从彝族节日看农耕社会的生活智慧

彝族作为中国一个历史悠久的民族,其节日文化深深植根于农耕社会的智慧中。通过对彝族节日的观察,我们不仅能了解这个民族的独特风俗,还能探寻出一种与自然、天地密切相关的生活方式。彝族的节日往往与农耕和天文息息相关,折射出彝族人民对自然规律的深刻理解与尊重。

节日的起源:农耕与天文的结合

彝族的许多节日源于自然循环和天文现象,这些节日不仅仅是庆祝的时刻,更是人们与自然和谐共生的一种表现。例如,彝族的“火把节”便源自农耕社会对太阳和火的崇拜。火把节的时间通常安排在夏季的收获季节,这与彝族人民的农业生产周期密切相关。在这个节日里,彝族人通过点燃火把、跳舞、祭祀等活动,表达对太阳神的敬畏和对丰收的期许。

从天文角度来看,彝族人非常注重天体的变化,特别是日月的交替。在古代,天文知识直接影响着农耕生产的安排,诸如播种、收割的时机都依据天文现象来判断。例如,某些节日的选择与天象变化息息相关,彝族人民通过观察天象变化,合理安排农业活动,以确保农作物的生长周期符合自然规律。

传统习俗:饮食与活动

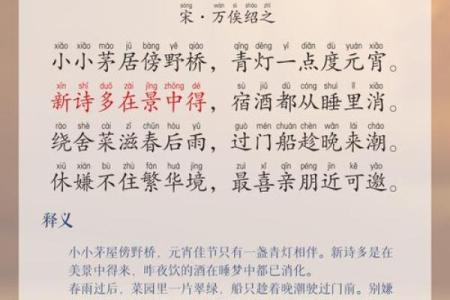

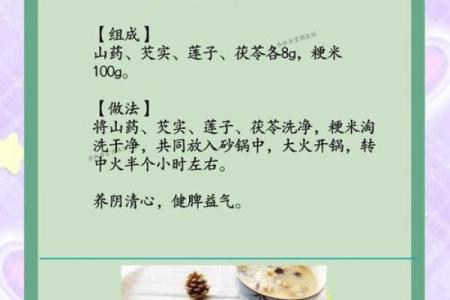

彝族节日中的传统习俗具有浓厚的生活智慧,尤其在饮食和活动上尤为突出。每到节日,彝族人会准备富有地方特色的美食,这些食物不仅美味,更有着特殊的象征意义。例如,在火把节期间,彝族人会制作一种叫“火把粑”的食品,这种食物由糯米制成,寓意着团圆和丰收。通过这样的饮食习俗,彝族人民将自己对自然、对生活的理解融入了日常的食物中。

除了饮食,节日活动也是彝族文化的重要组成部分。跳舞、歌唱和祭祀是节日中常见的活动。通过这些仪式,彝族人向自然表达感恩和祈愿,特别是祭祀活动中,祭品往往包括牲畜和农作物,象征着人与自然的互助与共生。此外,彝族的传统舞蹈和歌谣也是节日活动中不可或缺的一部分,这些文化形式不仅让节日充满了生机与活力,也传承了祖先智慧和文化的积淀。

历史案例:二十四节气与农业生产

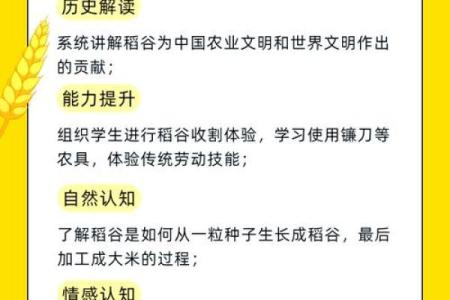

彝族的节日和二十四节气的关系是其农耕智慧的另一重要体现。二十四节气是古代中国人根据天文现象和自然变化所总结出的农业活动指南。彝族在日常的生产活动中,也深刻理解到节气变化对农作物生长的影响。例如,在“立春”时,彝族农民会根据气候的变化开始春耕,而在“秋分”时,则是农忙季节的高峰期。通过这种节令与农业生产的密切结合,彝族的农耕活动能够顺应季节的变化,达到高效生产。

彝族节日的延续与发展

在现代社会,彝族的节日和传统习俗依然得到了较好的传承,尤其是在彝族地区。许多地方通过节庆活动传承彝族的文化,不仅保持了传统的农耕智慧,也吸引了众多游客和学者的关注。现代的彝族节日不再仅限于农村地区的庆祝活动,城市中的彝族群体也会在节日期间举办各类文艺表演和聚会,既展示了传统文化的魅力,也将农耕社会的智慧延续到了现代生活中。

同时,彝族节日也在不断与现代科技结合,例如通过农历与现代天文观测技术相结合,精确预测农业生产的最佳时机。彝族的传统节日逐渐被社会各界所认同和尊重,成为民族文化的瑰宝,延续着对自然、对生活的智慧传承。

这些节日不仅承载着彝族的历史文化,也反映了该民族与自然和谐相处的生活智慧。

起名大全

最近更新

- 2025年10月22日几时车辆制造最好 车辆制造吉时查询

- 2025年10月22日几点修补屋顶吉利 修补屋顶吉时查询

- 2025年10月22日几时装大门最好 装大门几点是吉时

- 2025年10月22日几时道路修建最好 道路修建几点几分是吉时

- 2025年10月22日几点佛像开光吉利 佛像开光吉时查询

- 2025年10月22日几时剖腹产手术最好 剖腹产手术几点是吉时

- 2025年10月22日几点修建坟墓最好 修建坟墓吉日吉时查询

- 2025年10月22日几点乔迁入住最合适 乔迁入住几点是吉时

- 2025年10月22日几点出丧最合适 出丧几点几分是吉时

- 2025年10月22日几时清扫屋子最好 清扫屋子几点是吉时

- 2025年10月22日几点修门最合适 修门吉日吉时查询

- 2025年10月22日几时骨灰盒制作最好 骨灰盒制作几点几分是吉时

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气