冬至诗句中的阴阳变换与养生智慧

冬至是二十四节气中的一个重要时刻,标志着一年中白昼最短、夜晚最长的一天。随着这一天的到来,阴阳的交替也进入了一个新的阶段,象征着阴气的极盛和阳气的初生。中国古代文化中对四季变化有着深刻的认识,冬至不仅是天文现象的反映,更与人们的生活息息相关,尤其在养生方面,冬至的智慧常常被流传至今。

冬至的农耕起源与天文背景

从农耕文化的角度看,冬至在中国古代农业社会中具有重要意义。在古代,由于农业生产周期与自然界的气候变化紧密相关,农民们通过观察天象来判断作物生长的时机。冬至过后,白昼逐渐变长,意味着阳气开始回升,正是为来年春耕做准备的时机。天文学上,冬至是太阳到达黄经270°的时刻,是太阳位置最低的一天。这一天过后,太阳逐步恢复其力量,代表了阳气的复苏。

此时,古人将冬至与阴阳变化的智慧融入了生活方式中,尤其在饮食和作息上,强调“养阳”的重要性。通过合理的膳食与活动,调整人体的阴阳平衡,使人们能够顺应天时,度过寒冷的冬季。

冬至的传统习俗:饮食与活动

冬至的传统习俗丰富多彩,其中最具代表性的便是冬至食俗。北方地区的冬至,通常吃饺子,而南方则偏爱吃汤圆。吃饺子是为了“防寒”,因为饺子外形像耳朵,象征着“驱寒除病”。南方吃汤圆,则寓意着“团圆”和“圆满”。这些食俗不仅具有温暖身体的作用,还与传统的阴阳养生观念密切相关。

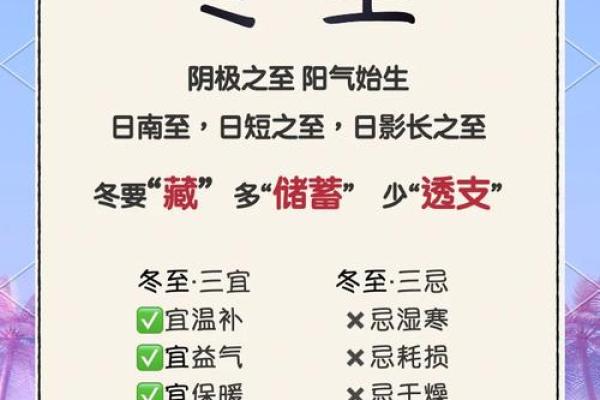

根据《黄帝内经》中的理论,冬季是“闭藏”的季节,是养阴的时机。而冬至正好是阳气潜藏的时刻,阳气的回升不仅需要通过饮食调养,还应通过活动来激发人体内的阳气。民间的冬至祭祖活动,既是对先人的尊敬,也是对自然规律的礼敬。这一天,许多地方还会举行舞龙、放鞭炮等活动,以驱寒避邪,调节体内的气血运行。

历史案例:三国时期的冬至养生

三国时期,曹操在《短歌行》中提到:“对酒当歌,人生几何。”这一句话表达了他对冬至时节的感悟。曹操是一个精通天文和医学的人,懂得通过季节变化调节生活。冬至对他来说,不仅是一个天文节点,也是调整养生的关键时刻。他曾在冬至时节,按照古老的养生理论,定期安排自己和部下的饮食和作息,讲究“适度”的温暖和休息,强调冬季应以补充阳气为主,避免过度消耗体力。

冬至养生与当代健康

现代人对冬至的理解与传统有所不同,但阴阳变化的理念依然影响着当今的养生方式。如今,许多养生专家仍然强调冬季是“补阳”的最佳时机。冬至时节,尤其是在寒冷的北方,人们会适量增加高热量的食物,如羊肉、牛肉等温补食物,帮助身体抵御寒冷。

此外,现代社会的生活节奏较快,但依然可以借鉴古人的智慧,通过调整作息、保持足够的休息和锻炼,保持身体的阳气。冬至时节的运动也被广泛倡导,许多健康课程和养生活动都会在这个时节进行,以增强人体的免疫力。冬至的传承,已经不再局限于传统的饮食和活动,现代人通过科学的方法,将古老的养生智慧与当下的生活方式相结合,形成了新的健康理念。

冬至的阴阳变换与养生智慧,不仅仅是一种天文现象的反映,更是古人智慧的结晶。通过传承这些习俗与理念,不论是在古代还是现代,都能帮助人们保持身体健康,适应季节变化,顺应自然法则。

起名大全

最近更新

- 今日是训练牛只吉日吗 2025年9月9日训练牛只当天可不可以

- 2025年9月9日几点成年礼举行最合适 成年礼举行几点是吉时

- 今日是更换门窗吉日吗 2025年9月9日更换门窗合适吗

- 2025年9月9日制造车辆在几点最合适 制造车辆的吉时是几点几分

- 今日是穿丧服吉日吗 2025年9月9日是适合穿丧服的吉日吗

- 今日是拜土地神吉日吗 2025年9月9日当日拜土地神有没有讲究

- 2025年9月9日几点服药治疗最合适 服药治疗几点是吉时

- 今日是破土仪式吉日吗 2025年9月9日破土仪式是适合的吉日吗

- 2025年9月9日几点归岫隐居吉利 归岫隐居几点是吉时

- 今日是敲梆报时吉日吗 2025年9月9日敲梆报时是不是适合的好日子

- 今日是挖坟墓吉日吗 2025年9月9日是不是挖坟墓好日子

- 2025年9月9日几点牧养最合适 牧养吉时查询

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气