中秋节的农耕文化与家国情怀

农田里的月光,洒在稻谷的金黄上,丰收的景象令所有农人心满意足。每到农历八月十五,农人们不仅庆祝一年的丰收,更在这一天感受到对家人和国家的深深牵挂。这个传统节日,承载着浓厚的家国情怀和农耕文化,它不仅是人们与自然的和谐相处,也是一种象征着团圆和希望的文化体现。

中秋的农耕起源

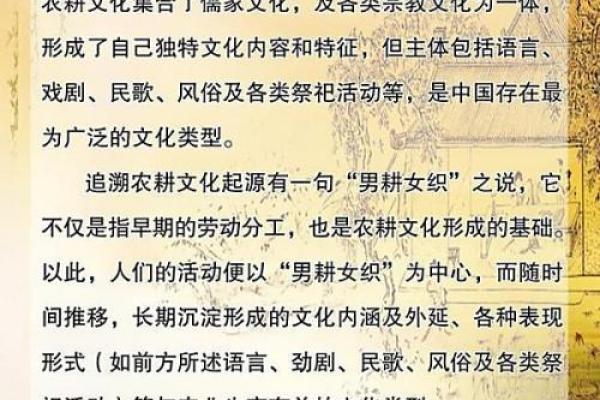

中秋节的起源与古代农耕社会密切相关。自古以来,农耕文化便是中国社会的基石。在古代,八月是秋收的季节,正是农民辛勤劳作一年后,最为期待的时刻。月亮的圆满与丰收的景象相得益彰,象征着大自然的恩赐。古人相信,月亮的圆缺有着神秘的力量,月亮的圆满象征着家庭的团圆与和谐,也预示着丰收的来临。

天文观察与农耕的结合也是中秋节形成的重要因素。古人通过观察天象,知道每年的这个时节,月亮最圆最明亮。月光照耀下,农民可以更清晰地收割庄稼。每年秋季的月亮,成了他们与自然、与土地、与家国情感的联结点。

传统习俗中的家国情怀

中秋节的传统习俗丰富多彩,其中最具代表性的便是月饼和赏月。月饼的圆形寓意着家庭团圆,而这种象征意义深刻的食品,早在宋代便已成为中秋节的重要元素。家家户户在这个时节互赠月饼,以表达对亲人的思念与祝福。月饼的馅料五花八门,但无论如何变化,都有一个共同的特点——圆满与团圆。

赏月活动是另一项传统习俗,几乎每个中秋夜,家人们会围坐在一起,共赏明月。明月代表着阖家团圆,是中华文化中对家国情怀的浓厚表达。人们通过此时此刻的团聚,来表达对家族、国家的依恋与祝福,寄托着对未来的美好期望。

历史上的两个经典案例

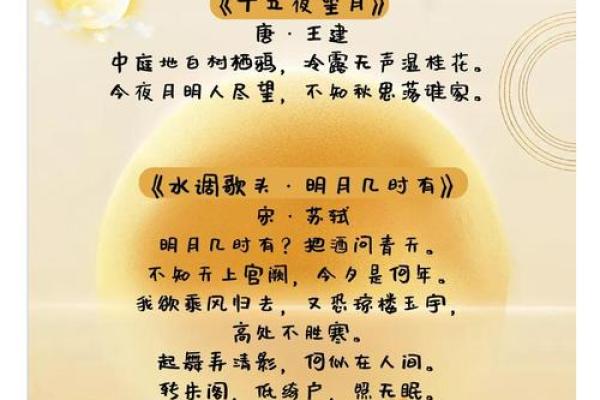

首先,明代的“大明律”中就有关于中秋节的相关规定。当时的统治者明智地意识到节庆活动对稳定国家的作用,规定了节日期间的休息和祭月活动,这不仅展现了当时对农耕文化的重视,也通过中秋节这种民间节日增强了国家的凝聚力。在明清时期,文人们常在月下吟咏,诗文赋词之盛况,让中秋节成为了文化交流的时刻。

另一个典型案例是唐朝时期的李白,他在《静夜思》中写到:“床前明月光,疑是地上霜。” 这首诗表达了诗人对家乡的思念,也深刻展现了中秋节的家国情怀。月亮作为诗人心中永恒的主题,象征着他对故土的留恋与对家国的深情。

现代传承中的情感纽带

现代社会虽然科技发达,但中秋节依然是人们重视的传统节日之一。每年,随着节日的临近,城市中的中秋气氛愈发浓烈,商场、街头的月饼广告五花八门,庆祝活动也不断增多。现代人虽然忙于工作与生活,但中秋节的团圆、月饼、赏月依然是传递亲情和乡愁的重要方式。

尤其是在海外的华人社区,中秋节更是成为维系乡情和文化的纽带。无论身处何地,人们都会在这一天,透过视频、电话、甚至线上宴会等方式与远方的亲人团聚,分享月饼、谈笑风生,感受浓浓的家国情怀。现代的中秋节,不仅仅是一个单纯的节日,它还是全球华人心中的文化共鸣,是对传统的致敬,也是家族与国家情感的延续。

无论是古代农耕社会对月亮的崇拜,还是现代人对团圆的渴望,中秋节的文化内涵始终没有改变。这一节日承载了太多的情感和寄托,也让我们在忙碌的生活中,依然能感受到家国情怀的温暖与力量。

起名大全

最近更新

- 今天适合启钻仪式吗 2025年9月14日是适合启钻仪式最佳的吉日吗

- 今天适合头发修剪吗 2025年9月14日头发修剪是不是黄道吉日

- 今天适合就医吗 2025年9月14日就医吉利吗

- 今天适合举办寿宴吗 2025年9月14日这天举办寿宴宜不宜

- 今天适合吃喜酒吗 2025年9月14日是不是吃喜酒的好日子

- 今天适合平整土地吗 2025年9月14日是不是适合平整土地的吉日

- 今天适合孩子领养吗 2025年9月14日孩子领养当天黄历吉日吗

- 今天适合建造陵墓吗 2025年9月14日是不是建造陵墓的好日子

- 今天适合堵塞蚁穴吗 2025年9月14日堵塞蚁穴是不是黄道吉日

- 今天适合屋顶封顶吗 2025年9月14日屋顶封顶是不是最佳吉日

- 今天适合店铺开张吗 2025年9月14日是适合见店铺开张的吉日吗

- 今天适合店铺开业吗 2025年9月14日这天能店铺开业吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气