清明节与天文变迁:探秘节气与扫墓习俗

清明节是中国传统的重要节气之一,通常在每年4月4日至6日之间,标志着春季的结束和夏季的开始。它不仅是农耕社会的重要节令,也是祭祀祖先、扫墓的时节。清明节的起源与天文变迁息息相关,既有农耕文化的深刻印记,也承载着丰富的传统习俗。

清明节的天文背景与农耕起源

清明节的日期与太阳黄经有关,通常发生在春分后的15天左右。作为二十四节气中的第五个节气,清明代表了气温逐渐升高,万物复苏,适合农田耕作。古人通过观察天文变化,结合太阳和地球的关系来确定最适合农耕的时机。清明前后,气候湿润,适合种植春季作物,尤其是稻谷和小麦。

清明节的这一节气也与古代农业社会的生产周期紧密相关。在传统的农耕社会中,清明是春耕的重要节点,标志着农民进入忙碌的播种季节。清明时节的到来,提醒人们要精心照料庄稼,保持良好的农田生态环境。而祭扫活动,也因此成为农耕社会的一部分,通过扫墓祭祖来表达对先人的敬意,并祈求丰收。

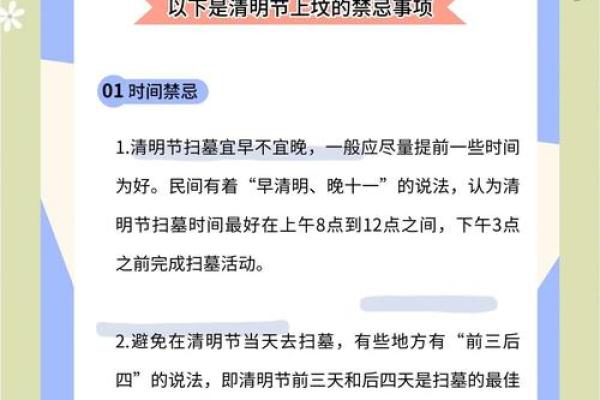

传统习俗与文化传承

清明节的习俗非常丰富,其中最具代表性的是扫墓和踏青。扫墓的习俗可以追溯到古代对祖先的敬仰。在《左传》中就有记载:“春秋之际,古人多以扫墓为祭。”清明节扫墓的传统,源于古代人们对先人灵魂的崇敬,期望先人保佑后代繁荣昌盛。

在扫墓时,人们通常会带上供品,如水果、糕点、茶水等,摆放在祖先的墓前,表达对他们的怀念与敬意。同时,还会燃香、焚纸钱,象征性地为祖先送去生活上的照顾。祭扫过后,人们会在墓地周围踏青,享受大自然的美好,释放节气带来的生机。

此外,清明节还有独特的饮食文化。春季正是时令蔬菜和野菜的丰收季节,清明节时,人们常常吃青团、艾蒿粑粑等传统食品,这些食物既具备节令特色,也富有养生意义。青团以草头和糯米粉为原料,象征着春天的绿色和新生。

历史案例:汉代与唐代的清明节习俗

在汉代,清明节已经成为一个固定的节日,尤其是在《汉书》中有记载,许多人在这个节气祭祖扫墓,表示对逝者的怀念。汉代的清明扫墓不仅仅局限于祭奠祖先,还包含了亲友间的团聚,形成了清明时节的亲情纽带。

唐代的清明节则在此基础上得到了进一步的发展。唐代诗人杜牧在《清明》一诗中写道:“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。”这首诗描绘了清明时节的哀思与怀念,也反映了人们在这个时节的情感表达和文化习俗。

清明节的多样化庆祝方式

随着时代的发展,现代社会的清明节庆祝方式呈现出多样化的趋势。除了传统的扫墓活动,现在的清明节更多的是通过集体活动、纪念馆祭祀等形式进行。例如,许多城市的公园和纪念广场会举办大型的扫墓活动,许多家庭则选择以家庭为单位,在周末举行扫墓祭祖的仪式。

现代人对于清明节的认知也不仅仅停留在传统的祭祀上,越来越多的人开始关注环保和简约祭祀,如使用鲜花、素食等环保祭品,倡导绿色清明。同时,随着社会对祖先文化和历史的重视,许多年轻人也通过互联网平台学习清明节的历史背景和传统意义,形成了更加多元化的节庆文化。

通过现代的传承与创新,清明节不仅保存了古老的祭祖和扫墓习俗,也融入了新时代的生活方式,成为了一种富有时代感和文化深度的节日。

起名大全

最近更新

- 2025年9月10日几点排放池水最合适 排放池水吉时查询

- 2025年9月9日几点回故乡最好 回故乡几点几分是吉时

- 2025年9月10日几时义女认养最好 义女认养几点是吉时

- 2025年9月10日几时迁移坟墓最好 迁移坟墓几点是吉时

- 2025年9月10日几时演皮影最好 演皮影吉日吉时查询

- 2025年9月10日几时入殓最好 入殓几点是吉时

- 2025年9月9日几点拜土地公吉利 拜土地公吉时查询

- 2025年9月10日几时驾船行驶最好 驾船行驶吉时查询

- 2025年9月9日几点仓库开门最好 仓库开门吉时查询

- 2025年9月9日几点悬挂锦旗最合适 悬挂锦旗吉时查询

- 2025年9月10日几时厨房装修最好 厨房装修几点几分是吉时

- 2025年9月10日几时超度众生最好 超度众生几点是吉时

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气