庆祝中国节日的文化意义与现代应用

中国的节日文化自古以来深深植根于农耕社会与天文观测中,不仅承载着丰富的历史内涵,还通过各种习俗与活动体现了传统文化的魅力。在现代社会,这些节日的庆祝形式逐渐演变,但它们所传达的文化价值依然不变,继续在各个角落影响着人们的生活。

春节:农耕的终极庆典

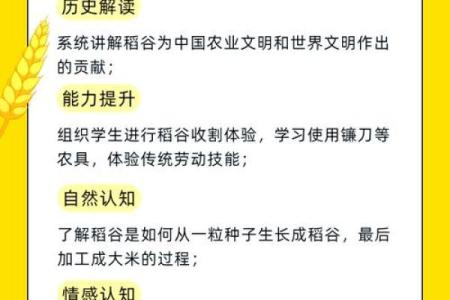

春节,作为中国最重要的传统节日,其根源可以追溯到古代农耕文明的周期性节庆。农耕社会中,冬天是农田休耕的季节,这时人们不仅可以休息,还能准备来年的播种。春节的起源与冬季的结束和春季的开始紧密相关,象征着新一轮农业生产的启动。

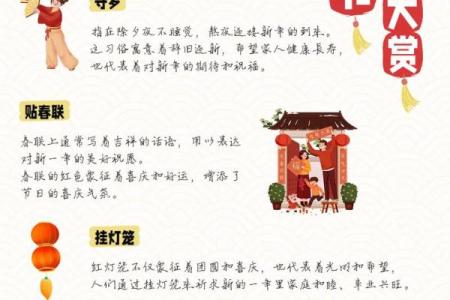

春节期间的传统习俗多种多样,最具代表性的是年夜饭与拜年。年夜饭是全家团圆的象征,家人围坐一起,共享丰盛的美食。通过丰盛的菜肴,尤其是鱼、饺子等象征意义强烈的食物,体现了人们对未来一年的美好祝愿。此外,拜年也是春节不可或缺的传统之一,尤其是长辈向晚辈传递祝福,体现了中国社会深厚的家庭文化。

《左传》有云:“岁终岁首,祭天神,拜祖宗。”这句话体现了古代对天神与祖先的敬畏与感恩,春节作为新旧交替之际,承载着对自然、对祖先的崇敬,是古代农耕文化的一部分。

中秋节:天文与团圆的象征

中秋节的起源可以追溯到古代的天文观察。自古以来,月亮在人们的生活中占有重要地位,尤其是在农耕社会中,月亮是农业生产周期的标志,影响着播种与收割的时节。中秋节正是借着天文学的视角,庆祝秋季丰收与团圆的时刻。明清时期,中秋节逐渐与团圆和亲情联系在一起,成为了人们每年秋季的盛大节日。

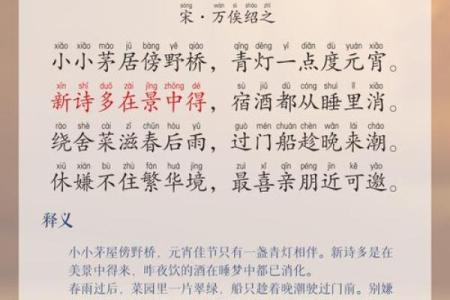

中秋节的传统活动包含赏月与吃月饼。月饼作为传统的节令食品,源于古人对月亮的崇拜与象征,月饼的圆形象征着团圆与和谐。古诗《静夜思》中的“床前明月光,疑是地上霜”,使人们更加珍惜与家人共度的时光。现代人虽然已经不再通过天文现象安排农业生产,但中秋节依然保留了这一传统,成为家庭团聚的重要时刻。

《礼记》中有云:“礼,乐也;和为贵。”中秋节作为中国传统节日之一,体现了古代对“和”与“礼”的重视,家庭成员间的团聚与共享,不仅仅是对月亮的崇拜,更是对和谐社会的追求。

科技与传统的结合

随着现代社会的发展,节日的庆祝形式在不断变化,但许多传统元素依然保留在现代生活中。尤其是在春节与中秋节,现代技术如通讯工具、线上购物等极大地丰富了节日的庆祝方式。通过视频通话、社交平台,人们虽然身处异地,依然能够感受到节日的氛围与家人之间的温情。

例如,春节期间,随着电商的崛起,线上购物成为了许多人购买年货的主要途径。商家通过各种形式的促销活动,使人们在繁忙的都市生活中,能够更便捷地准备春节所需的各种物品。同时,通过网络平台,人们可以向远方的亲戚朋友发送祝福,弥补了空间的距离。

中秋节也在现代社会中找到了新的庆祝形式,除了传统的吃月饼与赏月外,越来越多的地方举行灯会、文艺演出等活动,吸引年轻一代参与。在节日氛围中,现代人不仅可以感受到传统文化的温暖,还能够通过新型的娱乐形式体验到节日的乐趣。

中国节日的庆祝方式在现代社会不断发展,但其背后蕴含的文化内涵、家庭和社会价值未曾改变。从古代的农耕与天文观测,到现代的科技与创新,这些节日依然是连接传统与现代、家人与社会的重要纽带。

起名大全

最近更新

- 璐字取名寓意女孩:从传统文化看字义内涵

- 2025年12月20日搬家合适吗? 今日乔迁新居能算好日子吗

- 2025年12月31日(农历冬月十二)领证吉利吗? 今日领证结婚有没有问题?

- 2026年01月10日(农历冬月廿二)乔迁有没有问题? 今日入新宅好吗

- 2025年10月23日几点上主梁最合适 上主梁几点是吉时

- 2025年10月23日几时摆放床铺最好 摆放床铺几点是吉时

- 2025年10月23日几点举办升学宴最好 举办升学宴几点是吉时

- 2025年10月23日几点取蜂蜜最合适 取蜂蜜吉时查询

- 2025年10月23日几时迁坟最好 迁坟几点是吉时

- 2025年10月23日几时观音求子最好 观音求子几点是吉时

- 2025年10月23日几点上香最好 上香吉时查询

- 2025年10月23日几点填蚂蚁窝最好 填蚂蚁窝吉时查询

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气