端午歌扬帆逐浪的历史与文化

端午节,作为中国传统的重要节日之一,承载着丰富的历史文化内涵。它源远流长,逐渐发展成为一项包括民俗活动、传统饮食、祭祀仪式等在内的综合性节日。其历史背景与文化象征,不仅展示了农耕文明的传承,也与天文观念密切相关。

起源与农耕文化的联系

端午节的起源与中国的农耕文化有着紧密的关系。在古代,农民们对天时的变化十分敏感,节令的变迁直接影响着农业生产。端午节的时间通常是在每年的五月初五,这个时节正是夏季的开始,也是农作物生长的关键时期。根据传统农历,五月初五是农历“谷雨”之后的一个节令,天气逐渐变热,湿气和毒气最为旺盛,因此古人认为在这一天进行一系列的祭祀活动,可以驱除邪气,保佑家人身体健康。

除此之外,端午节还与古代的龙舟竞渡密切相关。龙舟起源于对水神的祭祀活动,龙是水的象征,龙舟的竞渡便成为了祈求丰收、驱除病疫、保佑人们平安的一种方式。这些习俗从古至今,在节日中得到了传承和发扬,成为端午节的重要组成部分。

天文观念的影响

除了与农耕文化的紧密关系,端午节的起源还涉及到天文观念的影响。中国古代天文学发展较早,尤其对太阳和月亮的变化具有深入的研究。端午节的时间恰好位于夏至前后,古人认为这一时期的太阳能量最强,而端午节则被视为“阳气最盛”的时刻。

在古人看来,五月初五这一日是太阳最强烈的时刻,邪气也最为旺盛。为此,古人通过龙舟竞渡、挂艾草、佩香囊等方式,利用这些象征着强大阳气的物品来抵御邪气,保佑家人安康。这种天文与民间信仰的结合,使得端午节成为了一个具有深厚文化底蕴的节日。

传统习俗与典籍中的记载

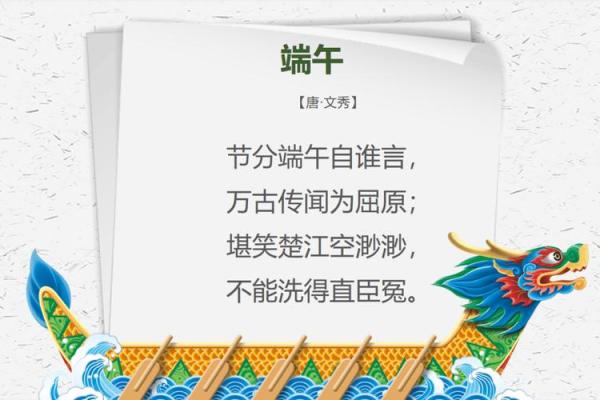

端午节的传统习俗多种多样,其中最为人熟知的莫过于吃粽子和赛龙舟。粽子是一种用竹叶包裹糯米和各种馅料的食物,形状各异,口味丰富。根据《淮南子》中的记载,端午节吃粽子是为了祭祀屈原,纪念这位伟大的诗人。屈原投江自尽后,当地百姓纷纷划船寻救,并将粽子投入江中,以防止鱼虾侵扰屈原的遗体。

龙舟竞渡的习俗同样可以追溯到屈原的事迹。据《史记》记载,屈原在得知楚国灭亡后悲痛欲绝,跳入汨罗江自尽,百姓为了纪念他,便开始每年在五月初五举行龙舟竞渡。龙舟的赛程不仅仅是一项体育活动,更是一种文化传承,象征着人们对屈原的纪念以及对水神的祈祷。

端午节的文化延续

在现代社会,端午节的传统习俗得到了广泛的传承与发展,尤其是在饮食和活动方面。例如,随着社会的进步和生活水平的提高,端午节期间的粽子种类更加丰富,市场上甚至出现了素粽、果仁粽等新式口味。此外,龙舟赛作为一项传统的民间体育活动,也得到了大力发展,许多地方都会举行龙舟大赛,吸引大量观众参与。

现代社会对端午节的认知不仅仅局限于传统的民俗活动,还延伸到了文化传播与旅游业的发展。很多城市在端午节期间举办各种文化交流活动和展览,传承着端午节的历史和文化,提升了大众对这一节日的认同感和参与感。

通过对端午节历史与文化的探讨,我们不仅能够看到它源远流长的农耕文化背景,还能够感受到人们对天文规律的敬畏以及对屈原的深厚敬意。如今,端午节已经成为了连接古今文化的重要纽带,不仅体现了中华民族的传统智慧,也为我们提供了思考历史、传承文化的机会。

起名大全

最近更新

- 2025年12月20日搬家合适吗? 今日乔迁新居能算好日子吗

- 2025年12月31日(农历冬月十二)领证吉利吗? 今日领证结婚有没有问题?

- 2026年01月10日(农历冬月廿二)乔迁有没有问题? 今日入新宅好吗

- 2025年10月23日几点上主梁最合适 上主梁几点是吉时

- 2025年10月23日几时摆放床铺最好 摆放床铺几点是吉时

- 2025年10月23日几点举办升学宴最好 举办升学宴几点是吉时

- 2025年10月23日几点取蜂蜜最合适 取蜂蜜吉时查询

- 2025年10月23日几时迁坟最好 迁坟几点是吉时

- 2025年10月23日几时观音求子最好 观音求子几点是吉时

- 2025年10月23日几点上香最好 上香吉时查询

- 2025年10月23日几点填蚂蚁窝最好 填蚂蚁窝吉时查询

- 2025年10月23日几点仓库开门最好 仓库开门吉时查询

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气