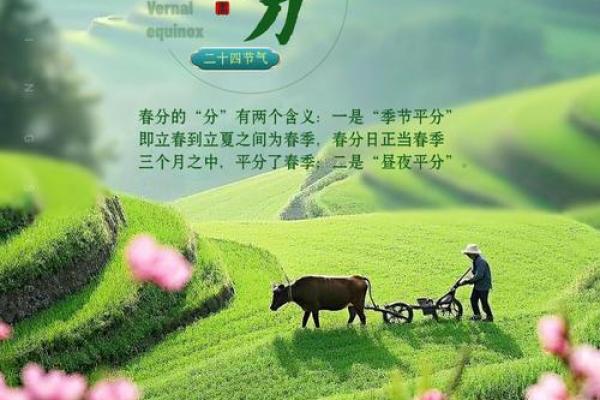

春分节气:与天文观察相结合的农耕智慧

春分节气是二十四节气中的重要节点,标志着春天的真正到来。春分时,太阳直射赤道,白昼与黑夜几乎等长。这一现象不仅影响了天文观测,还深刻影响了农业生产,成为古人智慧的结晶。通过天文观察,农民能够精准把握季节变化,科学安排农耕活动。

天文观察与农耕的关系

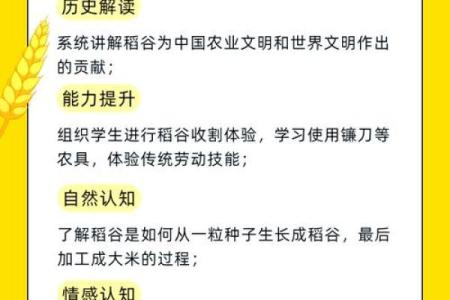

春分节气的天文特征非常明确,太阳直射赤道,全球昼夜几乎平分,这为古代农民提供了重要的气候和时间参考。中国古代农耕社会极为注重天象的变化,许多农业活动都是依赖于天文现象来指导的。春分这一时刻正好处于春季的中期,标志着气温逐渐升高,万物复苏。此时,农民要适时地播种和耕作,尤其是对于温暖季节作物如水稻、玉米等,春分节气是一个重要的播种期。

传统习俗:饮食与活动

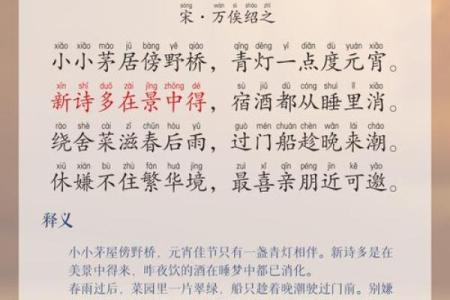

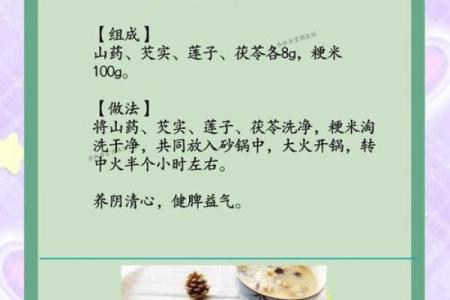

在春分节气,古人有很多与农业和天文观测相关的传统习俗。饮食上,春分节气常常吃春饼,这是一种象征着春天生命力和丰收的食品。春饼通常用小麦面粉制成,包裹时令蔬菜、春笋和肉类,寓意着春天的多样和生机。此外,人们还会在春分时节吃春分蛋。传统习惯中,春分吃蛋象征着万物复苏,也代表着新的开始。

在活动方面,春分节气还包含了“放风筝”的习俗。古人认为春风拂面,风筝可以带走不好的运气,带来好运和健康。放风筝的活动不仅是对春天的庆祝,也是一种与自然和天象互动的方式,体现了人类对自然规律的尊重与依赖。

东汉张衡的天文研究

春分节气与天文学的关系不仅体现在民间习俗中,还直接影响了古代科学家的研究。东汉时期,著名的天文学家张衡就是通过春分等天文现象进行天文观测和研究的代表之一。他的地动仪和浑天仪便是通过春分等节气来确认天体运行的规律,进而指导农业生产和社会生活。张衡通过精准的天文观测,帮助农民合理安排播种时间,确保作物能够顺利生长。春分节气的天文变化被用作农业生产的时间标准,为古代农业文明的发展奠定了基础。

明代徐光启的农书

明代农学家徐光启在其著作《农政全书》中,对春分节气与农耕的关系做了详细的阐述。他指出,春分前后的气候变化对农作物的生长至关重要,特别是对麦田的管理。徐光启强调,春分之后应及时施肥、灌溉,保证作物在春天得到足够的养分和水分。通过对天文节气的观察,徐光启能够结合自然的变化,为农民提供科学的耕作建议,帮助提高农业生产效率。春分不仅是农事安排的关键时间点,也是观察天象、推算气候的重要依据。

农耕与天文的结合

在现代社会,虽然农业机械化和科技发展已经让生产方式发生了变化,但春分节气的传统仍然被许多农民和农业专家所继承。现代农业依然关注春分时节的气候变化,尤其是在气候变化日益严峻的背景下,天文和气象的结合变得愈加重要。气象学家通过现代科技手段,结合天文数据,能够精准预测春分时节的气候变化,从而指导农业生产。例如,春分节气期间的气温和降水量对农作物的生长有着直接影响,现代农民会依此调整播种时间和施肥方案,确保作物的生长发育处于最佳状态。

与此同时,一些地方仍然保持着春分放风筝的传统活动,成为人与自然和谐共生的象征。这种活动不仅传承了文化习俗,也提醒着人们注意天文和气象的变化,感知大自然的神奇与力量。

起名大全

最近更新

- 2025年10月22日几时车辆制造最好 车辆制造吉时查询

- 2025年10月22日几点修补屋顶吉利 修补屋顶吉时查询

- 2025年10月22日几时装大门最好 装大门几点是吉时

- 2025年10月22日几时道路修建最好 道路修建几点几分是吉时

- 2025年10月22日几点佛像开光吉利 佛像开光吉时查询

- 2025年10月22日几时剖腹产手术最好 剖腹产手术几点是吉时

- 2025年10月22日几点修建坟墓最好 修建坟墓吉日吉时查询

- 2025年10月22日几点乔迁入住最合适 乔迁入住几点是吉时

- 2025年10月22日几点出丧最合适 出丧几点几分是吉时

- 2025年10月22日几时清扫屋子最好 清扫屋子几点是吉时

- 2025年10月22日几点修门最合适 修门吉日吉时查询

- 2025年10月22日几时骨灰盒制作最好 骨灰盒制作几点几分是吉时

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气