三月十八的天文密码:春分前夕的重要时刻

春分是二十四节气之一,标志着春天的中点,也是昼夜平分的时刻。每年的春分前后,太阳的直射点会穿过赤道,昼夜几乎等长,这个天文现象不仅对自然界的生物活动产生重要影响,也深深影响了人类的文化和生活习惯。

春分的天文起源与农耕文明

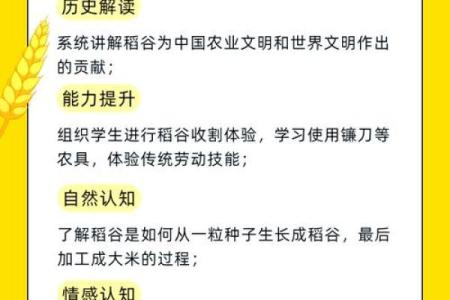

春分作为一个天文现象,早在古代就引起了人们的关注。在农耕社会,春分是春季农业生产的重要节气之一。中国古代农业文明强调“天人合一”,认为天文现象直接影响农业生产。春分这一时刻,气候温暖而湿润,昼夜平分,阳光照射均匀,为作物生长提供了有利条件。农民通常会在春分前后开始播种各种作物,尤其是小麦和水稻。这一节气的到来,意味着农耕的季节正式开始,因此也具有特别的象征意义。

在中国古代,《礼记》曾记载春分时节的重要性:“春分者,阴阳相半也。”这句话表达了春分时节的平衡之道,不仅是自然界的平衡,也是农业生产的平衡。人们在这一时期,往往会通过祭天、祭地等仪式,祈求五谷丰登,农作物顺利生长。

春分的传统习俗与饮食活动

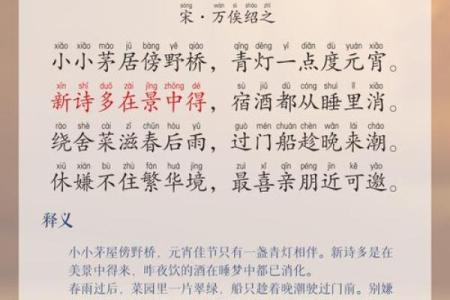

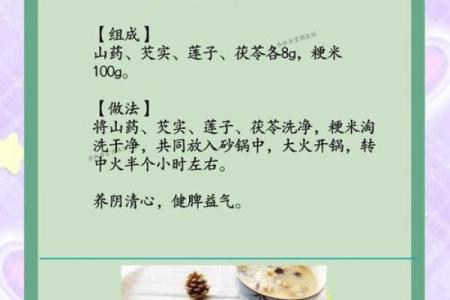

春分时节,不仅仅是农耕的时刻,还是中国传统节令中的一个重要节点。在古代,春分节气往往伴随着一系列传统习俗和活动。最为人熟知的便是春分时吃春饼的习俗。春饼作为传统的节令食品,象征着春天的丰收和繁荣。人们在春分这一天,往往会用面粉做成薄饼,包裹上新鲜的蔬菜和春季采摘的嫩芽,既寓意着春天的生机勃勃,也寄托了人们对丰收的期望。

除了春饼,春分节气还有其他的饮食习惯。比如,南方一些地方的人们在春分时节会食用青团,作为春天的象征。青团由艾草和糯米粉制成,味道清香,色泽翠绿,寓意着春天的生机与绿意。此外,还有的地方会举行各种春游活动,祭拜祖先或自然神灵,祈求风调雨顺、五谷丰登。

历史案例:春分与祭天仪式

春分作为天文现象,早在中国古代就被用来指导祭天仪式。春分前后,皇帝会举行盛大的祭天仪式,感谢天地恩赐,祈求来年五谷丰登。最典型的历史案例便是明清时期的“春分祭天大典”。明清两代的皇帝,每年春分都会亲自主持祭天大典,表达对天地的敬仰与感恩。

祭天仪式通常在天坛进行,仪式庄重而神圣,皇帝必须按照严格的礼仪程序进行祭祀,祈求上天保佑国家安定、民众幸福。春分作为天文现象的标志时刻,在古代社会中被赋予了重要的象征意义。通过祭天仪式,春分不仅是一种天文时间的划分,更承载着深厚的文化内涵。

春分节气与社会习惯

进入现代,虽然科学技术的发展使得人们不再依赖天文现象进行农业生产,但春分这一节气仍然在社会中得到了深刻的传承。如今,春分已不仅仅是农耕社会的节气,更成为了许多人回归自然、感受季节变迁的时刻。在城市中,越来越多的人开始重视春分的文化意义,许多人会在春分时节举行团聚、踏青等活动,以此表达对春天的欢迎和对自然的敬意。

一些传统文化活动,如春分祭祀、春游等,仍然在一些地区和家庭中得以保留。人们在春分节气这一天,通过举行家族聚会、游览公园、品尝传统美食等方式,继续传承着这一文化遗产。

春分不仅是自然界的重要时刻,它还承载了丰富的文化与历史内涵。从古代农耕文明到现代社会,春分节气的传承和演变展现了人类与自然之间深刻的联系,反映了人类对自然规律的尊重与敬畏。

起名大全

最近更新

- 2025年10月22日几时车辆制造最好 车辆制造吉时查询

- 2025年10月22日几点修补屋顶吉利 修补屋顶吉时查询

- 2025年10月22日几时装大门最好 装大门几点是吉时

- 2025年10月22日几时道路修建最好 道路修建几点几分是吉时

- 2025年10月22日几点佛像开光吉利 佛像开光吉时查询

- 2025年10月22日几时剖腹产手术最好 剖腹产手术几点是吉时

- 2025年10月22日几点修建坟墓最好 修建坟墓吉日吉时查询

- 2025年10月22日几点乔迁入住最合适 乔迁入住几点是吉时

- 2025年10月22日几点出丧最合适 出丧几点几分是吉时

- 2025年10月22日几时清扫屋子最好 清扫屋子几点是吉时

- 2025年10月22日几点修门最合适 修门吉日吉时查询

- 2025年10月22日几时骨灰盒制作最好 骨灰盒制作几点几分是吉时

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气