传统节日与中国传统养生智慧的深度结合

随着四季更替和自然的变化,中国的传统节日为我们提供了深入了解养生之道的契机。这些节日不仅仅是文化和习俗的传承,更蕴含着丰富的养生智慧。每一个节日都与农耕、天文、气候变化等息息相关,古人通过这些节日活动与自然和谐共生,保持身心健康。

春分:均衡阴阳,养生始动

春分是二十四节气之一,标志着白昼与黑夜平分,气候渐暖。春分的到来意味着寒冷的冬季已经过去,万物复苏,是养生的好时机。在传统的中医理论中,春天代表着肝脏的旺盛,春分则是调理肝脏、平衡阴阳的关键时刻。

古代农民在春分时节进行春耕,深知节令变化与人体健康的紧密关系。春分节气养生的要义在于顺应自然变化,增强体质,预防疾病。人们注重调整作息时间,以顺应天地的节律,保证充足的睡眠,同时避免过度劳累。饮食上,多食用具有清热、养肝作用的食物,如韭菜、荠菜等。此外,春分期间适当的体育活动,如散步、慢跑,可以促进血液循环,增强肝脏的排毒功能。

在《黄帝内经》中有言:“春三月,此为发陈,气至则通,合气养生。”这句话指出,春天是养生的最佳时机,特别是要调养肝气,避免情绪波动过大。通过顺应春分节令调整作息和饮食,能够达到内外和谐的养生效果。

中秋:食养结合,调整阴阳

中秋节是中国传统节日中最具代表性的节日之一,它的起源与农耕文化紧密相连。中秋节恰逢农作物的丰收季节,人们通过祭月、赏月等活动表达对自然的敬畏,同时也为家庭团圆祈愿。在这个节日里,月亮象征着圆满与和谐,与人的身体健康同样息息相关。

从养生的角度来看,中秋节所在的秋季是一个干燥的季节,气候变化容易伤肺。中医强调秋季养肺、润燥,因此在中秋节期间,人们常常会吃一些滋阴润肺的食物,如月饼、柚子、梨等。月饼不仅是中秋节的象征,它的食材中通常加入了豆沙、莲蓉等润肺的成分,具有较好的养生效果。

《本草纲目》中提到,秋季是养生的关键时期,应注重滋补与养护。“秋冬养阴,春夏养阳”,这一养生法则也在中秋节的饮食中有所体现。通过吃应季的食物,调节体内的阴阳平衡,增强身体的抵抗力。

节气养生,健康生活

随着时代的发展,传统节日的养生智慧依然在现代社会中得到传承和发扬光大。尤其是随着人们生活方式的改变,节气养生逐渐成为许多人关注的焦点。无论是通过节令饮食,还是在节日期间进行一些养生活动,都帮助现代人回归自然,保持身心健康。

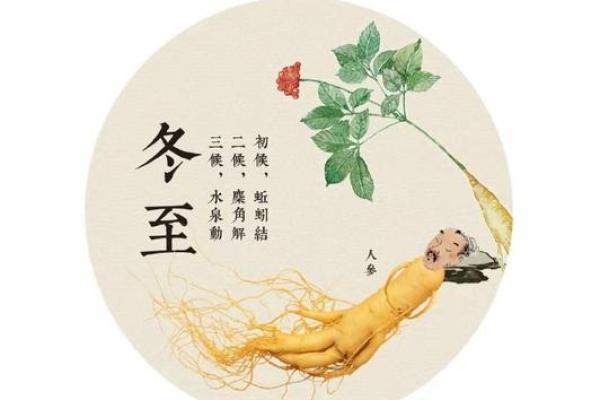

例如,在每年的冬至,人们通过食用羊肉汤、饺子等温补食物,增强身体的抗寒能力;而在夏至时节,很多人会选择吃一些清凉解暑的食物,如绿豆汤、西瓜等。现代人更注重通过节气养生来增强身体的自愈能力,尤其是在快节奏的生活中,合理安排作息和饮食,能够有效缓解身体的压力,提高生活质量。

许多养生专家也在提倡通过中医理念,结合节气来调整饮食和运动。随着人们对传统文化的重视,节气养生已成为许多人健康管理的重要组成部分。通过这一古老的智慧,现代人不仅能保持健康,还能增强对自然节奏的感知和适应能力。

通过对传统节日与中国传统养生智慧的理解与应用,我们不仅能够更好地调节身体的健康,还能在现代生活中找到与自然和谐共生的方式。这种智慧,跨越千年,依然能够引领我们走向更加健康的生活。

起名大全

最近更新

- 今天适合安装柱子吗 2025年9月9日安装柱子是否适宜

- 今天适合到岗任职吗 2025年9月9日当天可不可以到岗任职

- 今天适合结婚登记吗 2025年9月9日今天结婚登记宜不宜

- 今天适合坟墓迁移吗 2025年9月9日坟墓迁移是不是黄道吉日

- 今天适合开业宴吗 2025年9月9日开业宴是不是黄道吉日

- 今日是搬进新房吉日吗 2025年9月9日搬进新房是不是黄道吉日

- 今天适合进新房吗 2025年9月9日进新房好吗

- 今天适合回归山林吗 2025年9月9日回归山林是不是好日子

- 今天适合建造船只吗 2025年9月9日今天建造船只宜不宜

- 今天适合就医吗 2025年9月9日就医是不是最合适的日子

- 今天适合安放柱基吗 2025年9月9日安放柱基是不是适合的好日子

- 今天适合开业吗 2025年9月9日开业吉日吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气