清明节:祭祖与踏青,清明节的传统习俗

清明节是中国传统的节日之一,承载了丰富的文化内涵与历史意义。它不仅是祭祖的时刻,也是踏青出游、亲近大自然的时机。这个节日自古以来便与农耕文化、天文现象紧密相连,通过一系列的习俗和活动,表达着人们对祖先的尊敬与对自然的热爱。

清明节的起源与历史背景

清明节的起源可追溯到古代的农耕文化和天文节令。清明,作为二十四节气之一,标志着春天的中期,气候逐渐温暖,万物复苏,农田准备开始耕作。在古代,农民通过清明节气来调整农业生产的节奏,因此,清明节不仅仅是一个祭祖的时刻,也是一个与农业生产息息相关的节令。

清明节与天文现象也有着紧密的联系。根据《周礼》的记载,清明节通常出现在阳历4月4日或5日之间,这时候太阳直射地球赤道,昼夜平分,象征着天地的和谐与生命的复苏。天文上的变化为清明节的到来提供了时间依据,也赋予了它春天的重要性。

传统习俗与活动

清明节的传统习俗多种多样,其中祭祖与踏青是最具代表性的活动。祭祖活动是清明节的重要组成部分,体现了中国文化中尊祖敬宗的精神。人们会在这一天前往祖先的墓地,进行扫墓祭拜,向祖先表达敬意和怀念。传统的扫墓仪式包括清理墓地、献上祭品、烧香点烛等,通过这些行为,后代能够与先人进行精神上的沟通,传承家族的历史与文化。

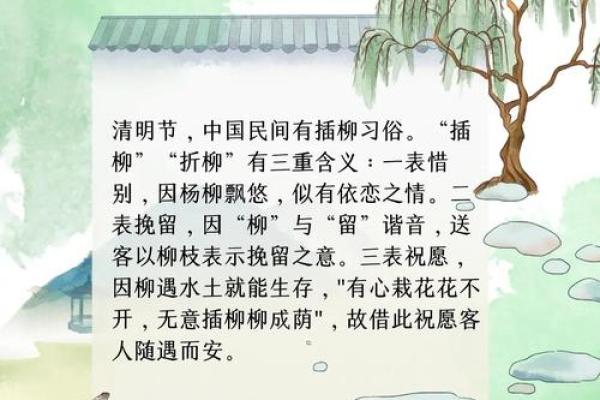

踏青是另一项重要的习俗,意在借此机会亲近大自然,感受春天的气息。踏青活动通常包括郊游、远足、放风筝等,许多人会与家人朋友一起走出家门,走进大自然,享受温暖的春光。这一习俗不仅是对祖先的缅怀,也是人们向大自然表示敬意和亲近的方式。

汉代的清明祭祖

在汉代,清明节的祭祖活动已非常盛行。根据《汉书》的记载,当时的人们在清明时节进行扫墓,祭祀祖先,以祈求风调雨顺、五谷丰登。特别是在汉武帝时期,祭祖活动得到了政府的推崇和鼓励,祭祖不仅是一项家庭活动,也成为了社会和政治的一部分。汉武帝时期,政府通过“明堂祭祖”来加强国家的凝聚力,利用祭祀的形式强化民族精神,增强社会秩序。

唐代的踏青风尚

唐代是中国历史上文化最为繁荣的时期之一,在这个时代,踏青活动成为了社会生活的一部分。唐代诗人王之涣在其诗《登鹳雀楼》中写道:“白日依山尽,黄河入海流。”这表达了人们在踏青时对大自然的敬畏和享受。在唐代,贵族与普通百姓都会在清明时节举行踏青活动,这不仅是为了庆祝春天的到来,也是为了放松心情、修身养性,增强体力。

清明节的创新与变革

进入现代社会后,清明节的传统习俗在不断演变与创新。在城市化进程中,许多人不再能够像过去那样亲自前往墓地祭拜祖先,但祭祖活动依然是人们心中不可或缺的一部分。随着科技的发展,线上祭祖逐渐成为一种新型的祭祀方式,许多平台提供了虚拟扫墓、在线献花等服务,满足了现代人对祭祖的需求。此外,清明节的踏青活动也得到了新的诠释,许多城市会组织集体出游、亲子活动等,成为家庭团聚和亲近自然的重要时刻。

清明节不仅是祭祖的日子,也是与大自然互动、感悟生命与成长的重要时刻。它通过一系列的传统习俗,连接了古人与今人、家庭与社会,也让人们在现代社会中找到了一种与传统文化对话的方式。

起名大全

最近更新

- 今天适合丧事办理吗 2025年9月14日丧事办理当天可不可以

- 今天适合制造车辆吗 2025年9月14日当天可不可以制造车辆

- 今天适合举办寿宴吗 2025年9月14日这天举办寿宴有没有讲究

- 今天适合乘邮轮旅行吗 2025年9月14日是不是黄道吉日乘邮轮旅行

- 今天适合屋顶封顶吗 2025年9月14日屋顶封顶是不是适合的好日子

- 今天适合亲友走访吗 2025年9月14日亲友走访好不好

- 今天适合垂钓吗 2025年9月14日垂钓是不是最合适的日子

- 今天适合供奉祖先牌位吗 2025年9月14日适合供奉祖先牌位吗

- 今天适合开业吗 2025年9月14日开业适合吗

- 今天适合修剪指甲吗 2025年9月14日修剪指甲是不是最合适的日子

- 今天适合渔网编织吗 2025年9月14日渔网编织是吉日吗

- 今天适合打猎吗 2025年9月14日打猎日子好吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气