重阳节与长寿文化:如何通过习俗延年益寿

重阳节源于中国古代的农耕与天文文化,因其时间恰逢农历九月九日,又与“九”字象征长久和长寿密切相关,因此成为了与长寿文化息息相关的节日。从古代至今,重阳节的习俗始终与健康、长寿密切相连,尤其是通过一些传统的饮食与活动,来延年益寿,提升人们的身体和心理健康。

起源与农耕天文背景

重阳节的起源可以追溯到古代的农耕与天文观念。农历九月九日恰逢秋季的深秋时节,气候宜人、天高气爽,是一年中适合休养生息的时节。根据古代天文理论,九月九日“九”字双重,象征着阳气的极盛,也是阳气上升、阴气潜藏的时机,因此此日也被认为是一个阴阳调和、阴阳平衡的时刻。

此外,在古代农耕文化中,重阳节正值秋收后的休整期,民间会举行各种活动以消除季节交替带来的不适,顺应大自然的变化,以求身体健康和长寿。对于老年人来说,这一天特别具有象征意义,因为重阳节强调敬老爱老,寓意着对长寿的追求和对老年人健康的关注。

传统习俗与饮食活动

在重阳节的传统习俗中,饮食与活动都在延年益寿方面扮演着重要角色。最具代表性的习俗之一是登高。古人认为,登高能避灾消病,增强身体的免疫力,同时也象征着生命的延续。登高不仅是对身体健康的促进,还能够陶冶性情,提升心境。

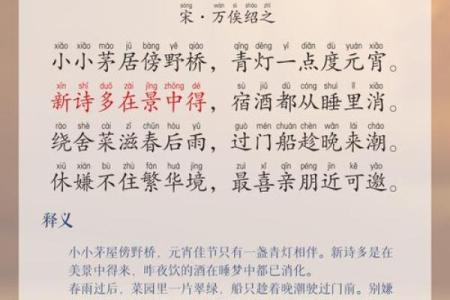

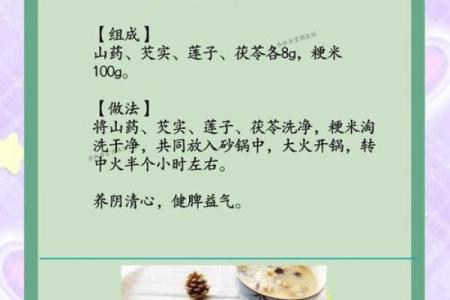

另外,重阳节的传统饮食习俗也与长寿密切相关。最常见的是食用重阳糕、菊花酒等。重阳糕通常是用米粉、枣泥等制作而成,寓意着步步高升,健康长寿。菊花酒则是用菊花泡制的酒,菊花具有清热解毒、延年益寿的作用,古人通过此饮品来调养身体,增强体质。

魏晋南北朝时期的重阳节

在魏晋南北朝时期,重阳节成为了一个重要的节日,尤其在士族阶层中,重阳节的庆祝活动尤为盛大。那时的重阳节,不仅仅是一个祭祖的节日,更多的是通过登高远眺、饮菊花酒等活动,表达对健康与长寿的追求。此时的重阳节已逐渐形成一种文化现象,长寿的理念深深植根于人们的心中,成为了追求长寿的重要节日。

唐代的重阳节与老年人文化

唐代的重阳节,也有着浓厚的长寿文化色彩。在唐代,尤其是对老年人的关爱得到了社会的广泛认可。唐代诗人王维便在重阳节写下了著名的《九月九日忆山东兄弟》一诗,诗中提到了在重阳节时,思念远方的亲人,感慨人生的无常,并通过这一节日传递了长寿、健康的文化内涵。这一时期的重阳节,不仅仅是一个传统节日,更是弘扬老年人健康与长寿文化的象征。

现代传承与重阳节的意义

在现代社会,重阳节不仅是一个传统节日,也与现代健康理念相结合。随着人们健康意识的提高,现代社会的重阳节更多注重老年人健康的关怀。许多地方在重阳节期间举办敬老活动,为老年人提供体检、健康咨询等服务,帮助他们了解自己的身体状况,做到有针对性的健康管理。

此外,现代人通过举办各种社交活动、组织登高远足等方式,借助重阳节传递健康生活理念,倡导积极向上的生活态度,努力实现身心健康的长寿目标。通过这些方式,重阳节的长寿文化得到了现代社会的认可与传承,成为了一个有着重要文化价值的节日。

通过这些传统习俗和活动,重阳节不仅让人们在岁月流转中感受到文化的厚重与悠远,更让长寿的文化成为了人们生活中不可或缺的一部分。

起名大全

最近更新

- 2025年10月22日几时车辆制造最好 车辆制造吉时查询

- 2025年10月22日几点修补屋顶吉利 修补屋顶吉时查询

- 2025年10月22日几时装大门最好 装大门几点是吉时

- 2025年10月22日几时道路修建最好 道路修建几点几分是吉时

- 2025年10月22日几点佛像开光吉利 佛像开光吉时查询

- 2025年10月22日几时剖腹产手术最好 剖腹产手术几点是吉时

- 2025年10月22日几点修建坟墓最好 修建坟墓吉日吉时查询

- 2025年10月22日几点乔迁入住最合适 乔迁入住几点是吉时

- 2025年10月22日几点出丧最合适 出丧几点几分是吉时

- 2025年10月22日几时清扫屋子最好 清扫屋子几点是吉时

- 2025年10月22日几点修门最合适 修门吉日吉时查询

- 2025年10月22日几时骨灰盒制作最好 骨灰盒制作几点几分是吉时

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气