冬至节:古老的节气与养生智慧,如何在冬至保持健康

冬至是中国二十四节气中的一个重要节气,通常出现在每年的12月21日或22日。作为一年中白昼最短、黑夜最长的一天,冬至不仅是一个自然现象,更承载着丰富的文化内涵和养生智慧。从古至今,冬至节气与农耕生产、天文观测密切相关,同时也有许多独特的传统习俗,体现了人与自然的和谐共生。

冬至的起源:天文与农耕的结合

冬至的起源与古代天文观测有着密不可分的关系。古人通过对太阳运行轨迹的观察,发现冬至是太阳直射点最远离赤道的一天,意味着白昼最短,黑夜最长。自此之后,太阳的直射点逐渐回归,白昼时间会渐渐增长。因此,冬至被视为阴阳交替的重要时刻,标志着阳气的开始回升。

从农耕的角度来看,冬至是冬季的一个重要标志,是农业活动中的休养生息期。冬至过后,气温逐渐降低,农民需要调整农事,注重冬季作物的生长和储藏。古人通过观察冬至的气候变化,推测未来的气象趋势,形成了不少关于冬至养生的经验。

传统习俗:饮食与活动的智慧

在冬至节气,传统的饮食习惯和活动不仅反映了人们对自然变化的理解,还蕴含着深厚的养生智慧。冬至日有吃饺子的习俗,尤其是在北方地区。饺子形状像耳朵,寓意着驱寒保暖,寓意着健康和福气。吃饺子在民间被认为能够防止冻耳朵,因此形成了冬至吃饺子的传统。南方地区则有吃汤圆的习俗,象征着团圆和和谐,象征着冬至带来的阳气回升。

除此之外,冬至还是祭祖的日子。古人认为,在这一天,祖先的灵魂会回到家中,家人会在祭祀时表达敬意,祈求家族安康。随着时代的变迁,祭祀的形式有所变化,但这一传统依然存在,体现了对祖先的怀念与尊敬。

养生经典《黄帝内经》

《黄帝内经》是中国传统医学的重要经典之一,其中明确提到冬至节气对人体的影响。在《黄帝内经》中有“冬藏”的养生理念,强调冬季是藏养的季节,人体应当在这一时节保持安静,减少外出活动,避免剧烈运动,以保养身体。冬至时节阳气初生,人体内的阴气渐渐收敛,是养精蓄锐的最佳时机。通过合理的饮食和作息,能够帮助人体调节阴阳平衡,增强抗寒能力。

唐代的冬至活动

唐代的冬至节气充满了热烈的庆祝氛围。根据史料记载,唐代的皇帝会举行盛大的冬至祭天仪式,祭祀天地、祖先,祈求来年风调雨顺,五谷丰登。此外,民间也有“冬至一阳生”的说法,认为冬至是阳气复苏的标志。因此,冬至过后,百姓会开始忙碌地准备来年的农事,进行一系列的祈福活动,迎接新的生命力。

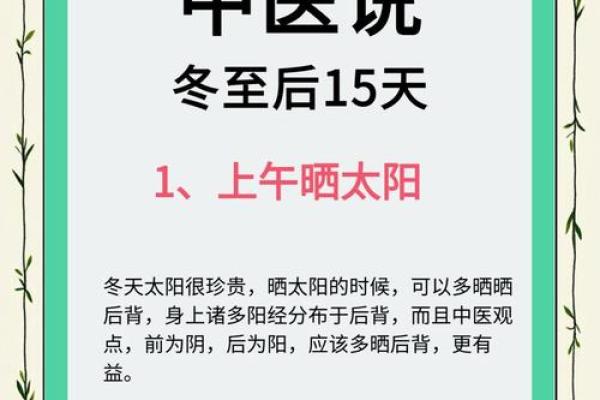

冬至养生的新风尚

在现代社会,冬至养生的智慧依然被许多人传承与实践。随着生活水平的提高,人们的健康意识逐渐增强,越来越多的人开始关注冬至节气中的养生原则。现代人通过饮食调理、体育锻炼和心理疏导等方式,在冬至时节保持身体的平衡和健康。

饮食方面,现代人注重在冬至时节增加温补的食物,如羊肉、鸡汤等,以帮助身体抵御寒冷。与此同时,保持充足的睡眠和适度的运动也成为现代冬至养生的关键。适当的瑜伽、散步等轻度运动,不仅有助于增强体质,还能调节心理状态,减轻冬季带来的抑郁感。

冬至的养生智慧不仅仅是对身体的调养,更是对自然规律的尊重与适应。通过对冬至节气的理解与遵循,我们能够更好地在严寒的冬季保持身体的健康和精神的愉悦。

起名大全

最近更新

- 今天适合入宅吗 2025年9月13日是不是入宅的好日子

- 今天适合布置电路吗 2025年9月13日布置电路这天能吗

- 翡翠五行格局如何影响你?性格解析与运势提升秘籍大公开

- 今天适合举办升学宴吗 2025年9月13日举办升学宴好不好

- 今天适合水产养殖吗 2025年9月13日是适合水产养殖的吉日吗

- 今日是改厨房位置吉日吗 2025年9月13日改厨房位置当日有没有讲究

- 2025年12月24日订婚趋吉避凶了吗? 适合定下婚约吗?

- 今天适合乘邮轮旅行吗 2025年9月13日是不是黄道吉日乘邮轮旅行

- 今天适合交易吗 2025年9月13日是不是交易黄道吉日

- 今天适合吃喜酒吗 2025年9月13日是不是吃喜酒的好日子

- 2025年12月23日(农历冬月初四)订婚合适吗? 今日定亲好吗

- 今天适合补墙吗 2025年9月13日补墙是不是黄道吉日

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气