小暑节气养生指南:如何应对酷热天气,保持健康

小暑是二十四节气之一,位于每年7月7日前后,标志着炎热的夏季正式到来。随着气温逐渐升高,如何在酷热的天气中保持身体健康,成为了每个人关注的话题。从古至今,小暑节气不仅是农耕社会的时间节点,也是人们对抗夏季酷热、保持健康的智慧积累。通过了解小暑的起源、传统习俗以及现代养生方法,我们可以在这个特殊时节保持身体的平衡与活力。

小暑的起源与农耕文化的关系

小暑节气的起源可以追溯到中国古代的农耕文化。农民在这一时期,主要关注的是田间作物的生长和天气的变化。小暑意味着气温开始升高,且此时的降水量较为充沛,有利于农作物的生长,尤其是水稻和其他农作物的滋养。然而,这一时期的酷热天气也常伴随着暴雨,给农业生产带来一定的挑战。因此,古人开始重视如何调节身体的内外环境,以应对这一季节的极端天气。

传统习俗中的饮食与活动

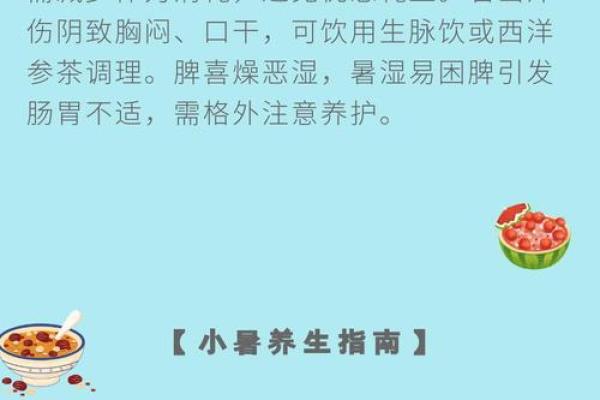

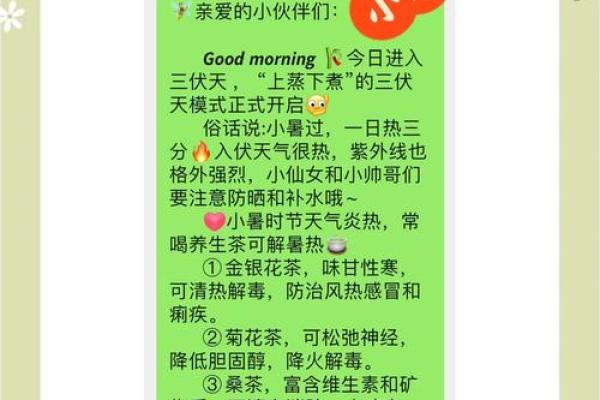

在中国古代,小暑节气期间,饮食和活动有着浓厚的传统色彩。首先,饮食上讲究清热解暑、补充水分。传统中医认为,暑湿之气会影响人体的脾胃功能,因此应避免油腻和生冷食物的摄入。此时,许多人会选择食用绿豆汤、莲子粥等清凉食物,既能消暑解渴,又能清理体内的湿气。同时,吃一些富含维生素C的水果,如西瓜、葡萄,也有助于补充夏季因流汗过多而失去的营养。

其次,活动方面,小暑时节的人们通常会早起晚睡,以避开中午的酷暑。白天可以适当休息,避免剧烈运动,以减少中暑的风险。此外,保持室内空气流通也是一种常见的做法。人们往往会选择竹席、荷叶扇等凉爽物品,以抵御外界的高温。

东汉时期的养生智慧

东汉时期,著名的医学家张仲景在其医学经典《伤寒杂病论》中提到,夏季高温容易让人出现中暑等健康问题,因此要格外注意调节饮食和起居。他提倡在小暑节气时,饮食要以清淡、易消化的食物为主,如绿豆汤、菊花茶等。同时,他强调,要避免外出曝晒,尤其是在气温最炎热的时段。这一养生理论,在当时的农业社会起到了巨大的健康指导作用。

宋代的传统习俗与节气养生

宋代时期,小暑节气的养生理念进一步发展。此时的传统习俗中,食物搭配和饮食时间都非常讲究。宋代名医李时中提到,夏季应通过食物调理来补充人体所需的水分和矿物质,以防止因酷热天气而引发的体力透支。李时中特别推荐绿豆汤与莲子粥,这些食物不仅可以清热解毒,还能够增强身体免疫力,抵抗因高温而产生的身体不适。

结合现代生活的健康对策

进入现代社会,虽然气候和生活方式发生了变化,但小暑节气养生的智慧依然被传承下来。现代人不仅依赖于传统的饮食调理,还开始注重科学的健康方法。例如,现在的城市居民往往在小暑节气时,会通过空调、风扇等设备来调节室内温度,同时增加水分的摄入。与此同时,很多人选择在周末进行短途旅行,远离城市的高温污染,享受大自然的清凉。现代科技的加入,使得我们在保持传统养生方式的同时,也能更好地应对现代生活中的高温挑战。

通过对小暑节气的起源、传统习俗和现代养生方法的探讨,可以发现,无论是古代还是现代,人们都在不断地寻找和传承应对酷热天气的智慧。随着社会的发展,这些方法不仅帮助人们在酷热中保持健康,也使得我们更加注重与自然和谐相处的生活方式。

起名大全

最近更新

- 今天适合开光吗 2025年9月13日这天开光是黄历吉日吗

- 今天适合仓库维修吗 2025年9月13日是适合见仓库维修的吉日吗

- 2025年12月17日动土是否大吉? 动土修造合不合适?

- 今天适合更换电表吗 2025年9月13日当日更换电表有没有讲究

- 今天适合清洗油烟机吗 2025年9月13日清洗油烟机是不是黄道吉日

- 今天适合孩子领养吗 2025年9月13日孩子领养当天黄历吉日吗

- 想给马姓男孩取个独特优美的名字,求建议

- 今天适合打猎吗 2025年9月13日打猎日子好吗

- 今天适合买小鸭吗 2025年9月13日买小鸭宜不宜

- 性格重塑秘籍:日元五行格局如何助力你改变命运?

- 今天适合安装门户吗 2025年9月13日是不是适合安装门户的好日子

- 今日是习艺求学吉日吗 2025年9月13日习艺求学好吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气