透过节日习俗看中国人对时间的独特理解

中国的节日习俗深刻体现了人们对时间的独特理解。节日作为文化的重要组成部分,不仅仅是庆祝的时刻,也蕴含着丰富的历史背景与哲学思考。中国的节日多与农耕文化紧密相连,同时也受天文学、自然节律的影响,这些习俗反映了中国人对自然周期的尊重与对时间流逝的深刻感悟。

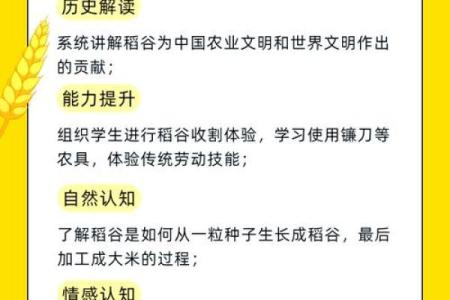

农耕起源与节令的关系

中国古代农业社会的时间观念主要由季节变化和农田耕作决定。节气作为衡量时间的标准,源于农耕活动的需要。中国的传统节日,如春节、清明、端午等,大多与农事活动息息相关,反映了人们对季节变换的敏感和对大自然的依赖。

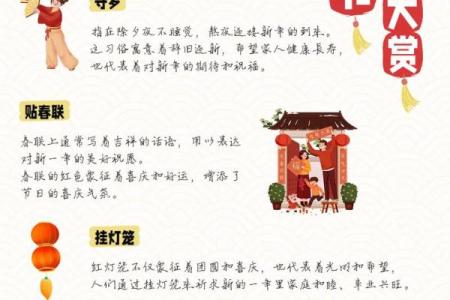

春节,作为中国最重要的节日,其根源便与农历新年密切相关。根据《周礼》中的记载,古人将一年的农耕活动划分为不同的节令,春节正是庆祝新一轮农耕季节的开始。此时,寒冬过去,春回大地,人们迎接新的耕种时机。春节的传统习俗——大扫除、祭祖、吃饺子、放鞭炮等,均与辞旧迎新、祈求丰收密切相关,体现了中国人对农耕时间的认知与对未来一年农事顺利的期待。

天文与节日时间的划定

天文学对中国人理解时间的影响也不容忽视。中国古代人通过对天体的观察,制定了准确的历法,进而将节日和节令与天文现象相结合。古人不仅通过太阳的变化来推算节气,还通过月亮的盈亏来界定节日的时间。

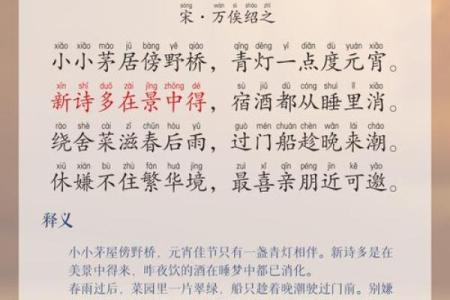

以中秋节为例,这个节日与农历的八月十五日紧密相关,正是秋季丰收时节。中秋节的习俗,如赏月、吃月饼、团圆饭等,象征着团圆与丰收,展现了中国人对时间的尊重与对自然周期的顺应。《诗经》中有云:“关关雎鸠,在河之洲。”这不仅仅是对自然景象的描绘,也反映了古人如何根据自然界的变化来安排自己的生活与节庆,尤其是通过天文现象来定期庆祝与团聚。

现代节日与传统习俗的传承

随着社会的变迁和现代化进程的推进,许多传统节日依然得以传承。即便在现代社会,春节、中秋节等传统节日仍旧占据着重要地位,且随着时代的发展,传统习俗也在不断创新与演变。例如,春节期间,现代人们可能不再进行传统的农耕活动,但春节回家团聚、赠送红包、进行新年祈福等传统习俗依然盛行。

在现代,许多人通过快节奏的生活方式,逐渐远离了传统的农耕生活,但节日所传承的时间观念和节奏却依然保留了下来。春节和中秋节等传统节日不仅是家人团聚的时刻,也是人们反思与总结一年来生活的节点。节日的饮食、活动、庆典等,虽然形式上有所创新,但无论是春节的团圆饭,还是中秋的月饼,依旧凝聚着对时间流转的深刻理解和对家庭的重视。

饮食与节日的时间意识

中国的传统节日不仅仅体现在仪式和活动上,饮食也是节日文化的重要组成部分。每个节日的饮食习俗都有着特殊的意义,传递了人们对时间的感知与节令的尊重。例如,春节期间的饺子,象征着“岁岁平安”,寓意着每一年的开始和结束;端午节的粽子,则与驱邪避害、保健康息息相关,展示了人们如何通过食物与节令的结合,表达对时间的理解与掌控。

通过这些节日习俗,可以看到中国人如何在岁月流转中维系对自然的敬畏与家庭的凝聚力,展现了时间在日常生活中的流动性与周期性。而这些习俗背后的深层次含义,也为我们提供了在现代社会中理解时间的独特视角。

起名大全

最近更新

- 2026年01月15日这日子装修旺不旺? 装修动工行不行?

- 姓夏取优美大方的名字,女孩名字怎样取更有深意?

- 2025年12月31日这日子提车旺不旺? 今日提车好吗

- 命运密码解密:你一直忽视的八字误区,或许正决定着你的人生走向

- 五行格局深度解析:如何改变命运,塑造完美性格?

- 五行格局揭秘:反而让你更懂自己,实用指南大公开

- 2026年01月14日(农历冬月廿六)装修日子合黄道没? 装潢房子合不合适?

- 付字取名寓意男孩:传统文化与现代寓意的结合

- 梅字女孩取名:属性属木的生长寓意与自然联结

- 七夕节的天文浪漫与牛郎织女的传说

- 2026年01月11日(农历冬月廿三)乔迁合良辰吗? 入新宅吉日宜忌查询

- 如何改变:萌系性格的五行格局,突破自我局限

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气