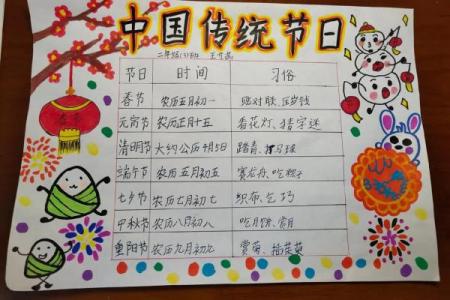

文化习俗:如何过好传统节日

传统节日承载着丰富的文化底蕴,每一个节日的背后,都有着深刻的历史背景和独特的习俗。无论是农耕文明的延续,还是天文现象的观测,这些节日都为人们提供了与自然和社会联系的契机。通过深入理解节日的起源与习俗,我们不仅能更好地感知传统文化的魅力,还能在现代社会中保持对这些节日的传承。

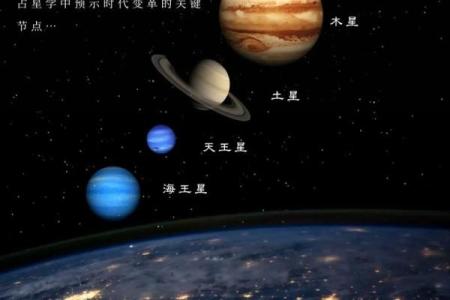

节日的起源:农耕与天文的结合

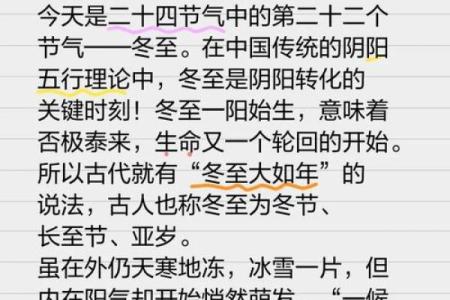

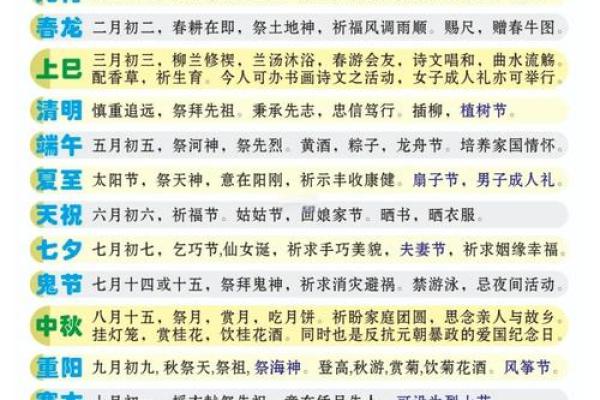

大多数传统节日都与自然界的变化息息相关,尤其是与农耕社会密切相关的节日。例如,春节的起源便与农耕和天文现象有着紧密联系。春节的时间通常在农历正月初一,是寒冬过后的第一个月,标志着新一轮农业生产的开始。在古代,农民通过观察天象与四季变换来确定播种和收获的时机,春节便是祭拜天地,祈求丰收的时刻。

此外,清明节也是与农耕密切相关的重要节日。清明节正值春季,农作物开始生长,气候温暖湿润。这个时候人们祭祖扫墓,寄托对先人的敬意,同时也寓意着清理和新生。在传统农耕文化中,这一天的祭祀活动不仅是对先祖的怀念,也是希望通过这种仪式,祈求大地的保佑与农作物的丰收。

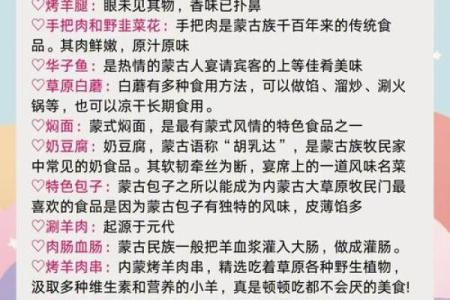

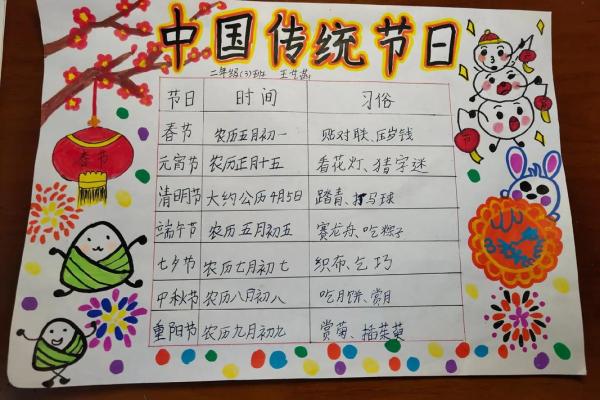

传统习俗:饮食与活动的文化传承

传统节日的习俗主要体现在饮食与活动上,具有很强的地方特色。例如,春节期间家家户户制作饺子,象征着团圆与富贵。饺子的形状像元宝,寓意着财富和好运的到来。正月初一的第一顿饭,大家围坐在一起,享受这顿象征着团聚和幸福的盛宴。此外,春节期间的放鞭炮、舞龙舞狮等活动,也具有驱邪避祟、保家平安的象征意义。

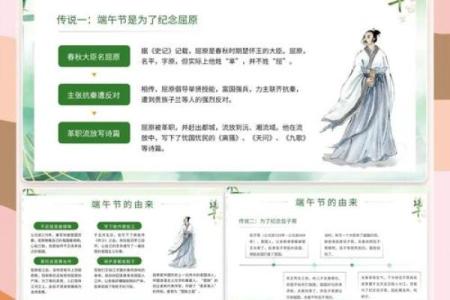

与春节不同,端午节的传统习俗更多地与健康和防灾有关。端午节吃粽子,赛龙舟,都是为了纪念古代诗人屈原,并祈愿身体健康,远离疾病。粽子以糯米和肉类为主,象征着生育和繁荣。赛龙舟活动则寓意着激励人们奋勇向前,保家卫国的精神。

历史案例:两千年的春节传承

春节是中国最重要的传统节日,经历了两千多年的传承,几乎成为了中国文化的象征之一。春节的传统习俗多种多样,包括贴春联、挂灯笼、祭祖等,形式上可能随着历史发展有所变化,但其核心的意义——家庭团聚、祈求来年安康、丰收始终未变。

据《礼记·月令》记载,古代春节是祭天、祭祖的重要时刻。在这些祭祀活动中,古人通过用各种食物、鲜花、香火等祭品来向天神和祖先表达敬意。随着时间的推移,这些活动逐渐演化为现代的春节庆祝形式。今天,春节不仅是家庭团圆的时刻,也是全社会共同庆祝新一年的到来。

传统节日的文化延续

随着时代的发展,许多传统节日的习俗在现代社会中得到了新的诠释和延续。尤其是春节和中秋节,已经成为全球华人共同庆祝的重要节日。在现代,节日的庆祝不再局限于传统的仪式,更多的是通过家庭聚会、旅游、社交等方式来表达情感和祝愿。现代人还会通过社交媒体、线上购物等方式提前准备节日的礼物和食物,体现了现代生活方式下传统节日的创新与发展。

另外,现代社会对传统节日的传承也开始注重文化教育与宣传。学校、社区以及媒体等都在积极传播节日的文化意义和传统习俗,通过教育下一代来确保这些珍贵的文化遗产不会失传。

传统节日不仅是文化的延续,也是现代人对祖先智慧和生活方式的尊重与继承。在这个信息化、全球化的时代,如何在变革中保持节日的独特性与历史深度,成为了我们每个人的责任。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气