六月十六日的习俗与文化内涵

在中国传统节日中,许多节令都蕴含着深厚的文化内涵与丰富的民俗活动。六月十六日的这一传统习俗,不仅与农耕文明息息相关,也体现了天文与季节变换的紧密联系。

历史起源:农耕与天文的交织

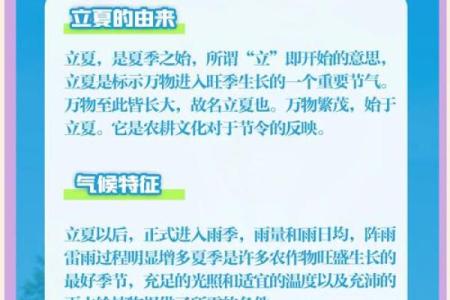

六月十六日的习俗源自中国古代的农耕文化与天文观测的结合。在古代农业社会,时间和季节的变化直接影响到农作物的生长周期和丰收。每年的六月,正值夏季的中期,这个时候天气逐渐炎热,气候变化对农作物的影响非常大。根据天文历法,六月十六日通常会迎来夏至后的第二个重要节令,此时太阳的位置较高,白昼最为漫长,气温逐渐升高,农作物的生长也进入关键阶段。古人通过观察天象,知道此时气候变化可能带来的影响,因此开始在这一天进行一些特定的祭祀和庆祝活动,既是对自然神明的感恩,也是对未来丰收的祈愿。

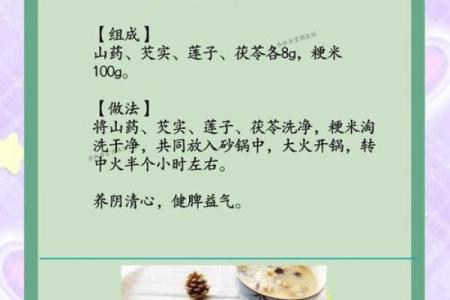

传统习俗:饮食与活动的承接

在这个特殊的日子里,饮食和活动一直是民众传承的重要部分。传统上,人们会在六月十六日这一天举行祭祀活动,祭拜土地神、农神等,祈求五谷丰登。祭祀的食品多为当季的粮食、蔬菜和水果,体现了古人对自然界的敬畏与依赖。此外,许多地方还有举办集市、舞龙舞狮等民间活动的习惯,庆祝季节的到来。

以山东地区为例,每年六月十六日,当地农民会进行田间的“祭田”活动。他们会选择一块代表性农田,举行简单而庄重的祭祀仪式,感谢土地的滋养,并祈求即将来临的丰收。这些仪式通常会由村里的长者主持,参与者会献上当季的水果、粮食,伴随传统的祭祀歌谣,以表达对大自然的敬畏。

历史案例:两千年前的祭祀与民俗

从历史记载来看,六月十六日的习俗可以追溯到两千多年前的西汉时期。史料中记载,西汉皇帝每年都会在夏至后进行一次盛大的祭天仪式,目的是祈求国泰民安、五谷丰登。这些祭天活动在民间广泛流传,逐渐演变成了一个具有地方特色的节庆。比如在当时的长安地区,百姓们会通过这种仪式来祈求五谷的丰收,避免灾年带来的困扰。

历史案例:唐朝的农业与天文结合

唐朝时期,天文和农耕密切结合,六月十六日的习俗进一步得到弘扬。唐朝的大量历史文献中都提到过这一节令的重要性。唐代著名的农业学家、天文学家都在各自的著作中讨论过如何根据天象变化来调整农业生产。在《元和志》中,记载了唐朝时,农民会根据天文历法,选择合适的时机进行种植和收获,而六月十六日则是其中的一个关键节点。通过结合季节变化和天文现象,唐代的农业得到了显著的发展,而这一节令的传统习俗也逐渐渗透到人们的日常生活中。

城市中的庆祝与祭祀活动

时至今日,虽然现代社会的农业生产方式已发生了翻天覆地的变化,但六月十六日这一传统习俗依然在一些地区有所传承。在城市里,许多社区会借此机会举行一些文化活动,如传统的民间艺术表演、集市活动、亲子互动等。尤其是在农村,祭祀活动依旧是不可或缺的一部分。每年六月十六日,农村的年轻人会与长辈一起参与祭田仪式,借此机会传承传统文化,弘扬尊重自然与天人合一的理念。

通过这些活动,不仅让现代人重温了与自然亲近的感动,也提醒大家在科技日益发达的今天,依然不应忘记敬畏自然和珍惜每一粒粮食的文化精神。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气