小年与大年的时间节点:农耕文化中的节庆轮回

节庆轮回的起源:农耕与天文的结合

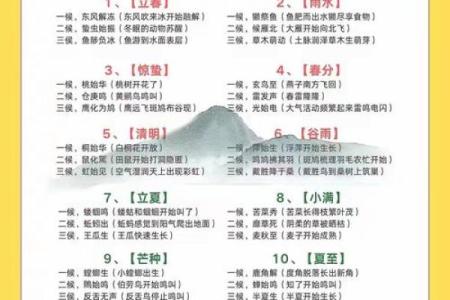

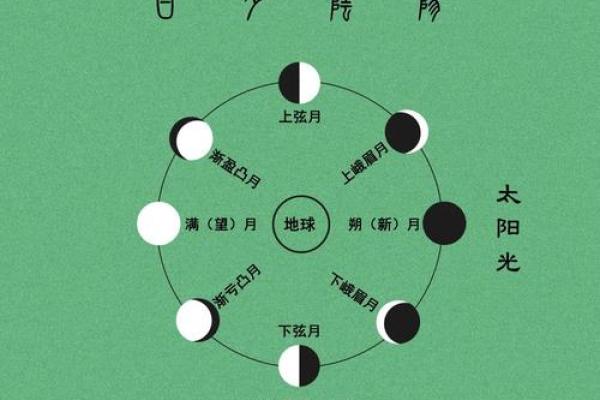

在中国传统文化中,小年与大年是两个极具象征意义的节庆节点。它们不仅是农耕文化的产物,也与天文的变换密切相关。中国的节庆活动,大多源于农业社会的需要,尤其是在春夏秋冬的农耕周期中,节庆成为了标志季节变迁、调节农事的关键时刻。小年和大年则是其中最具代表性的节日,它们标志着农事的重要节点,随着这些节庆的轮回,传承了丰厚的文化和习俗。

农耕文化中的“除夕”与“大年初一”

在古代,除夕和大年初一的习俗承载着农耕文化的重要意义。根据《礼记》中的记载,大年初一被认为是“岁首”,象征着新一轮的农耕周期开始。此时,天文的冬至已过,春天的气息悄然降临。人们通过祭祖、祭天的方式来祈求丰收,除夕则是家庭团圆、驱邪避灾的日子。正是这种岁末年的祭祀活动,构建了节庆的起源和内涵,也与农耕周期密切相连。随着农业生产的规律和天文历法的推演,除夕和大年初一逐渐演变为人们重要的节日,也成了现代家庭团聚的象征。

在这一历史背景下,除夕的“年夜饭”作为一种仪式,深刻反映了农耕社会对团圆的重视。每年的这顿饭,不仅是一顿丰盛的佳肴,更是对来年丰收的祈盼。菜肴的种类和寓意也往往与农耕的季节性特点紧密相连,像是饺子寓意着财富,鱼象征着年年有余。

小年与“祭灶”习俗

另一个体现农耕与节庆轮回结合的例子便是“小年”,这个节日的传统起源也可以追溯到古代的“祭灶”习俗。祭灶在《礼记》中的描述,强调了对灶神的崇拜,灶神是家中食物和丰收的守护神。每年腊月二十三或二十四,家家户户会进行祭灶仪式,向灶神献上供品,祈愿来年家庭和谐、五谷丰登。

随着时间的推移,这一习俗逐渐融入了春节的前期准备中。在小年的这一天,人们会大扫除,除旧迎新,寓意着驱除一切不幸,迎接新一年的好运。这一习俗的根本意义在于:清理旧物,为新的一年做准备,就像农耕时期的农田整备一样,是对未来的种种期许和准备。

节庆习俗的延续与创新

进入现代,小年与大年的节庆习俗依然在传统中得以延续,但也融合了新的元素和形式。在都市化快速发展的今天,虽然许多人已不再从事农业工作,但这些节庆活动仍然具有深远的文化价值。大年初一的拜年活动依然是全家团圆、互致祝福的时刻。无论是通过亲自探访亲友,还是通过电话、短信、社交媒体,节庆的传递方式发生了变化,但内核依然保持着人与人之间的情感交流和对新年的期许。

在饮食方面,年夜饭的传统依然保留,但随着现代人的口味和生活方式的变化,菜肴种类变得更加多样化。很多家庭开始加入新的食品种类,如海鲜、素菜等,象征着“年年有余”以外的更多祝福。

同样,小年和大年之间的节庆活动在现代社会中也逐步加入了更多娱乐性和互动性。比如,现代的年夜饭中加入了更多的亲子互动环节,很多家庭会通过做手工、玩游戏等方式增强节庆的气氛。这种新的传承方式不仅保留了传统的文化,也让节庆活动更具娱乐性和亲情感。

这些变化证明了在现代社会中,传统的节庆习俗并未因时代的变迁而消失,反而通过各种创新得以延续和发展。无论是通过家庭聚会还是社交平台,节庆轮回依旧与农耕文化紧密相连,成为中华文化的不可或缺的一部分。

起名大全

最近更新

- 2026年03月17日(农历正月廿九)订婚有没有问题? 今日定下亲事算不算好日子?

- 2026年01月31日(农历腊月十三)开业日子合黄道没? 开市做生意有没有问题?

- 性格解析新风向:五行格局如何帮你找到人生方向?

- 2026年02月27日(农历正月十一)动土适合吗? 适合动土吗?

- 颠覆传统命理观念,纸牌命理带你走向命运的真正密码

- 姓凤取吉庆多的名字,女孩名字怎样取更吉祥?

- 忠字取名寓意男孩:从经典文献看字义渊源

- 姓薛取俊朗不凡的名字,男孩名字怎样取更有深意?

- 误入命理误区,八字命理教你如何改变命运

- 女孩用瑞字取名:互联网时代的寓意传播力分析

- 传统节日与农耕文化的诗意对话

- 五行误区大揭秘:6画土字性格,反而能成就非凡格局?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气