传统节日与农耕文化的诗意对话

春天的气息充满大地,万物复苏,古人早早便开始了他们的农耕生活,依赖着天时与地利来决定播种与收获的节令。节日,作为农耕文化中的一部分,不仅仅是人们在劳作之余的休息与庆祝,它还承载着深厚的历史背景与丰富的民俗传统。通过对传统节日的分析,我们可以从农耕、天文的角度深入理解这些节日背后的文化与象征。

农耕与天文的紧密联系

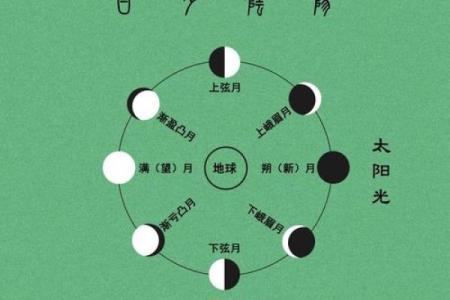

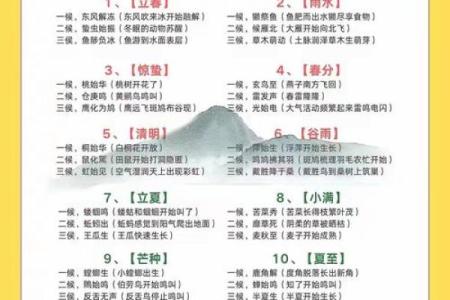

中国古代的节令与农耕息息相关,尤其是在春秋时节,农事活动开始频繁。传统节日的设立,往往是基于天文变化与季节轮替。比如,春节这一节日,源于“岁时”概念,古人通过观测天象和太阳的运行来确定播种的时节。春节的设立便是基于这一天文和农耕的要求。其背后,体现了农耕文化对天时的敬畏与依赖。

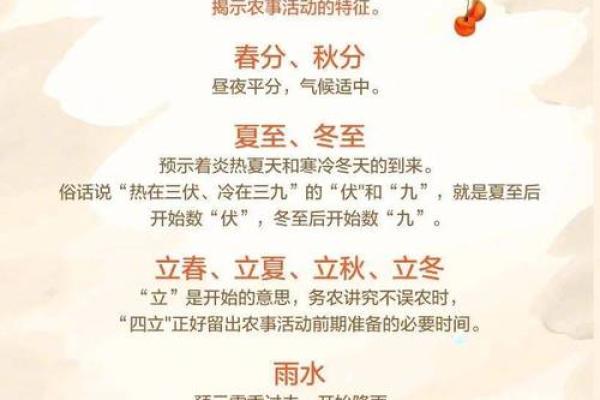

农耕社会对天象的观察无疑是非常精细的。从立春到冬至,每个节气都有着特殊的意义。春分时节,意味着白昼与黑夜的平衡,象征着生命的复苏与生机的勃发。而秋分,则是象征着丰收与感恩。这些节气在节日中找到了表现的形式,成为了人们日常生活的一部分。

传统习俗:饮食与活动的双重象征

从古至今,节日的饮食与活动不仅仅是享受美好时光的方式,更包含着对自然、对天地的感恩。春节期间,人们食用饺子,代表着团圆与富贵;中秋节则吃月饼,象征着圆满与和谐。这些传统习俗通过餐桌上的食物与家庭的活动,传递着人与人、人与自然之间的和谐共生。

在端午节时,赛龙舟与吃粽子的活动,是源自对屈原的纪念,也是为了驱除邪祟,祈求丰收与平安。龙舟的竞赛,源自古人对水运的重视,而粽子的包裹方式,既是对古老饮食习惯的继承,也是对农耕社会丰收的祈盼。

除此之外,各种节日活动常常是集体参与的形式,体现了农业社会的合作精神与共同体意识。无论是祭祀活动还是民间舞蹈,都是对天时、地利、人和的表达。

历史案例:孟春与仲秋的节令活动

首先来看历史上的孟春与仲秋节令。孟春时节,正是农耕社会开始播种的时期。此时,春节便成为了中国农耕文化的重要节日之一。每逢春节,家家户户都会举行祭祖活动,祭拜天神与祖先,祈求新一年的丰收。这一习俗反映了古人对天命的敬畏与对祖先的尊重。

进入仲秋,随着秋收的临近,古人会在中秋节时举行祭月活动,借此表达对丰收的期盼与对自然的敬畏。中秋的月亮,不仅仅是美丽的象征,更是人们心中团圆与安宁的寄托。无论是吃月饼,还是赏月,都是在表达对天命的感恩与对家族团聚的期许。

节日与农耕的延续

今天,传统节日依然在现代社会中得以传承。尤其是在农业社会逐渐消失的背景下,节日已不再仅仅是农事活动的附属,而成为了人们文化认同的重要部分。即使在城市中,许多人仍然会在春节、中秋等节日回归故里,与亲人团聚,传递着家族与民族的温情与凝聚力。

同时,现代社会对这些节日习俗的解读也在逐渐深化,许多节日不再仅仅局限于传统的仪式,更多的是对自然与人文的思考。比如,随着环境问题的日益严峻,一些地区开始通过节日庆祝活动来倡导环保与可持续发展,延续着人与自然和谐相处的农耕精神。

通过历史与现代的融合,传统节日不仅仅是对农耕文化的回顾,也是人们对自然和社会深刻认知的体现。它们不仅承载着古老的天文与农耕智慧,也在现代社会中找到了新的意义与形式。

起名大全

最近更新

- 六月的农耕文化:农忙时节与丰收的期盼

- 2026年03月18日订婚行吗? 定亲是否合适宜?

- 男孩名字用昭字的五行解析与寓意美好度分析

- 女孩用芳字取名:五行属什么?禁忌与吉祥指南

- 2026年03月08日是否为安门好日子? 今天装大门是好日子吗?

- 2026年03月17日(农历正月廿九)订婚有没有问题? 今日定下亲事算不算好日子?

- 2026年01月31日(农历腊月十三)开业日子合黄道没? 开市做生意有没有问题?

- 性格解析新风向:五行格局如何帮你找到人生方向?

- 2026年02月27日(农历正月十一)动土适合吗? 适合动土吗?

- 颠覆传统命理观念,纸牌命理带你走向命运的真正密码

- 姓凤取吉庆多的名字,女孩名字怎样取更吉祥?

- 忠字取名寓意男孩:从经典文献看字义渊源

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气