六月的农耕文化:农忙时节与丰收的期盼

每年六月,农田里的一切都在经历着一个重要的时刻——农忙时节的到来。这是一个充满生机与希望的季节,农人们在土地上劳作,期待着一年的丰收。在古代,六月不仅是农忙时节的代表,也是农耕文化中不可或缺的一部分,融入了天文变化与人类劳动的密切关系,承载着深厚的传统习俗和文化内涵。

农耕与天文的关系

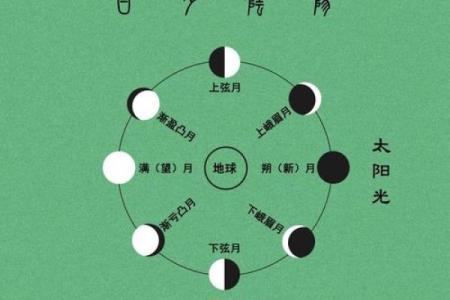

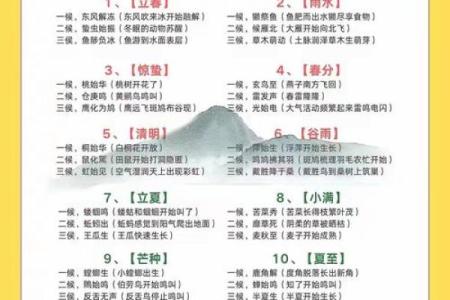

六月的农耕文化深深扎根于天文变化与自然节气之中。在中国传统农历中,六月正处于夏季的中期,这一时节正值“夏至”节气。夏至是太阳直射地球最北点的时刻,白昼最长,夜晚最短。这一自然现象对农作物的生长至关重要。对于农民来说,夏至之后的几个月正是播种后期的生长与成熟阶段。随着气温升高,水分蒸发更为剧烈,农人们要抓住夏季的这段黄金时光,加紧田间管理,确保作物顺利成长。

在古代,天文现象被认为与农耕息息相关。根据《周礼》中的记载,古代中国非常重视天文观测,通过观察星象的变化来决定农事活动的时机。那时的农民相信,天体运行的规律直接影响着丰收与否。因此,夏至后的一段时间,农民们忙于耕种,盼望着上天的保佑,期望丰收的季节能够顺利到来。

传统习俗与节令活动

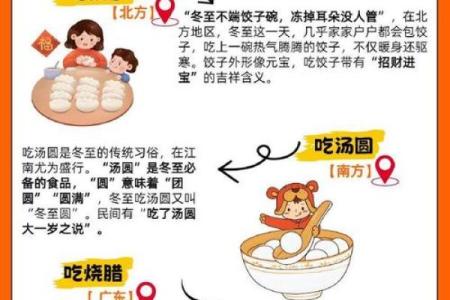

农忙时节的到来,通常伴随着丰富的传统习俗和节令活动。在这个时候,农民们的生活节奏被土地与天时紧紧掌控。传统的六月节令活动,既有对农事的关注,也有对自然的感恩。尤其是在南方,许多地方会举行盛大的“夏收节”,以表达对天地的敬畏与感恩。农民们在这个节日里会举行祭祀活动,向神明祈求丰收,并用丰盛的食物供奉祖先。

在饮食方面,六月的食物往往呈现出季节特色。许多地方的农家会在这一时节制作一些传统美食,如“端午粽子”就是一例。尽管端午节的时间并不总是与六月完全重合,但这种传统食物往往成为农忙季节的象征之一。粽子的制作过程也代表着农业劳作中的团结与共享。不同地方的粽子各具特色,风味独特,传承着各地不同的风俗和文化。

另外,在六月,农人们还会举行丰富的民间文艺活动。这些活动不仅仅是为了娱乐,更是为了缓解农忙带来的压力,同时也是对丰收的美好期望。民间的舞龙舞狮、灯会等活动常常出现在农田附近,承载着地方特色的庆祝和祈祷,传递着人们对丰收的祈愿。

现代传承与变迁

在现代,尽管农业生产的方式发生了显著的变化,但六月的农耕文化依旧得到了传承和发扬。尤其在一些农村地区,农忙时节的意义不仅仅局限于土地的耕种和收获,更多的是对传统习俗和文化的尊重与延续。例如,在一些农村学校,仍会组织孩子们了解和体验传统的农耕活动,通过亲身参与来传承这一文化。此外,随着现代科技的发展,农业生产逐渐与现代化技术结合,精准农业技术的应用使得作物生长更加高效,但农民们依然保留着祭祀、节庆等传统活动,提醒自己在享受现代化便利的同时,也要尊重和继承传统文化的精髓。

同时,现代社会也更注重与农耕文化的结合,越来越多的城市居民开始参与到乡村的农耕体验活动中,享受亲手种植和收获的乐趣。这些活动不仅让人们感受到农忙季节的紧张氛围,也让他们更加尊重农民的辛勤劳动,领略到农耕文化的深远影响。

通过历史与现代的结合,六月的农耕文化得以延续,成为人与自然、人与土地之间深厚关系的象征。

起名大全

最近更新

- 2026年03月05日结婚日子有没有选对? 今日办喜事是好日子吗?

- 男孩用嵩字取名:单名vs双名的寓意强化对比

- 越字取名男孩:结合五行与寓意的完美名字组合指南

- 李连杰八字命理:命运密码背后的秘密揭示

- 的冬至节气,如何通过饮食调理增强抵抗力

- 2026年02月27日装修合适吗? 这日子装修好吗

- 解锁命运密码:五格命理测试揭示你未知的未来暗藏玄机

- 胃五行揭秘:性格密码大公开,如何调整你的五行格局?

- 解析沫字五行,女孩取名如何搭配出最佳组合

- 2026年02月16日能否作为领证黄道吉日? 今天登记结婚行不行

- 2026年02月15日领证有没有问题? 今日登记领证好吗

- 解析川字五行,男孩取名如何搭配出最佳组合

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气