的冬至节气,如何通过饮食调理增强抵抗力

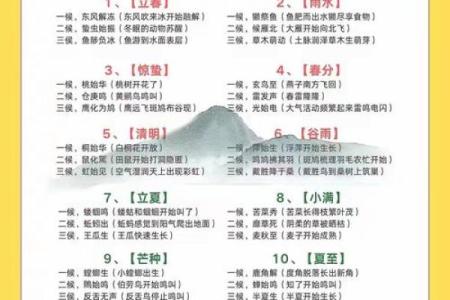

冬至节气是中国传统的二十四节气之一,具有悠久的历史和深厚的文化底蕴。作为一年中最短的一天,冬至标志着寒冷的开始,也意味着阴气最盛,阳气最弱。根据传统养生理念,冬至节气尤为重要,因为它是调养身体、增强抵抗力的关键时期。通过合理的饮食调理,可以有效提高免疫力,抵御寒冷。

起源:农耕与天文的交汇

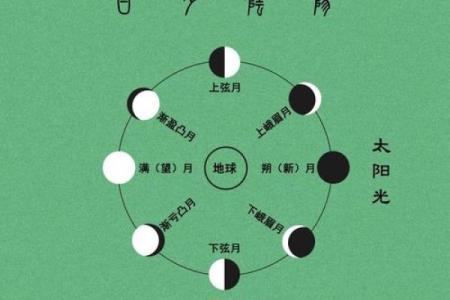

冬至节气源远流长,与农耕社会的生活息息相关。在古代,冬至是一年四季中最重要的节气之一。在农耕时代,冬至标志着阳气的回升与寒气的最盛。这一天,太阳光直射地球的南回归线,昼短夜长,阳气最弱。古人认为,阳气的衰退会导致人体的免疫力下降,因此,冬至成为养生、调理身体的最佳时机。

天文上,冬至是太阳辐射最少的一天,地球表面温度最低。由于此时气候寒冷,人体需要更多的热量来维持正常的生理功能。因此,在这个节气里,适当的饮食调理不仅能增强体内阳气,还能有效增强免疫系统的抵抗力。

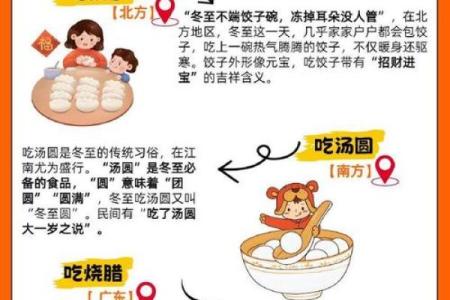

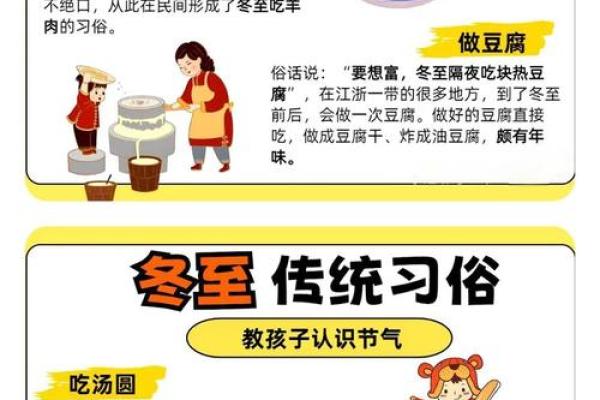

传统习俗:饮食与活动的融合

在传统习俗中,冬至节气的饮食调理非常讲究。根据《黄帝内经》的养生理念,冬季属于肾脏的季节,养肾至关重要。肾脏是人体的“先天之本”,负责储藏精气,主宰生长发育和免疫功能。因此,冬至期间的饮食应注重温补、滋阴养阳,帮助肾脏维持正常的功能。

古代民间有冬至吃饺子的习惯,饺子被认为有温补作用,能够驱寒保暖。这一习俗源于《东周列国志》,书中记载了一个历史事件,冬至节气时,民众吃饺子来驱逐寒气。饺子馅料中通常包含羊肉、牛肉等温性食材,配合葱姜蒜等辛辣调料,能够刺激血液循环,增强体内的阳气,提升抗寒能力。

此外,传统中医还强调食用一些温补食物,如桂圆、红枣、枸杞等,这些食材不仅有益于补充体力,还能促进气血流通,增强免疫力。冬至节气的传统饮食习惯,已经渗透到人们的日常生活中,成为增强体质、抗寒保暖的重要方式。

历史案例:两位古人的智慧

在历史上,有两位古人通过饮食调理展现了冬至节气养生的智慧。第一位是汉代的医学家张仲景,他的《伤寒杂病论》记载了冬季食疗的重要性。张仲景提到,在冬至时节,应该多食用具有温补作用的食材,如羊肉、牛肉等,以帮助驱寒养阳,增强体力。

另一位是明代的李时中,他在《本草纲目》中也特别强调了冬至时节应以滋补为主。他推荐食用一些温性食物如干姜、桂枝、当归等,这些食物能够有效增强体内的阳气,抵抗外界的寒冷侵袭,提升身体的抗病能力。

饮食与现代生活的结合

随着社会的进步和科技的发展,现代人对于冬至节气的饮食调理也不断创新和融合。现代养生专家提倡,在这个时节,除了传统的饮食调理,还可以适量食用一些现代营养学推荐的食物,如坚果、深海鱼类、绿色蔬菜等,这些食物富含不饱和脂肪酸、蛋白质以及丰富的维生素,能够帮助提高免疫力,保持身体健康。

现代社会的饮食方式虽然多样,但对于冬至节气的重视依旧未变。在这个节气里,通过合理的饮食和适当的生活方式调整,仍然可以有效提升体内的阳气,增强抵抗力,保持身体健康。

冬至作为重要的节气,已然成为现代生活中养生的指南。在传统与现代的结合下,冬至不仅仅是一个农历的节气,更是一个通过食疗与生活习惯调理身体、增强免疫力的重要时刻。

起名大全

最近更新

- 解密八字命理:你的命运密码究竟藏在哪?

- 2026年03月01日动土吉利吗? 今日动土适合吗?

- 2026年02月01日开业是上上吉时吗? 开张有没有问题?

- 2026年02月24日乔迁选的是良辰吉时吗? 乔迁入住有问题吗?

- 2026年02月23日(农历正月初七)乔迁日子有没有选对? 今天入宅怎么样?

- 命运密码揭秘:喜金色的人,如何改变命运中的潜力与挑战

- 焘字取名男孩:五行相生与寓意美好的组合方案

- 反而改变命运!命理师如何破解报应背后的秘密

- 姓孔叫什么大气恢弘的名字好?女孩名字精选推荐

- 2026年02月22日(农历正月初六)乔迁适合吗? 今日乔迁新居好吗

- 2026年03月06日是否宜结婚? 办喜事算好日子?

- 2026年03月21日(农历二月初三)订婚是否大吉? 订婚结婚行不行?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气