六月初六的节令与天文现象的深刻联系

每年的六月初六,既是传统节令中的“六月六”,也与一系列天文现象紧密相连,展示了中国农耕文化与天文观察的深刻融合。从农耕社会的生产节令到现代的节庆活动,六月初六不仅是农民重要的时间节点,也映射了天文变化对人类生活的深远影响。

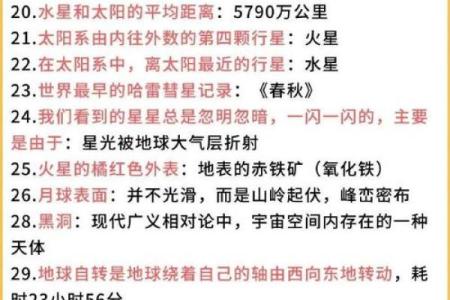

天文现象的揭示

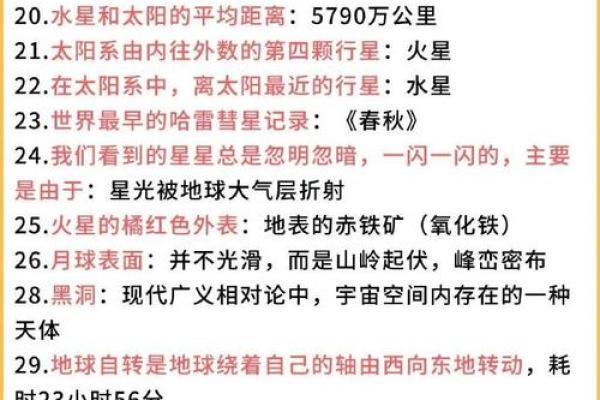

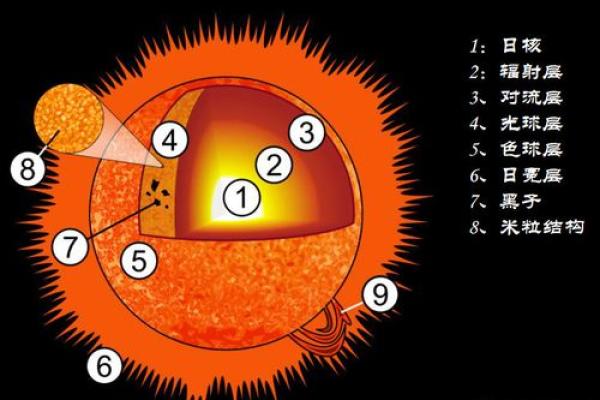

六月初六这一节令,正值夏季,太阳高度角较大,白昼时间最长。这一时期,太阳的照射最为强烈,也是“夏至”临近的时刻,意味着一年中气温逐渐达到高峰。在天文学上,这时地球北半球接近夏至点,太阳直射地面,白昼最长,夜晚最短。这个天文现象与中国农耕社会的作物生长密切相关,为农民提供了最佳的耕作和收获的时机。

农耕起源与节令文化

六月初六的节令文化根植于中国古代的农耕文明。由于中国传统农业社会对气候和天文现象的高度依赖,许多节令都是依据天象的变化来确定的。尤其是“六月六”节令,紧随春夏之交,正是农田管理的重要时刻。根据《礼记·月令》记载,六月初六是“麦熟”时节,标志着小麦的成熟期,此时,农民要进行麦收工作。这个时期,太阳的强烈照射促进了作物的生长,也提醒着农民及时收割成熟的农作物,确保丰收。

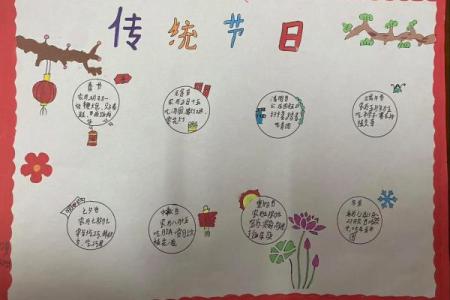

传统习俗与活动

六月初六是一个充满传统习俗和活动的节令。在饮食上,许多地方有食用“麦饼”或“麦茶”的传统。这些食物象征着夏季的丰收与生机,也寄托了人们对未来丰年的期望。此外,六月初六还是祭祀祖先和天神的日子,农民会通过举行祈福仪式来祈求风调雨顺、五谷丰登。许多地区的传统活动如驱虫、祈安等,都与天文现象、季节变化及农作物的生长息息相关,展示了天文与农业的紧密联系。

古代祭天活动

在古代,天文学与农业密切相关,许多节令背后都有天文现象的指引。以《左传》中的“春秋祭天”为例,每年六月初六,朝廷会举行祭天仪式,祈求天神保佑风调雨顺、百姓安康。这一仪式不仅体现了天文对农业的指引作用,还凸显了天象变化对社会生活的重要性。祭天仪式的背后,隐藏着古人对自然现象的敬畏与依赖。

农历节令的变化

另一历史案例是《黄帝内经》中提到的季节性调养之法。书中记载,随着天文现象的变化,古人会根据太阳的位置和昼夜长短来调整生活节律。尤其是六月初六这一天,太阳正当其位,意味着进入了气候最炎热的时期,这时要求人们作息适应季节变化,保持健康。古人通过这些方法,合理应对天文现象带来的环境变化,确保农业生产的顺利进行。

节令文化的复兴

进入现代,虽然农业的生产方式发生了巨大变化,但六月初六的传统习俗依然在一些地方保留下来,成为一种文化传承。例如,在一些地方,依然会举行“麦收节”,通过庆祝活动表达对自然与劳动的敬畏和感恩。这些传统习俗不仅仅是对古老农业文化的缅怀,更是对天文现象和自然节律的尊重。现代社会中,越来越多的人开始关注这种天文与文化的结合,许多节令活动开始融入新的文化创意,成为继承和创新的纽带。

随着人们对自然规律的认知加深,六月初六的节令和天文现象也得到了现代社会的重新认识和重视。无论是通过天文观测,还是通过传统节令的庆祝,这一节令展示了人类如何通过观察天象来与自然和谐相处,体现了人类文化与自然界深刻的联系。

起名大全

最近更新

- 2026年02月05日开业是好日子吗? 今日店铺开张适合吗?

- 2026年02月23日(农历正月初七)提车合不合适? 适合买新车吗?

- 女孩名字用瑕字:职场/学业寓意的强化技巧

- 2026年03月02日乔迁选的是良辰吉时吗? 乔迁吉日指南

- 2026年02月22日提车能算好日子吗 提新车是否合适宜?

- 想给滑姓男孩取个寓意深远的名字,求建议

- 实字男孩取名:属性属土/金等的大地/金属寓意解读

- 琪字取名男孩寓意:从字义看人生期许与祝福

- 2026年03月16日结婚合适吗? 今日办喜事好吗

- 五行锐字颠覆传统:揭秘性格塑造的全新视角

- 2026年03月01日(农历正月十三)乔迁吉利吗? 今日乔迁好吗

- 陈姓女孩取气宇轩昂的名字,有什么潇洒飘逸的?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气