探秘四月八日的农耕习俗与文化象征

四月八日是一个充满象征意义的日子,承载着农耕文化和天文变迁的深厚内涵。这个日期在古代被视为祭祀与农业活动的关键时刻,也是农民与自然和谐共生的象征。四月八日不仅与农耕习俗紧密相关,还与古代天文观测有着重要联系,至今影响着人们的日常生活和节令安排。

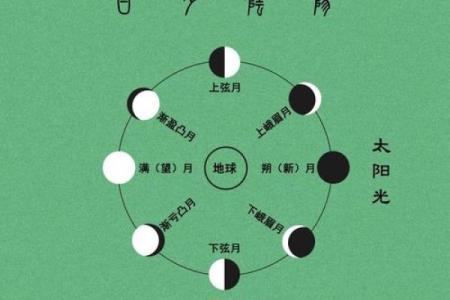

四月八日的天文背景

四月八日的农耕习俗与天文有着不可分割的关系。根据古代的历法计算,这一天通常接近春分后的第十五天,这时阳光逐渐强烈,气候回暖,为春耕提供了有利条件。在农历的岁时中,四月八日也常常标志着“谷雨”节气的临近,这一节气的到来意味着农田需要适时播种,气候与水源都在向农业提供生长所需的条件。因此,四月八日作为农耕时节的开端,在古代农民心中是极其重要的,象征着新一年的农业生产开始。

传统习俗与饮食活动

在四月八日这一特殊的日子里,各地有着丰富的传统习俗和庆祝活动,最具代表性的便是祭祀和饮食活动。古人认为,在这一天举行祭祀活动,不仅能祈求五谷丰登,还能感恩大自然的恩赐。许多地方的农民会在这一天举办祭天祭祖的仪式,尤其是在农村,祭祀的场面十分盛大,尤其注重选择吉时与吉地,以求风调雨顺。

在饮食方面,四月八日通常会有一系列象征丰收和吉祥的传统食品。最常见的食物包括“八宝饭”和“春饼”。八宝饭以其象征性的“八”字,代表着富贵和繁荣,而春饼则因其薄而韧的特点,寓意着生活的富足与悠长。这些传统食品不仅丰富了节令的文化,也体现了农耕社会对食物与土地的敬畏与感恩。

西汉时期的祭天仪式

西汉时期,四月八日的祭天仪式尤为隆重。汉武帝曾多次在这一时节举行盛大的祭天大典,以祈求国家安定、五谷丰登。通过《史记》中的记载,祭天活动往往伴随有丰盛的供品与特定的祭祀歌舞,表达对天神的敬仰与对自然力量的依赖。西汉的农民依赖四月八日这一天的天文变化来判断季节,祭祀活动因此成为了对农耕文明的尊重与继承。

唐代的春耕与祭祖活动

唐代的四月八日,也有着丰富的农耕与祭祖活动。唐代时期,农业的发展促使节令活动和祭祀礼仪逐渐与民间生活密切融合。在这一天,农村的农民会前往田间地头祭拜土地神,祭祀的物品通常包括鸡、猪等牲畜,旨在祈求土地丰饶。唐代的《大元大一统志》记载了许多地区四月八日的农事活动,强调了这一日的重要性。人们通过祭祖、祭天的方式,表达对先祖的敬仰,并祈求农业生产顺利。

四月八日的农耕文化在当代的体现

在现代,尽管社会发展和科技进步使得农业生产不再依赖于传统的节令和天文现象,但四月八日的农耕文化依然得以传承。在一些农耕文化保留较好的地区,尤其是在农村,四月八日的祭天与春耕活动依然保持着传统。尤其是在一些地方,农民会举行集体活动,开展春耕前的祈福仪式,虽然规模可能没有古代那么庞大,但其文化传承和意义却未曾改变。现代社会对这些传统的尊重和保护,成为了连接过去与未来的纽带。

四月八日作为农耕与天文文化的交织点,既是自然与人类和谐相处的象征,也代表了对土地、对自然神力的敬仰。时至今日,虽然农业生产方式发生了巨大变化,但这一日期所承载的文化象征与习俗依然在许多地方延续着,成为了人与自然之间不可或缺的联系。

起名大全

最近更新

- 五行误区大揭秘:原来这样改变五行反而更糟?

- 傈僳族的龙舟节:历史与水文化的深度融合

- 2026年03月09日结婚是黄道吉日吗? 今天办喜事是好日子吗?

- 物流五行误区大揭秘:颠覆传统,反而提升效率?

- 2026年02月19日搬家是上上吉时吗? 搬家入伙算不算好日子?

- 女孩用容字取名:属性平衡对命理的潜在影响

- 2026年03月08日是否适宜结婚? 今日办喜事能算好日子吗

- 纪姓取活泼灵动的名字,男孩名字有哪些灵秀动人的?

- 祥字男孩取名寓意:从历史典故看字义传承

- 2026年02月18日提车是黄道吉日吗? 今日提车买车吉利吗?

- 韦姓取优美动听的男孩名字,这些思路值得参考

- 姓鲍取气定神闲的名字,男孩名字怎样取更吉祥?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气