探寻春天的养生之道:如何利用季节调整饮食与作息

春天,万物复苏的季节,既是自然界的更新,也是人们调整身心、迎接新生的好时机。在这一季节里,人的生理和心理状态会受到气候和环境变化的影响。因此,利用春天的特点,调整饮食与作息,有助于提升健康和活力。

春季养生的农耕与天文起源

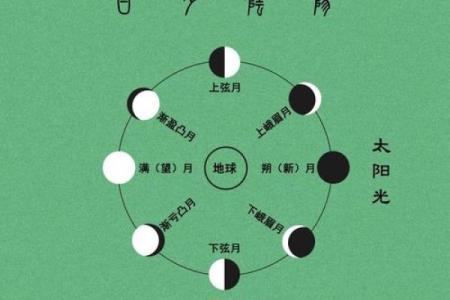

春天作为四季之一,历史上与农耕文明紧密相关。自古以来,农民依照天文规律安排播种、耕耘的节令,而春季的养生观念也深植于这一文化土壤之中。根据中国传统的天文历法,春分前后是太阳直射赤道,昼夜平衡的时刻,正是阳气开始上升、万物开始生长的关键时期。此时,人体的阳气也应该随之升发,因此养生需要强调“顺应天时,调节作息”。

农耕社会强调顺应季节变化进行作物的栽种,春季是播种的最佳时机。人们在这时,讲究起居作息的规律与饮食的清淡。在古代《黄帝内经》一书中提到,春天是生发的季节,强调养肝以顺应春天的气候变化。肝脏是与春天气候最为相关的脏腑,故此季节养生时,食物宜清淡,以增强肝气的舒展和疏通。

传统习俗中的春季饮食与活动

在传统习俗中,春天的饮食与活动尤为讲究。古人有“春捂秋冻”之说,春季要适时增减衣物,以免受寒邪侵扰。春季养生饮食上,注重食物的清新、温和与滋补。如春笋、春菜等新鲜时令蔬菜,不仅富含营养,也有助于增强体力和免疫力。此外,春季的食物应避免油腻,宜清淡以利肝脏排毒。

春天也是“踏青”好时光,古人喜欢在春季进行户外活动,呼吸新鲜空气,活动筋骨,增强身体抵抗力。特别是清明节前后的扫墓祭祖活动,既是文化传承,也有助于人们调节情绪,放松身心。

春季养生与《黄帝内经》

在《黄帝内经》中,春季被认为是养生的重要时节。《黄帝内经》明确指出,“春三月,此为发陈,气至温和,养生之道,当调和阴阳,疏通气血”。这段话强调了春天的养生要点——调和身体内外环境的阴阳,舒展身体气血。为了顺应春天的气候变化,《黄帝内经》建议应少食生冷,多食温和食物,早睡早起,保持充足的睡眠,帮助身体内阳气的恢复。

春天饮食中的“食疗”

唐代名医孙思邈在其著作《千金要方》中提到春季养生饮食的特点,他特别强调食物的“滋阴养阳”。孙思邈认为,春天正是“百草生长”之时,适宜食用一些清肝养肺的食材,如枸杞、红枣、绿豆、黄花菜等。此外,他还提到春季饮食要避开寒凉之物,如过于生冷的水果或过多的生菜,这会导致脾胃虚寒,从而影响消化和吸收。

春季养生的实践

随着社会的进步,现代人对春季养生的认识逐渐深入,但很多传统的养生方法仍然得到了延续和发扬。如今,人们依然注重春季养生的饮食调节,很多人会选择早晨喝一杯温开水,帮助身体排毒,促进新陈代谢。很多人也会选择春季进行户外运动,如晨跑、登山、骑行等活动,借此提升体质,增强免疫力。同时,现代人越来越注重心理的调节,尤其是在春季,保持愉快的心情和稳定的作息对养生至关重要。科学研究也表明,春季充足的阳光和适量的运动可以促进体内的“快乐荷尔蒙”分泌,进一步提升人的精神状态。

通过对春天的养生之道的理解,我们可以在现代生活中更加注重作息与饮食的调整,借助自然规律,保持健康和活力。

起名大全

最近更新

- 傈僳族的龙舟节:历史与水文化的深度融合

- 2026年03月09日结婚是黄道吉日吗? 今天办喜事是好日子吗?

- 物流五行误区大揭秘:颠覆传统,反而提升效率?

- 2026年02月19日搬家是上上吉时吗? 搬家入伙算不算好日子?

- 女孩用容字取名:属性平衡对命理的潜在影响

- 2026年03月08日是否适宜结婚? 今日办喜事能算好日子吗

- 纪姓取活泼灵动的名字,男孩名字有哪些灵秀动人的?

- 祥字男孩取名寓意:从历史典故看字义传承

- 2026年02月18日提车是黄道吉日吗? 今日提车买车吉利吗?

- 韦姓取优美动听的男孩名字,这些思路值得参考

- 姓鲍取气定神闲的名字,男孩名字怎样取更吉祥?

- 姓金有什么冷门独特的男孩名字?求取名灵感

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气