重阳节:登高望远与秋季养生的完美结合

重阳节是中国传统节日之一,历史悠久,意义深远。每年农历九月初九,人们会登高望远、祭祖祈福,寓意着避邪祈安、健身养生。这个节日不仅承载着深厚的文化内涵,也与秋季的养生理念紧密相连。本文将结合传统习俗、典籍以及历史案例,分析重阳节的起源与发展,并探讨其在现代社会的传承。

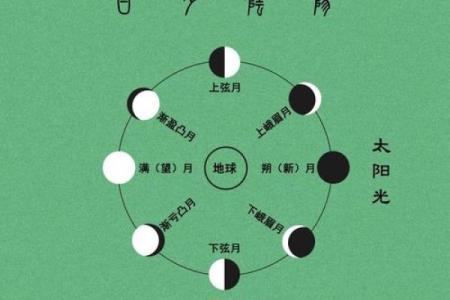

重阳节的起源:农耕与天文的结合

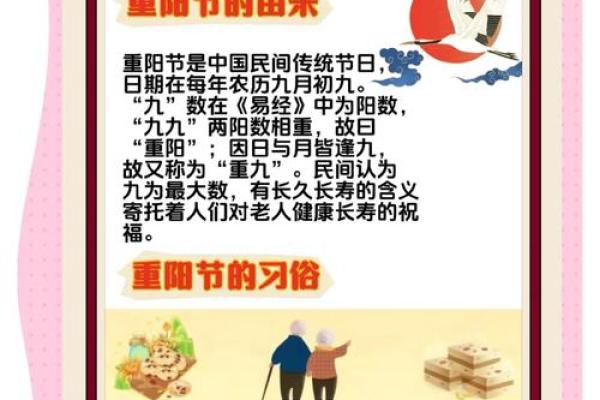

重阳节的起源可追溯至农耕时代与天文知识的结合。农耕文化对中国传统节日有着深刻的影响。九月初九,正是秋收季节,气候干燥,农民需要通过各类节庆活动来调整身体和精神状态,预防疾病。在天文方面,九月初九与“重九”数理有密切关系。传统天文学认为,数字“九”属阳,两个“九”重叠形成“重阳”,意味着阳气最为旺盛,也是大自然的“节气转折点”。此时正是人们强化身体、调养气血的好时机。

传统习俗:饮食与活动的文化体现

在重阳节的传统习俗中,最具代表性的活动之一便是登高望远。这一习俗的起源与中国古代的天文思想以及对自然界的敬畏息息相关。登高是为了迎接季节的变化,驱赶秋季的邪气,同时也是对祖先的敬仰与纪念。古人认为,站得越高,视野越广,能够让身体与自然的力量更加和谐。随着习俗的发展,登高逐渐成为一种家庭聚会的方式,人们一起登山、赏景,享受天伦之乐。

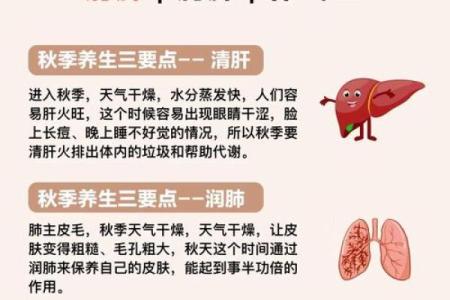

除此之外,重阳节的饮食也有独特的讲究。例如,吃重阳糕就是这一传统节日的必备项目。重阳糕采用米粉、桂花、枸杞等食材,既符合秋季养生的需要,又能增进食欲,增强体质。在中医养生理论中,秋季是养肺、润燥的好时节,而重阳糕中的桂花和枸杞则具有润肺、增强免疫力的作用,完美契合秋季养生的理念。

唐代重阳节的文化传承

唐代的重阳节可谓是历代最为盛大的节日之一。唐代诗人王维曾在《九月九日忆山东兄弟》中表达了他对重阳节的深情,他的诗句“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲”传达了在节日中,尤其是在重阳节这样的传统节日里,亲人间的思念愈发浓厚。在当时,登高望远已经成为人们的固定活动,唐代帝王还会在此时举行大型的祭祀活动,祈求风调雨顺、国泰民安。可以说,重阳节在唐代已经深深扎根于民众的生活和文化当中。

宋代重阳节的广泛普及

到了宋代,重阳节的传统习俗开始进一步普及并深化。宋代的重阳节不仅延续了唐代的登高望远,还出现了更多的与节日相关的社会活动。宋代的文人雅士在重阳节期间举行诗文会,交流文艺创作,提升了节日的文化氛围。同时,宋代的医药学也开始注重季节养生,重阳节成为了一种全民的健康保健节日,民众通过食用重阳糕、饮菊花酒、食枸杞等方式,调理身体,增强免疫力。

重阳节在当代社会的意义

现代社会的重阳节,虽然已经不再像古代那样举行盛大的祭祀和登高活动,但其文化内涵依然深刻。在现代,重阳节更注重老年人的健康和福祉,成为了“敬老节”。各地会举办一系列敬老活动,送温暖、送关爱,倡导尊老爱老的社会风尚。同时,随着现代人对健康生活的重视,重阳节也成为了推广秋季养生的一个重要节点,许多养生讲座、健康活动、传统文化活动等在这个节日里举办,成为了提升全民健康意识和文化认同感的重要平台。

通过这些历史与现代的结合,重阳节不仅延续了它的传统习俗,还在新时代焕发出新的生命力。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气