春天的气息与农耕:走进三月,了解传统农事节令

农耕与三月的节令

三月,是春回大地、万物复苏的时节,也是农耕活动逐渐步入正轨的时刻。自古以来,农民便根据天文变化和季节特点来安排农事,确保农作物的生长与收成。在中国传统文化中,三月不仅是农忙的开始,也融入了深厚的节令文化与习俗。让我们一起走进三月,了解与农耕相关的传统节令。

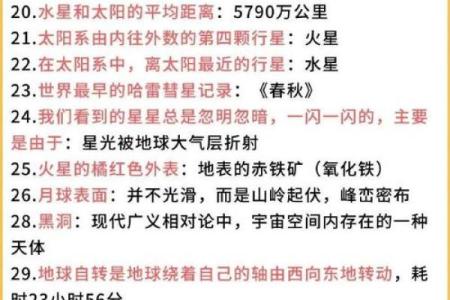

三月节令的天文起源

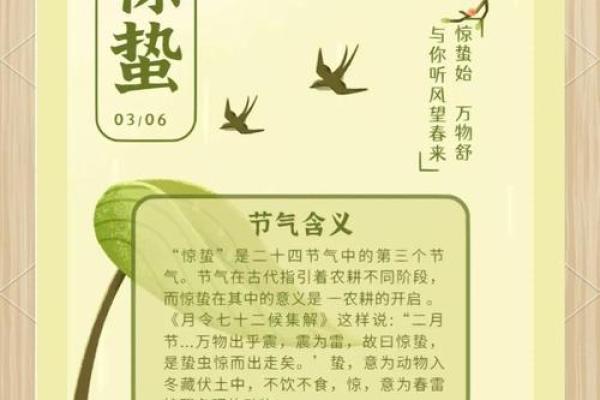

三月节令的安排与天文变化息息相关。中国古代的农历与太阳的运行周期紧密结合,尤其是二十四节气的设定,帮助农民根据不同季节调整农事活动。三月是春季的核心月份,而在二十四节气中,立春与春分的出现标志着春天的真正到来。

立春是春季的第一个节气,通常在公历2月3日至5日之间。立春的到来,意味着气温逐渐回升,万物开始萌发,农民需要开始忙碌的农耕工作。而春分则是在3月20日左右,此时昼夜平分,气候宜人,适合播种与耕作。因此,三月对于农民而言,是一个需要准备和落实春耕计划的重要时期。

传统习俗:饮食与活动的结合

在三月,许多传统习俗都与农耕活动紧密相关。例如,立春节气时,中国一些地方有吃春饼的习惯,寓意着迎接春天的到来,也象征着“春耕春播”的开始。春饼的制作通常简单,讲究使用新鲜的食材,这与春天万物更新的主题相契合。农民也会在春天的到来时举行祭祀活动,祈求风调雨顺、五谷丰登。

此外,春天的祭祀活动中还包括拜祭土地神和祖先,感谢先人对农业文明的贡献,并祈求丰收。例如,许多地区的农民会在立春前后举行“春祭”,通过这些仪式向天地表达敬畏与感恩之情。通过这些习俗,农民与大自然保持了密切的联系,确保了农业的顺利开展。

历史案例:春耕与农事节令

历史上有很多与三月农耕活动相关的故事,下面选取两个代表性的案例,来讲述三月节令的文化渊源。

第一个历史案例来自于《诗经》中的《小雅·谷风》篇。该诗歌描述了春季播种的场景,并赞美了农耕带来的丰收。《诗经》中的这首诗,生动地反映了古代农民对于春天播种的期盼与对丰收的祈愿。通过这首诗,我们可以看到,古代农耕社会对三月节令的重视和他们的农事安排紧密相连。

另一个案例则来自于唐代的农耕实践。《元和志》中记载,唐代农民在春天会特别注重土地的翻耕和施肥,为的是确保接下来的播种季节顺利进行。三月的春分是农耕的关键时期,农民通常会选择在此时进行土地整理和播种。因此,唐代的农耕不仅依赖天文气候,还包含了严格的节令指导。

三月节令的延续

时至今日,三月的节令和农耕文化并没有随着时代的发展而消失,反而在现代社会中找到了新的传承方式。例如,现在一些农场和生态农业企业仍然遵循传统的农耕节令,结合现代农业科技进行合理安排。春分时节,他们会根据气象数据和土壤状态来精确规划播种时间,确保作物能够在最适宜的时节生长。

在一些农村地区,三月的祭祀活动也在继续举行。虽然现代生活节奏较快,但许多地方的农民仍然会保留春祭的传统,以表达对自然的敬畏和对丰收的期待。同时,春天的饮食习惯,如春饼、春汤等,也成为人们日常生活的一部分,形成了一种独特的文化符号。

从古至今,三月的农耕节令和习俗在不断变化中得以传承。这些传统不仅为农民提供了种植的指导,也为社会带来了浓厚的文化气息。

起名大全

最近更新

- 反而,你越不信黄智勇命理,命运越会出奇制胜

- 2026年02月05日开业是好日子吗? 今日店铺开张适合吗?

- 2026年02月23日(农历正月初七)提车合不合适? 适合买新车吗?

- 女孩名字用瑕字:职场/学业寓意的强化技巧

- 2026年03月02日乔迁选的是良辰吉时吗? 乔迁吉日指南

- 2026年02月22日提车能算好日子吗 提新车是否合适宜?

- 想给滑姓男孩取个寓意深远的名字,求建议

- 实字男孩取名:属性属土/金等的大地/金属寓意解读

- 琪字取名男孩寓意:从字义看人生期许与祝福

- 2026年03月16日结婚合适吗? 今日办喜事好吗

- 五行锐字颠覆传统:揭秘性格塑造的全新视角

- 2026年03月01日(农历正月十三)乔迁吉利吗? 今日乔迁好吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气