从农耕文明看消费者权益的历史根源

在古代社会,农业是人类生存与发展的基础,它不仅提供了生产力的保障,也影响了社会结构的形成与文化的传承。消费者权益的观念,可以追溯到农耕文明的起源和传统习俗之中。在这些早期社会中,人们的生活与自然环境密切相关,社会规范和伦理观念往往与农业活动紧密结合,这些因素塑造了消费者权益的早期形态。

农耕文明中的起源

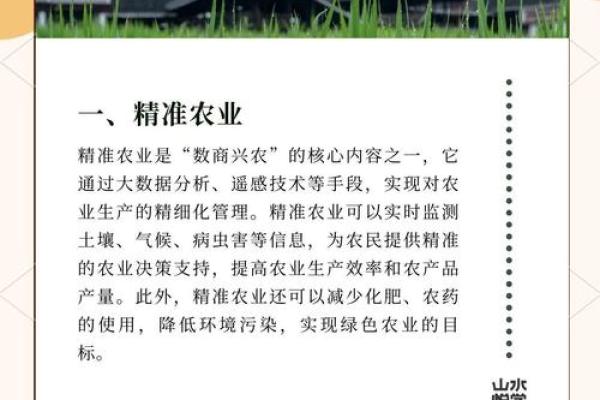

农业社会的产生,使得人类在生产和消费中逐渐建立了基本的权益观念。在农耕社会中,土地和劳动是主要的生产要素,生产者和消费者之间的关系逐渐显现出一些初步的权益保障形式。比如,农田的分配不仅关乎土地的所有权,还关乎每个农民的生存与尊严。在一些早期的农业社会中,土地的分配和作物的收成常常通过宗教或天文活动来确定,这种通过“天命”来进行分配的方式,实际上是一种最早的权益保障思想。

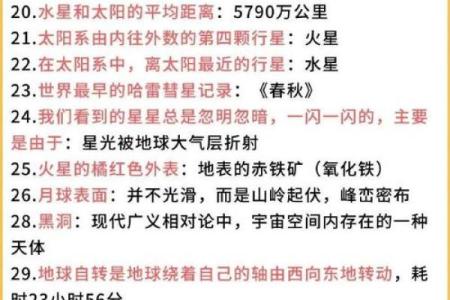

比如,古代中国的天文活动和农业密切相关,天象变化不仅预示着季节的变化,也影响着农业的收成。天文学家的预言或占卜结果有时会被用来决定耕种的时机,这种“天意”在某种程度上也表达了社会对于农民利益的关注。古代的农民通过对天文现象的解读,能够预测天灾和丰收,避免资源的浪费,某种意义上,这也是对农业消费者——即农民权益的一种保护。

传统习俗中的消费者权益

农业社会的传统习俗中,饮食和活动往往直接关系到人们的生活质量,因此在这些方面的习惯与规范,往往体现了对消费者权益的尊重。以古代中国的节令饮食为例,节令饮食的安排不仅关注季节性食材的供应,也在一定程度上反映了对食物生产和分配的公平性保障。春夏秋冬四季的不同食材不仅满足了人们的基本生存需求,也体现了对自然资源的合理利用和尊重。

此外,古人往往将节令活动与农业生产周期结合,这些节令活动不仅是一种娱乐方式,更是对农民的一种社会性保障。例如,农忙之后的“丰收祭”或农耕节庆,不仅有宗教性质,也包含了对农民辛勤劳作的肯定与尊重。在这些活动中,消费者的权益通过社会习俗得到了某种形式的保障,所有人都共同分享生产成果,互相帮助,以促进社会的和谐发展。

现代传承中的消费者权益

随着社会的发展和变革,消费者权益的观念逐渐从农耕社会转化为现代社会的法律和社会制度。尽管现代社会中,农业已经不再是主要的生产方式,但从农耕社会传承下来的消费者权益保护观念,依然在现代社会中得到了体现。例如,现代消费者权益保护法的出台和实施,正是源于古代社会对资源分配公平和消费者权益的关注。

现代社会通过法律的方式保护消费者权益,虽然形式和手段与古代社会有所不同,但精神内涵相似——保障消费者在生产和消费中的基本权益。无论是商品的质量保障,还是服务中的公平交易,现代消费者权益的保护,都可以看作是古代农业社会对人类生存和公平理念的延续与发展。通过这种传承,社会能够更好地实现资源的公平分配和社会的可持续发展。

消费者权益的历史根源深深扎根于古代农业社会的土地、劳动和资源分配之中。从农耕文明的起源,到传统习俗中的节令饮食,再到现代社会的法律保障,消费者权益的观念经历了漫长的发展与传承。它们不仅是生产方式的产物,更是社会伦理与公平观念的体现,至今依然影响着我们的生活方式与社会制度。

起名大全

最近更新

- 2026年02月26日(农历正月初十)是否符合提车吉日? 提车买车是好日子吗?

- 2026年03月05日装修是良辰吉时吗? 今日装潢房子算不算好日子?

- 姓湛有什么温婉大气的女孩名字?实用取名方案

- 2026年03月04日能否作为乔迁黄道吉日? 今日乔迁入宅是好日子吗?

- 2026年02月25日(农历正月初九)提车合适吗? 今天提新车怎么样?

- 2026年03月04日(农历正月十六)装修能算好日子吗 今天装潢房子行不行

- 五行格局揭秘:缺木男孩的神秘性格解析,如何改变命运?

- 华字男孩名字:字形复杂度过高的适配性分析

- 卫姓女孩细腻温柔的名字,冷门但惊艳的有哪些?

- 女孩用趣字取名:五行属什么?禁忌与吉祥指南

- 八字命理暗藏玄机,破解命运的神秘力量

- 水姓男孩大气恢弘的名字,这些名字寓意超棒

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气