习俗传承中的节日祝福,凝聚千年文化的力量

在中国的传统节日中,节日祝福作为一种文化象征,不仅承载着人们的美好祝愿,也传递着千百年来的文化智慧和生活哲理。每个节日都有其独特的起源与传统习俗,这些习俗既与农耕文明紧密相关,又与天文现象紧密相连,它们通过代代相传,成为中华文化的重要组成部分。不同的节日通过特定的活动与饮食,展示着人们对自然、生命与和谐的崇敬。通过两个历史案例与现代传承,我们可以更深入地理解节日祝福如何凝聚文化的力量。

农耕文明与节日的起源

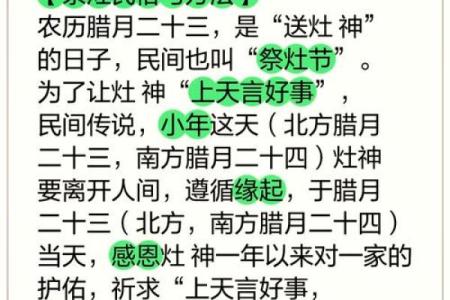

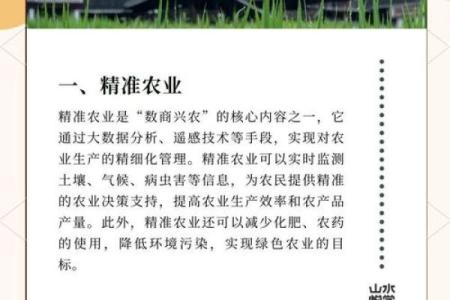

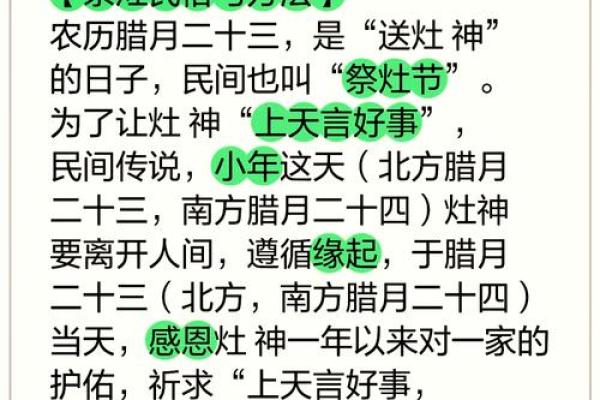

中国传统节日的很多起源,都可以追溯到农耕社会的生产活动。比如春节,作为农历新年的重要节日,不仅是中国人民庆祝新一年度的开始,还与农耕的周期性变化密切相关。春节的时间选择上,恰恰位于冬季与春季的交替时期,这个时期是农田休整与耕种前的空档期。在此期间,农民需要庆祝丰收并祈求来年丰收。春节的节日祝福也源自于这一时期的祈福仪式,祝愿来年五谷丰登、风调雨顺。

中国古代的《礼记》一书中曾提到:“春秋冬夏,天命之常”,强调了天命与季节的关系。因此,春节不仅仅是个人或家庭的节日,也是与自然、天命密切联系的节日。人们通过祭祀祖先、放鞭炮等活动,祈求新一年中的一切顺利,传达着敬畏自然、尊崇祖先的情感。

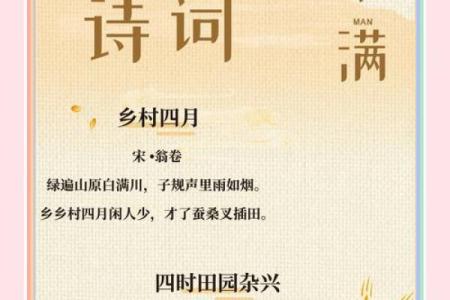

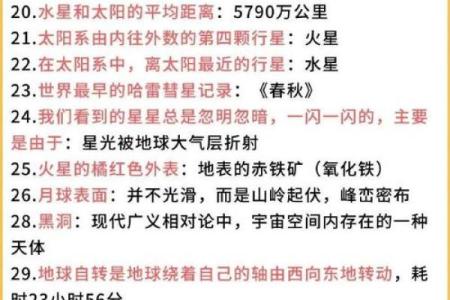

天文现象与节日的联系

与春节类似,另一个具有丰富历史内涵的节日便是端午节。端午节的起源与天文现象有着密不可分的联系,特别是与夏至时节的太阳升起密切相关。端午节通常在每年农历五月初五这一天庆祝,正是夏季的开始。在古代,五月五日是人们认为气候最为炎热的时节,尤其是这个时候疾病、邪气的传播较为严重。古人为了驱邪避毒,往往会举行一些特殊的仪式。

在《山海经》中有记载,端午节的庆祝活动不仅包含了纪念历史人物的意义,还体现了与自然气候变化之间的互动。人们通过悬艾草、喝雄黄酒、包粽子等活动,借助这些具有避邪作用的物品和饮食,来驱逐不吉之气,保全身心的健康。这些习俗至今仍在中国及海外的华人社区中广泛传承,承载着对自然界变化的理解与应对策略。

现代传承中的节日祝福

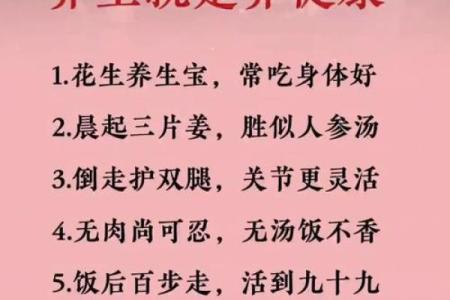

随着社会的发展与时代的变迁,传统节日的庆祝方式也在发生变化,但节日中的祝福却始终未曾改变。尤其是春节,现代社会中的人们依然会通过电话、短信、微信等现代通讯工具,传递祝福,表达自己对亲朋好友的祝愿。无论是“恭喜发财”,还是“身体健康”,这些节日祝福依然承载着几千年来中国人对美好生活的向往与追求。

在这一过程中,随着社会的发展,人们对节日的理解逐渐扩展,祝福的内容也更加丰富,除了传统的健康、财运外,也加入了对家庭和睦、事业顺利等更多方面的期盼。这种现代的传承不仅延续了古老的文化,还融入了新的社会背景与人们的生活需求。在现代社会中,节日祝福已不仅仅是形式上的问候,它已经成为一种情感的纽带,将人们的心与心紧密相连,成为人与人之间传递关爱与温暖的重要方式。

通过历史的积淀与现代的创新,节日祝福在习俗的传承中得以延续,凝聚着千年文化的力量。在古代,它是人们对自然与天命的敬畏,今天,它依然是人们与亲友之间温情互动的纽带。每一份节日祝福,都不仅仅是一句简单的问候,它承载着深厚的文化底蕴与岁月的智慧。

起名大全

最近更新

- 男孩取名选圻字好吗?五行属性与寓意匹配度分析

- 2026年02月27日提车合不合适? 今日提车买车有没有问题?

- 吉姓含蓄婉约的女孩名字,怎么起才能脱颖而出?

- 2026年02月26日(农历正月初十)是否符合提车吉日? 提车买车是好日子吗?

- 2026年03月05日装修是良辰吉时吗? 今日装潢房子算不算好日子?

- 姓湛有什么温婉大气的女孩名字?实用取名方案

- 2026年03月04日能否作为乔迁黄道吉日? 今日乔迁入宅是好日子吗?

- 2026年02月25日(农历正月初九)提车合适吗? 今天提新车怎么样?

- 2026年03月04日(农历正月十六)装修能算好日子吗 今天装潢房子行不行

- 五行格局揭秘:缺木男孩的神秘性格解析,如何改变命运?

- 华字男孩名字:字形复杂度过高的适配性分析

- 卫姓女孩细腻温柔的名字,冷门但惊艳的有哪些?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气