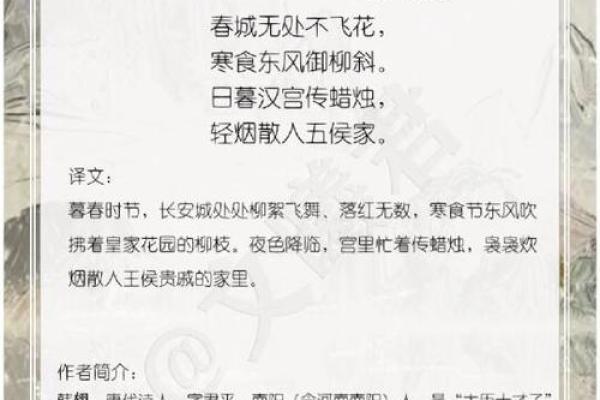

寒食节:节令与习俗中的清明前夕

寒食节是中国传统节日之一,通常在清明前夕庆祝。这个节日的历史悠久,与中国古代农耕文化和天文历法有着密切的联系。寒食节的起源和习俗,至今仍然影响着许多地区的文化活动。在清明前夕的这一时刻,人们通过各式各样的方式纪念先人、祈求丰收,并感受大自然的变迁。

寒食节的起源

寒食节的起源可以追溯到古代的农耕社会,尤其与祭祖和农业生产息息相关。早在春秋战国时期,寒食节就开始出现。据史书记载,寒食节最初与春天的祭祀活动密切相关,目的是为了纪念古代的忠臣介子推。据说,介子推为了保全自己的忠诚,选择在寒冷的冬季里熄火自焚,而人们为了纪念他,便规定每年的清明前夕不生火,只食用冷食,这便是寒食节的习俗之一。

从天文角度看,寒食节正好处在春分之后,气温逐渐回升,但早晚依然寒冷,给农民带来了农作物的特殊挑战。因此,寒食节的庆祝活动,也与农耕文化的节令密切相关,古人通过这一节日进行农业祈福,祈求五谷丰登、风调雨顺。

传统习俗:饮食与活动

寒食节的传统习俗繁多,其中最为人熟知的便是禁火冷食。古人认为,寒食节的禁火是对介子推忠诚的纪念,也是表达对先人敬意的一种方式。因此,在这一天,家家户户都会提前准备好各种冷食,通常包括冷饼、冷面、腌制食品等。这些食品不仅符合节令,也寓意着节俭和尊重。

在寒食节的活动中,还有一种非常独特的习俗——扫墓祭祖。与清明节的扫墓活动有所不同,寒食节的扫墓活动更加强调纪念先人,传递忠诚与敬意。家族成员会在寒食节这一天前往祖先的墓地,祭拜先人,表达自己对先人的怀念和敬仰之情。

此外,寒食节期间,各地还有不同的民间娱乐活动。如放风筝、踢毽子、放鞭炮等,既增添了节日的欢乐氛围,也有着驱邪避害、保佑平安的寓意。特别是在一些地方,寒食节的风筝活动被认为是“送寒气”,通过放飞风筝,寄托着人们对自然变化的期许和祝愿。

历史案例:介子推的忠诚与寒食节的起源

寒食节最具历史意义的案例莫过于介子推的忠诚故事。介子推是春秋时期晋国的忠臣,他曾随晋景公征战,忠心耿耿,始终未曾背叛。然而,在晋景公即位后,他为回报介子推的忠诚,欲将其封为高官,但介子推拒绝了这些荣誉,只愿守志耕读。然而,晋景公却因功臣的疏远心生疑虑,最终下令驱逐介子推。面对误解,介子推选择在寒冷的冬天里自焚以表达忠诚。为了纪念介子推的忠诚,后人便在每年的寒食节禁火冷食,传承了这一传统。

寒食节的文化延续

尽管现代社会的生活方式与古代有着巨大的变化,寒食节的传统习俗在一些地区仍然得以传承。在当代,寒食节已经不仅仅是一个祭祀活动,更是一个凝聚家族情感、传递文化的时刻。在一些地方,寒食节不仅仅局限于传统的祭祖活动,更多的是成为了家庭团聚的时刻,许多年轻人会回到家中,与长辈一起度过这一传统节日。此外,许多地方的寒食节活动也融入了现代的文化元素,如举办文化节、诗歌朗诵、民俗展览等,既保留了传统特色,又符合现代人的审美需求。

寒食节不仅是一种节令的传承,更是中华文化对祖先的尊敬和对自然的敬畏的体现。在现代社会,这些传统习俗依然为人们提供了精神寄托,提醒我们珍惜先人的智慧,传承和弘扬中华文化的精髓。

起名大全

最近更新

- 水姓才华横溢的男孩名字,好听又有寓意的有哪些?

- 八字命理的深层玄机,改变命运的关键所在

- 2026年03月02日提车避凶了没? 今日买新车好吗

- 2026年03月12日动土是好日子吗? 今日动土建房合适吗?

- 想给管姓宝宝起气宇轩昂的名字,男孩名字怎么选?

- 姓车叫什么甜美可爱的名字好?女孩名字灵感合集

- 2026年02月09日开业是否合时宜? 开张吉日指南

- 2026年03月15日(农历正月廿七)安门合适吗? 安装入户门能行吗

- 日如何融入现代生活

- 2026年03月14日(农历正月廿六)这日子安门是否黄道吉日? 安装大门合不合适?

- 2026年02月08日开业符不符合黄道吉日 开业黄道吉日查询

- 美国总统日:从乔治·华盛顿到现代的节日意义

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气