节日表大全图片:每个节气背后的天文与农耕故事

二十四节气是中华文化中的宝贵遗产,它不仅与农耕生产紧密相连,还与天文现象息息相关。每个节气的背后都有着丰富的故事,涵盖了从天文观测到农耕实践的深刻内涵。通过解析这些节气的起源与传统习俗,我们可以更好地理解古人如何通过天文与自然规律安排生产与生活。

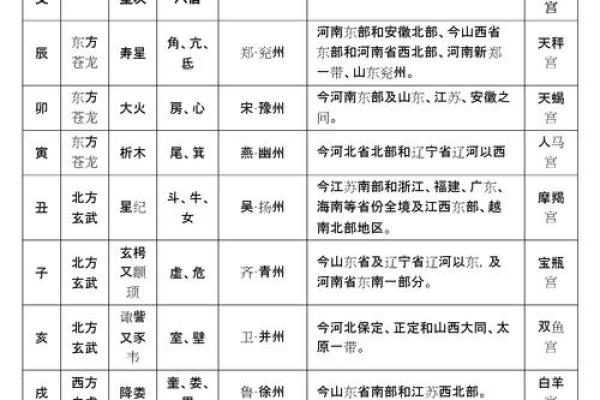

节气与天文:天体运转的指引

二十四节气的起源,首先与天文的观察密切相关。中国古代天文学家通过对天体运行的长期观察,发现了太阳在黄道上逐渐移动的规律,并将一年分为24个节气。每个节气的时间点,通常与太阳的角度变化相对应,从而形成了具有天文意义的节气体系。例如,“春分”节气正值太阳直射赤道,昼夜平分,标志着春季的中期。而“冬至”则是太阳最远离地球赤道的时刻,白天最短,夜晚最长,象征着寒冷的冬季。

古人通过这些天文现象来安排农耕,确保农田能够按照最佳的时机进行耕作和收获。可以说,二十四节气的建立不仅仅是为了记录天体运行的规律,更是为了帮助农业生产做出科学的安排。

农耕与节气:顺应自然的智慧

节气与农耕密不可分。中国的农耕文化强调顺应天时地利,节气正是对自然变化的精准把握。每一个节气的到来,都是农民的生产行动指南。例如,“谷雨”节气标志着春季的最后一个节气,农民通常会在这一时节进行播种,确保作物的成长。此时,雨水增多,温度适宜,正是农作物生长的黄金时段。

古人不仅依赖节气指导农业生产,还形成了与节气相关的丰富习俗和节令活动。如“立秋”节气的到来,民间有“吃秋”习俗,农民会在这个时节食用丰收的食物,以庆祝夏季的结束和秋季的到来。通过这些活动,不仅表达了对自然的敬畏,还强化了节令的文化意义。

传统案例:农耕与节气的结合

一个典型的历史案例是《农书》中的“立春”节气。此时,天气回暖,气候渐适宜耕种,农民通常会举行“祭春”仪式,祈求新的一年丰收。这个习俗不仅具有天文背景,也融入了农耕的需求。立春后的“春耕”是农事中的重头戏,每年都伴随着祭祀、劳作和丰收的期待。

另一个例子是《礼记》中的“冬至”节气。在古代,冬至不仅是天文学上最重要的时刻,它也象征着人们对冬季严寒的准备。冬至过后,气温会逐渐回升,古人通过祭天、吃饺子等活动来祈求来年温暖的气候。冬至时,家庭团聚,节令食品如饺子成为必不可少的一部分,体现了节气与民众日常生活的紧密联系。

节气在当代的影响

如今,二十四节气仍然深深影响着中国的农业和文化生活。现代社会虽然科技发达,但人们依然依照节气来指导农业生产,尤其在一些农村地区,传统的耕作方式仍然在使用。以“清明”节气为例,尽管现代农业已经高度机械化,但农民依然根据清明时节的气候特点进行农田管理,保证作物的健康生长。

此外,随着节气文化的复兴,节气所承载的文化意义也被越来越多的人所重视。很多城市中,节气活动成为了人们了解传统文化、享受美食的时机。通过这些活动,二十四节气不仅仅是农耕的指导,更成为了现代人生活中一份温暖的文化传承。

二十四节气作为古代天文学和农耕智慧的结晶,至今仍在现代社会中焕发光彩。它不仅是中国文化的象征,更是人与自然和谐相处的智慧体现。

起名大全

最近更新

- 今天适合安装柱子吗 2025年9月9日安装柱子是否适宜

- 今天适合到岗任职吗 2025年9月9日当天可不可以到岗任职

- 今天适合结婚登记吗 2025年9月9日今天结婚登记宜不宜

- 今天适合坟墓迁移吗 2025年9月9日坟墓迁移是不是黄道吉日

- 今天适合开业宴吗 2025年9月9日开业宴是不是黄道吉日

- 今日是搬进新房吉日吗 2025年9月9日搬进新房是不是黄道吉日

- 今天适合进新房吗 2025年9月9日进新房好吗

- 今天适合回归山林吗 2025年9月9日回归山林是不是好日子

- 今天适合建造船只吗 2025年9月9日今天建造船只宜不宜

- 今天适合就医吗 2025年9月9日就医是不是最合适的日子

- 今天适合安放柱基吗 2025年9月9日安放柱基是不是适合的好日子

- 今天适合开业吗 2025年9月9日开业吉日吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气