春节诗意与农耕文化的美丽交织

春节,是中国最具代表性的传统节日之一,深深植根于中国农耕文明的沃土之中。它不仅仅是一个家庭团聚、享受美食的时刻,更承载着丰富的历史与文化内涵。春节的起源、传统习俗以及现代的传承,都是从农耕文化和天文现象中汲取灵感,逐渐演变而成。

农耕文化与天文的起源

春节的起源与中国古代的农耕文化密切相关。在远古时期,农民依赖自然的规律来安排耕作与收获。春天,象征着新生命的开始,是农业周期中最重要的时刻。古人通过观察天文现象,确定一年四季的分界点,二十四节气就是这种智慧的体现。春节正处于农历年的起始时刻,标志着冬去春来,预示着一年的丰收与希望。

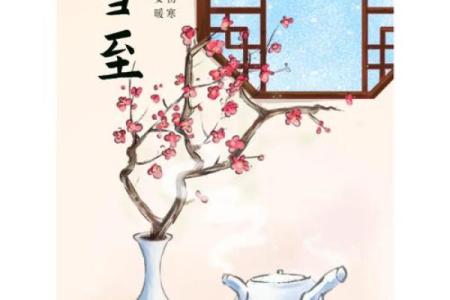

天文学上的“冬至”是春节前后的关键天象,它标志着白昼开始渐长,夜晚逐渐缩短。这一自然现象给予了古人一种深刻的时间感知,而春节便是冬至之后的第一个重要节日。因此,春节不仅是农耕周期的一部分,也与天文的变化密切相关。

传统习俗中的饮食与活动

春节期间的传统习俗,包含了许多与农耕文化相关的元素,特别是在饮食和活动方面。每年春节,人们都会准备丰盛的年夜饭,食物中往往有象征意义。例如,饺子被认为是团圆与财富的象征,寓意着新的一年里家庭团聚,财运亨通。年糕则象征着“年年高”,寓意着生活逐年进步,步步高升。

此外,春节还有许多具有浓厚农耕色彩的活动。舞龙舞狮、放鞭炮、贴春联等活动,背后都有对农田和自然神灵的崇拜与祈愿。农民通过这些活动表达对丰收的期待,也传递着对祖先的敬畏与感恩。每一项活动,都凝聚着人与自然、人与人之间深厚的情感纽带。

历史案例:古人如何庆祝春节

在中国的历史中,有许多关于春节的记载,展示了古人如何将农耕文化与节令相结合。一个典型的例子是《礼记》中的记载,书中提到春节时“百官奉命祭天,祭祖”,这种仪式不仅仅是宗教性活动,更多的是农业社会对天地自然的敬畏。古代农民通过祭天祈求丰收,也表现出对自然周期的依赖与尊重。

另一个历史案例可以追溯到唐代。当时,春节的庆祝活动已经开始融入了丰富的文人气息,不仅有舞狮、放鞭炮等传统习俗,还增添了如赏灯、游艺等文化活动。这种转变,表明了春节作为农耕文化的一部分,随着社会的发展与变迁,逐渐形成了多元化的庆祝方式。

春节的延续与创新

进入现代,春节依然是中国人最重要的节日之一,并且得到了良好的传承和创新。在传承方面,人们依旧保持着吃年夜饭、放鞭炮、贴春联等习俗,而在创新方面,春节的庆祝活动逐渐融入了现代社会的元素。例如,现代都市中的春节庙会已经不仅限于传统的舞龙舞狮,还加入了各种艺术表演和娱乐活动。人们在享受传统节日的同时,也加入了现代科技的元素,如通过视频通话与远方亲人团聚,或是通过社交媒体分享节日的喜悦。

同时,随着中国经济的全球化,春节文化也被推广到世界各地,成为了全球华人文化认同的重要标志。每年春节期间,世界各地的华人社区都会举行各种庆祝活动,展示中国的传统艺术、饮食和文化,进一步巩固了春节作为中华文化象征的地位。

春节的庆祝方式,随着时代的变化在不断演进,但无论是历史中的盛大仪式,还是现代社会的家庭团聚,它始终未曾脱离过农耕文化的根基,展现出传统与现代的美丽交织。

起名大全

最近更新

- 今天适合安装设备吗 2025年9月16日是适合安装设备的吉日吗

- 今天适合举行冠礼吗 2025年9月16日举行冠礼是吉日吗

- 今天适合凿井取水吗 2025年9月16日凿井取水当天可不可以

- 今天适合回门宴吗 2025年9月16日回门宴好吗

- 今天适合修建堤坝吗 2025年9月16日是适合见修建堤坝的吉日吗

- 今天适合剪头发吗 2025年9月16日是不是黄道吉日剪头发

- 今天适合办寿宴吗 2025年9月16日办寿宴日子好吗

- 今天适合会见亲友吗 2025年9月16日会见亲友当日有没有讲究

- 今天适合安装房梁吗 2025年9月16日安装房梁是不是好日子

- 今天适合建桥梁吗 2025年9月16日建桥梁好吗

- 今天适合制作房梁吗 2025年9月16日制作房梁当天可不可以

- 今天适合安装床铺吗 2025年9月16日是不是安装床铺的好日子

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气