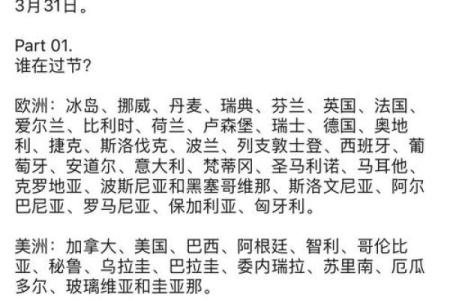

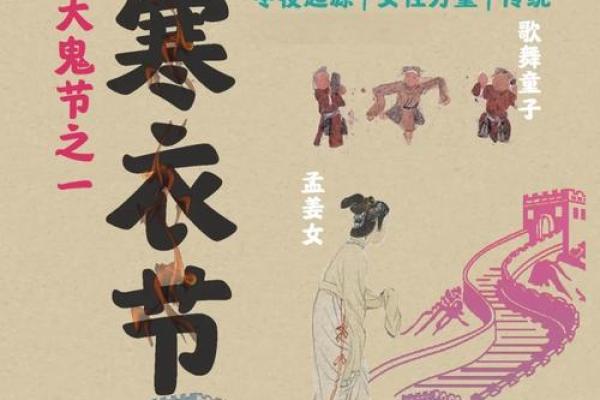

寒衣节的起源与农耕文化的紧密联系

寒衣节,又叫“祭寒节”,是中国传统节日之一,通常在每年农历十月的节气交替时节举行。这个节日的起源与农耕文化和天文现象有着深刻的联系,反映了古人对自然界变化的敏感与对生命循环的敬畏。

起源的农耕与天文背景

寒衣节的起源,深受农耕文化和天文的影响。在古代,农业社会对气候变化尤为敏感,冬季即将来临时,农田里的农作物大多收割完毕,人们开始为即将到来的寒冷季节做准备。而寒衣节的举办,正是为了祭祀先人,表达对自然的敬畏之情,同时也希望借此祈求来年的丰收。

从天文的角度来看,寒衣节的时间与二十四节气中的“霜降”紧密相连。霜降标志着气温开始急剧下降,寒冷天气的到来也提醒人们要为寒冷的冬季做准备。此时,农民需要开始储备冬季的粮食、衣物和生活必需品,以应对即将到来的严寒。寒衣节便是根据这一天文现象设立的,它是对季节转换和天象变化的响应。

传统习俗中的饮食与活动

在寒衣节期间,人们的传统习俗丰富多彩,主要围绕着祭祀和祈福展开。祭寒的核心习俗是祭祀祖先和逝去亲人,许多人会准备丰富的祭品,如水果、糕点、酒水等,供奉在祖先的牌位前,表达对已故亲人的怀念与敬意。同时,寒衣节也包含了送寒衣的习俗,即为亲人、祖先准备寒冷季节中所需的衣物,象征着温暖与保护。

在饮食上,寒衣节的传统食品有一些地方特色。例如,在江南地区,寒衣节的食物多为热腾腾的糯米食品,如“寒衣糕”或“糯米团”。这些食物不仅具有饱腹作用,还带有一定的象征意义,寓意着圆满和团聚。而在北方,寒衣节的食物更为丰富,通常会准备一些肉类和温补的汤品,帮助人们驱寒保暖。

此外,寒衣节期间,许多地方还有放纸灯、放鞭炮等活动,以驱邪避灾,祈愿来年风调雨顺,五谷丰登。这些活动不只为节日增添了热闹气氛,也体现了人们对来年农业生产的期望。

历史案例:古代的农耕仪式与寒衣节

历史上,寒衣节与农耕社会的联系密不可分。明代《天工开物》一书中记载了寒衣节的相关内容,书中提到,“冬至前后,必祭祖先,送寒衣”。这种习俗反映了古代农民对季节交替的敬畏,他们通过祭祖和送寒衣的仪式来祈求平安和丰收。

清代的《地方志》也有类似记载,提到在霜降前后,很多地区都会举行大规模的祭祀活动,祭品包括“羊、牛、米粮”等。通过祭祀,农民祈愿上天保佑即将进入的冬季能够度过平安,来年能有一个丰收的季节。寒衣节的农耕背景,体现了古人对自然的顺应与敬重。

保留传统与创新融合

进入现代,寒衣节虽然逐渐不再以祭祀祖先为主,但很多地方依然保留了这一传统节日。尤其在农耕文化深厚的地区,寒衣节仍然是人们生活中的一部分。如今,很多人已不再亲自准备寒衣,而是通过集体活动、社交媒体的方式表达对传统节日的重视。

例如,在一些城市和乡村,寒衣节期间,社区会组织大型的祭祖活动,除了传统的祭品之外,还加入了现代的文化元素,如音乐演出、文艺表演等,吸引了大量年轻人参与。通过这些活动,寒衣节不仅成为了一种文化传承的方式,也成为了联系社区、增进邻里关系的纽带。

寒衣节的现代传承,既保留了农耕文化的核心精神,也通过新的方式融入了现代人的生活。这种融合体现了对传统的尊重,同时也使寒衣节更具活力和吸引力。

起名大全

最近更新

- 恩字五行格局揭秘:破解性格密码,改变人生轨迹?

- 鄂伦春族节庆中的草药使用与养生之道

- 五行格局揭秘:性格解析,如何找到你的天赋之路?

- 猴子属五行何方?揭秘性格密码,颠覆传统五行格局

- 2025年12月30日提车日子有没有选对? 提新车合适吗?

- 颠覆传统五行格局:揭秘性格重塑的全新视角

- 五行误区大颠覆:无木之人性格解析,反而让你更懂自己

- 你不知道的八字命理误区,反而让命运暗藏玄机,如何改变未来?

- 颠覆传统:八字命理中的婚姻运势是否真能掌控未来?

- 孙海义命理大揭秘:命运密码中的误区,反而让你走向成功

- 2025年12月22日(农历冬月初三)搬家是上上吉时吗? 搬家入伙吉日指南

- 养生智慧与传统节日的完美融合

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气