感受秋分:农耕习俗与天文现象的完美结合

秋分节气是二十四节气中的一个重要节点,它不仅仅是天文现象的体现,更是与农耕文化密切相连。古人通过对天体的观察与实践,形成了丰富的秋分节令习俗。这些习俗既反映了农耕的节奏,也呈现了人与自然的和谐关系。

秋分的天文起源

秋分的天文意义,源自地球与太阳的相对位置变化。每年的9月22日至23日,太阳直射赤道,昼夜平分,白天和黑夜几乎等长。这个时刻标志着秋季的开始,也是二十四节气中秋季的第二个节气。对农耕社会来说,秋分意味着进入了丰收的季节,同时也是农田管理的重要时刻。

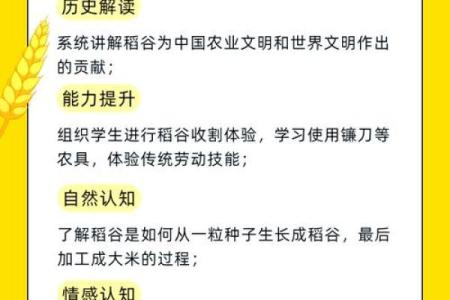

根据古代天文学的记载,秋分是一年之中白天和黑夜平衡的时刻,这一现象不仅影响了农业的作物种植安排,还影响了古人的生产和生活节奏。此时,气温适宜,昼夜温差加大,是作物进入成熟期的关键时期,尤其是在中国的中原地区,秋分后的农田水稻开始进入成熟阶段,稻谷的收割也逐渐接近。

秋分的传统习俗

秋分时节,传统习俗丰富多彩。首先,秋分作为一个农业节令,许多与收获相关的活动都围绕着它展开。例如,古人有“秋分吃梨”的传统,因为梨有清肺润燥的功效。秋季空气逐渐干燥,梨正是这一时节的应季果品。吃梨不仅是为了补充身体所需的水分,也是秋分节令饮食文化的一部分。

此外,秋分时节的活动中,还包括祭祖与祈丰收的仪式。古人在这一天,会举行祈谷仪式,祭拜大地神灵,祈求风调雨顺、五谷丰登。这些活动大多在村庄的祭坛上进行,村民们共同祈愿,通过祭祖、祭天等方式,表达对自然的敬畏与对祖先的缅怀。

西汉时期的秋分节令

在中国古代,秋分的节气与农业生产密切相关。《周礼》有云:“秋分,九月也,正作物。”这一点反映了秋分节气的农耕意义。西汉时期的农民通过对天文的观察,了解了不同节气对农作物生长的影响。在这一时期,秋分是收获季节的序幕,许多农民开始忙碌于秋收工作。西汉的史书中提到,当时的农民不仅依靠天文现象来判断季节,还通过观察动物的行为、气候变化来调整自己的生产活动。

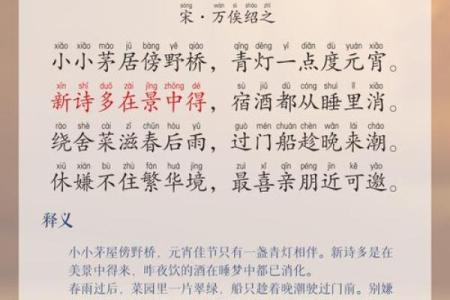

唐代的秋分与节令祭祀

唐代是中国古代文化与农业高度发展的时期,秋分节气同样在这个时期得到了更加系统的传承和发展。据《大元大一统志》记载,唐代的秋分节气,宫廷与民间都举行祭祀活动,祭天祈谷尤为重要。此时的节令习俗不仅局限于农业领域,还渗透到日常生活中,特别是与家庭、社区和宗教信仰紧密相关。秋分时,家庭成员会围坐一桌,吃秋季的时令食品,分享丰收的喜悦,感恩大自然的恩赐。

秋分节令的当代意义

进入现代,虽然农业生产方式发生了变化,科技与机械化的农业逐步替代了传统的手工劳作,但秋分作为文化符号仍然在民间广泛流传。今天,许多地方的秋分节日活动依然延续着古老的习俗。特别是在一些农村地区,秋分依然是祭祀祖先、庆祝丰收的时刻。许多城市也通过秋分这一节气,开展与传统农耕文化相关的活动,如农场体验、丰收节庆等,既弘扬了传统文化,也促进了城乡文化的交流。

此外,秋分时节也成为了关注自然环境与气候变化的契机。现代人通过对节气变化的关注,了解气候变化对农业生产的影响。秋分不仅是一个传统的节令,它还激发了人们对季节变化和自然规律的思考,成为现代生活中重要的文化节点。

起名大全

最近更新

- 2025年12月20日搬家合适吗? 今日乔迁新居能算好日子吗

- 2025年12月31日(农历冬月十二)领证吉利吗? 今日领证结婚有没有问题?

- 2026年01月10日(农历冬月廿二)乔迁有没有问题? 今日入新宅好吗

- 2025年10月23日几点上主梁最合适 上主梁几点是吉时

- 2025年10月23日几时摆放床铺最好 摆放床铺几点是吉时

- 2025年10月23日几点举办升学宴最好 举办升学宴几点是吉时

- 2025年10月23日几点取蜂蜜最合适 取蜂蜜吉时查询

- 2025年10月23日几时迁坟最好 迁坟几点是吉时

- 2025年10月23日几时观音求子最好 观音求子几点是吉时

- 2025年10月23日几点上香最好 上香吉时查询

- 2025年10月23日几点填蚂蚁窝最好 填蚂蚁窝吉时查询

- 2025年10月23日几点仓库开门最好 仓库开门吉时查询

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气