小年节:农耕季节转换中的家庭团聚与习俗

小年节作为中国传统的节日之一,承载了丰富的文化内涵和历史意义。这个节日的出现与农耕文明的循环密切相关,它标志着一年农耕季节的转换,并促使人们在节气变化的背景下进行家庭团聚和祭祀活动。

小年节的起源与农耕季节的关联

小年节的起源与农耕社会息息相关,尤其是在中国古代的农业生产中,节令的变化直接影响着农事的安排。小年通常出现在农历腊月二十三或二十四,这一时点是冬季的结束和春季的开始,意味着农耕季节的一个转换期。在古代,农民依据天文现象、气候变化来调整农业活动。冬至过后,阳气逐渐回升,气温开始回暖,农民在这时准备迎接来年的播种,节令的变化促使小年成为了家族团聚和祈福的时机。

在天文历法中,小年节与“冬至”之后的一个重要节气——“小寒”相关。这个节气的到来预示着冬季最寒冷的时段结束,意味着新一轮的播种季节即将开始。因此,小年节既是一种对农业的告别,也是一种对来年的期望和祝愿。

传统习俗:饮食与活动的交织

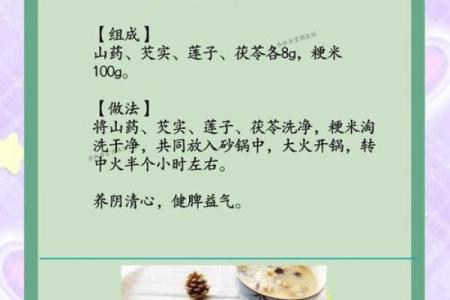

小年节的传统习俗丰富多彩,涵盖了饮食、祭祀、家庭团聚等多个方面。在饮食方面,北方地区尤为重视吃“饺子”,尤其是包饺子时,常常会将一些硬币或糖果包在其中,寓意着“福气满满,金银满仓”。而在南方,则有吃“年糕”的习惯,寓意着“年年高升”,表达对未来一年的美好祝愿。

小年节的祭祀活动也极为重要,尤其是祭灶神的习俗。灶神被认为是家庭的保护神,负责监督家庭的事务。人们在小年这天会举行祭灶活动,烧香、献供品,祈求灶神保佑家庭来年平安、丰收。这个习俗的背后,体现了古人对农业生活的重视以及对家庭和睦的期许。

明代的“祭灶神”风俗

明代时期,小年节的祭灶神活动尤为盛行。那时,祭灶神的仪式极为隆重,不仅家族成员要参与,还会有周围村落的亲朋邻里共同聚集。这种集体活动体现了人们对农业生产和家庭繁荣的共同期盼。在明代的《大明一统志》中,就有详细记载祭灶神的仪式,其中提到“岁末祭灶,家家户户献祭,酒肉供奉,面饼为主。”这些记载反映了古人如何通过节日的形式将家庭与农耕季节紧密结合。

清代的家族团聚

清代的小年节,则更强调家族团聚的功能。随着清朝社会的稳定和经济的繁荣,人们有更多的时间和机会与家人聚在一起。小年成为了春节前夕的重要节日,许多在外工作的家庭成员会在这一天返回故乡,参加祭祀、共享美食。这一习俗的延续,至今仍在许多地方得以保留,成为家人团聚、情感交流的温馨时刻。

家庭与社会的双重融合

进入现代社会,小年节的传统习俗虽然没有完全消失,但逐渐融入了更多社会化的元素。随着社会的发展和生活节奏的加快,现代人虽然依然重视家庭团聚,但很多传统的祭祀活动逐渐简化。例如,在一些城市家庭,祭灶神的仪式可能变得更加简单,许多人选择购买灶神像或直接在家中点上一支香,象征性地进行祈福。然而,家庭团聚的意义却未曾改变,许多人依然会选择回家过小年,与亲朋好友一起共享节日的温暖。

总的来说,小年节不仅是农耕季节转换的一个标志,更是家庭团聚、传承文化的重要时刻。通过一系列的传统习俗,它帮助人们记住了过往的历史,也为未来的美好生活祈愿。

起名大全

最近更新

- 2025年10月22日几时车辆制造最好 车辆制造吉时查询

- 2025年10月22日几点修补屋顶吉利 修补屋顶吉时查询

- 2025年10月22日几时装大门最好 装大门几点是吉时

- 2025年10月22日几时道路修建最好 道路修建几点几分是吉时

- 2025年10月22日几点佛像开光吉利 佛像开光吉时查询

- 2025年10月22日几时剖腹产手术最好 剖腹产手术几点是吉时

- 2025年10月22日几点修建坟墓最好 修建坟墓吉日吉时查询

- 2025年10月22日几点乔迁入住最合适 乔迁入住几点是吉时

- 2025年10月22日几点出丧最合适 出丧几点几分是吉时

- 2025年10月22日几时清扫屋子最好 清扫屋子几点是吉时

- 2025年10月22日几点修门最合适 修门吉日吉时查询

- 2025年10月22日几时骨灰盒制作最好 骨灰盒制作几点几分是吉时

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气