文化背后的意义:节日如何塑造我们的身份与传统

节日是人们在特定时间和场合,通过各类庆祝活动来传承和弘扬文化的重要方式。它不仅仅是节庆的仪式,更是深植于民族和文化的根源,凝聚着传统价值和社会认同。从农耕到天文的变化,再到饮食和活动的习惯,节日是历史与现代的交织,是文化身份的重要构成部分。

节日的起源:农耕与天文

很多传统节日的起源都与农业生产密切相关,尤其是在古代社会,农耕活动决定了人们的生计与生活节奏。古人通过对自然现象的观察,结合季节变化,制定了许多节日。例如,中国的春节源于古代的农历新年,它的设定不仅是对过去一年农耕成果的总结,更是对新一轮播种季节的期望。春节作为一个重要的节日,传达了对丰收的祈盼以及对祖先的敬仰。

天文的变化也为节日的产生提供了条件。中国古代的中秋节便是源自对月亮的崇拜与农耕周期的结合。中秋节是秋季丰收的时节,恰逢农作物的成熟,人们通过赏月、吃月饼等活动,寄托着对家人团聚的向往,也象征着天圆地方的宇宙观念,具有深刻的文化内涵。

传统习俗:饮食与活动

每个节日都有独特的饮食文化,饮食不仅代表了地域和民俗的特色,也体现了节日的精神。例如,春节期间,饺子是不可或缺的传统食品。据说,饺子形状像元宝,象征着财富和好运。在中秋节,人们吃月饼,以象征团圆与美满,这不仅是食物的享用,也是文化信仰的延续。

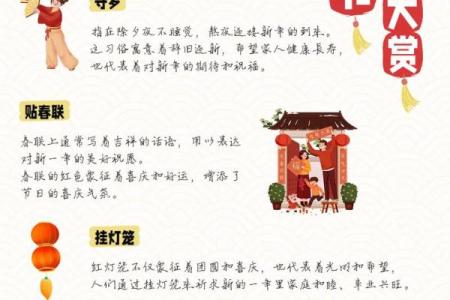

除了饮食,节日的庆祝活动也是传统的重要组成部分。在春节,舞龙舞狮、放鞭炮等活动,不仅给节日增添了热闹氛围,还蕴含着驱邪避灾、祈福纳财的深刻寓意。而中秋节的月亮祭拜,则表达了人们对自然的尊重与感恩,同时也是家人团聚、表达思念之情的时刻。

春节的传承

春节作为中国最为重要的传统节日之一,历史悠久,根植于中国古代的农耕文化和祭祀活动。在《礼记》中有对春节的记载,早在两千多年前,春节便有了拜年、祭祖等活动。随着时间的推移,春节的形式和习俗不断演变,但其核心价值始终围绕着团圆、祝福和祈福。从古代的祭祀祖先到今天的家庭聚会,春节承载着家国情怀,塑造着中国人对家族和文化的认同。

端午节的文化根源

端午节的历史同样源远流长,其根源可以追溯到古代的驱邪避灾活动。《楚辞》中的《离骚》提到屈原的忠诚与悲壮,这成为端午节的重要文化背景。端午节的习俗,包括赛龙舟、吃粽子等,都是为了纪念屈原,同时也有着驱逐邪气、保佑安康的意义。随着历史的演变,端午节的内涵逐渐丰富,成为了表达爱国情感和家族团聚的重要节日。

节日的当代变革

随着社会的变迁,传统节日的庆祝方式发生了许多变化。现代人更加注重节日的商业化和娱乐性,节庆活动多样化,媒体的传播让传统节日的影响力更加广泛。例如,春节不仅是家族团聚的时刻,也是商家促销和旅游高峰期。在这种背景下,尽管节日的核心文化未曾改变,但它的表现形式和社会功能发生了新的变革,更多地融入了现代生活的节奏。

然而,不论形式如何变化,节日背后的文化意义始终未变。它依旧是个体与集体认同、历史与现实交织的桥梁,是代代相传的文化符号。在全球化和现代化的浪潮中,传统节日依然坚守着与时俱进的文化定位,成为塑造我们身份和认同的重要方式。

起名大全

最近更新

- 探索今天节日背后的天文奥秘与农耕智慧

- 2026年01月20日安门可不可以? 今天装大门是好日子吗?

- 2026年01月12日(农历冬月廿四)是否符合乔迁吉日? 今日乔迁新居好吗

- 求分享郭姓灵秀动人的男宝宝名字,豁达开朗的

- 乐姓飘逸出尘的男孩名字,有哪些时尚前卫的?

- 纳西族的火把节:探索古老习俗与天文信仰的完美结合

- 2026年01月02日能否作为提车黄道吉日? 提新车合不合适?

- 夏至将至,阴历六月六与农耕节气的深厚联系

- 缪姓取时尚前卫的男宝宝名字,这些名字超受欢迎

- 2026年01月01日提车是否合时宜? 今日提新车适合吗?

- 2026年01月15日这日子装修旺不旺? 装修动工行不行?

- 姓夏取优美大方的名字,女孩名字怎样取更有深意?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气