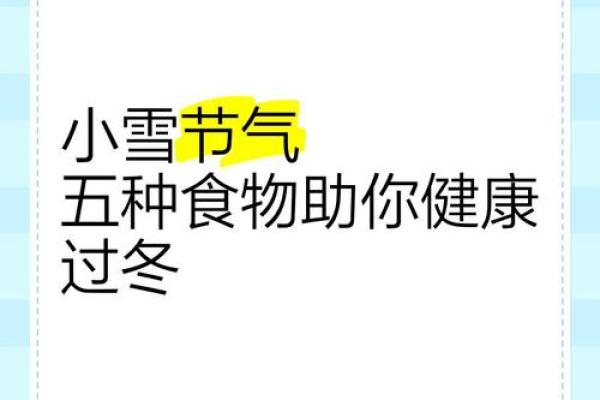

小雪节气,时令食物的最佳选择与养生窍门

小雪时节的到来,标志着冬季的正式开始,气温逐渐下降,寒气逐步增强。此时,饮食与养生尤为重要,合理选择食物与养生方法,不仅可以增强体质,还能适应冬季的寒冷。根据传统的农耕与天文历法,合理调整饮食和生活习惯,能够更好地为寒冬做好准备。

小雪节气的起源

小雪节气的起源可追溯至中国古代的农耕文化与天文学。根据《礼记》中的记载,古代农耕社会依赖天象与气候来安排农事活动,节气的划分有着重要的意义。小雪作为二十四节气之一,通常出现在每年11月22日或23日,是冬季的第二个节气。天文学上,太阳到达黄经240度时,气温骤降,空气干燥,开始出现较为明显的降雪现象。

此时,冬季的寒冷和干燥气候要求人们在饮食与生活中做出相应调整,增强身体的抵抗力,避免受到外界寒冷的侵袭。通过合理调节饮食和养生方式,可以帮助人们顺利度过寒冷的冬季。

小雪节气的传统习俗

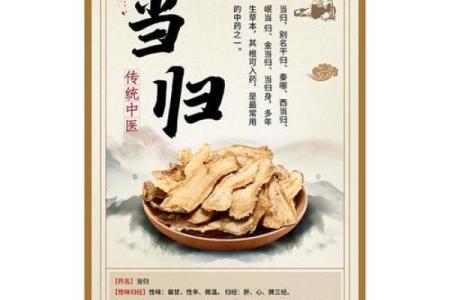

在小雪节气期间,传统习俗中有不少与饮食和活动相关的内容。饮食上,进入小雪节气后,人们会选择一些具有温补作用的食物,以增强身体抵抗寒冷的能力。常见的食物如羊肉、牛肉、栗子、桂圆、红枣等,都是具有补益作用的食材。羊肉性温,能够驱寒暖胃,牛肉则能补脾养血;而桂圆、红枣等则具有补气养血、温养脾胃的效果。

在此节气,喝一些温暖的汤品,如羊肉汤、鸡汤、滋补汤等,能够增强体内阳气,帮助身体抵御寒冷。除此之外,传统的“冬至补身”习惯也可以追溯到小雪节气前后,预示着冬季即将来临,人们开始注重储存体力,防止寒冷带来的健康问题。

古代宫廷的养生饮食

在中国古代,尤其是帝王宫廷中,养生和饮食是非常重要的部分。许多文献中都有记载,小雪节气的养生不仅与温补食物有关,还注重通过食疗与气血调养来达到延年益寿的效果。《黄帝内经》中提到,“冬季养藏”,强调冬天应“闭藏”,即要保护体内的阳气,避免外邪侵入。宫廷的贵族们通常会根据这一原则,选择一些温补的食材,如鸽肉、鹿茸、鲍鱼等,以此来帮助身体更好地适应寒冷。

农民的冬季准备

对于古代农民而言,小雪节气不仅意味着气温的寒冷,也意味着农事的暂停。此时农民需要加强食物的储备,保证冬季有充足的食物来源。冬季的到来使得他们的工作重心转向家务和补充体力。在《齐民要术》一书中,作者总结了小雪时节的饮食法则,强调通过增加粮食的储备,并选择温补食物,如大葱、姜、羊肉等,来增加身体对寒冷的适应能力。

节气与饮食文化的延续

在今天,尽管现代社会的生活方式已经发生了巨大变化,但小雪节气的传统饮食与养生习惯依然被许多人传承下来。尤其是在北方地区,人们仍然遵循“小雪食羊肉”的传统,认为羊肉有助于抵抗寒冷。此外,随着现代人对健康饮食的重视,许多传统的食补方法被重新发掘与应用,如炖汤、食疗等,成为现代养生的重要组成部分。许多餐馆和家庭也会在这个节气期间推出特色的冬季养生菜肴,帮助人们在寒冷的冬季保持健康与活力。

通过了解小雪节气的起源与传统习俗,我们不仅能更好地理解这一节气在历史中的重要性,也能在现代生活中找到适应季节变化的食疗与养生智慧。这种与自然相结合的生活方式,既传承了中华文化的智慧,也有助于提升现代人对健康的关注与自我保养。

起名大全

最近更新

- 探索今天节日背后的天文奥秘与农耕智慧

- 2026年01月20日安门可不可以? 今天装大门是好日子吗?

- 2026年01月12日(农历冬月廿四)是否符合乔迁吉日? 今日乔迁新居好吗

- 求分享郭姓灵秀动人的男宝宝名字,豁达开朗的

- 乐姓飘逸出尘的男孩名字,有哪些时尚前卫的?

- 纳西族的火把节:探索古老习俗与天文信仰的完美结合

- 2026年01月02日能否作为提车黄道吉日? 提新车合不合适?

- 夏至将至,阴历六月六与农耕节气的深厚联系

- 缪姓取时尚前卫的男宝宝名字,这些名字超受欢迎

- 2026年01月01日提车是否合时宜? 今日提新车适合吗?

- 2026年01月15日这日子装修旺不旺? 装修动工行不行?

- 姓夏取优美大方的名字,女孩名字怎样取更有深意?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气