壮族的壮族传统节日:农耕与自然的礼赞

在千百年的历史长河中,壮族的传统节日凝聚了农耕文化与自然崇拜的深厚底蕴。这些节日不仅承载着丰富的文化内涵,还体现了壮族人民对自然界、天文变化的深刻理解。每一个节日都是对大自然的礼赞,是壮族文化的重要组成部分。

农耕的起源与天文的联系

壮族的传统节日有着浓厚的农耕色彩。农耕文化不仅是一种生活方式,更是与天文、四季变化密切相关的智慧结晶。壮族人通过天文现象的观察来确定农耕的时节,这种对自然的感知与尊重,体现在每个节日的选择上。

一个典型的例子就是壮族的“春节”节庆活动。春节不仅是新一年的开始,更是农耕周期的起点。根据壮族的历法,春节前后的日子,是重要的农业准备时期。壮族人通过观察太阳的位置和星象的变化,决定何时进行播种、何时收获。这种天文智慧,不仅让他们能够科学地安排农耕活动,还形成了丰富的节令庆祝活动,如祭天祭地、舞龙舞狮等。这些活动不仅与农耕息息相关,也是壮族对天地自然的崇敬与感恩。

传统习俗:饮食与活动的结合

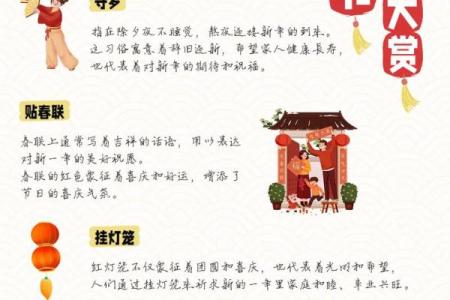

壮族传统节日的习俗,与日常生活中的饮食和活动紧密联系。例如,在春节期间,壮族人家会准备丰富的食物,如粽子、糯米饭、腊肉等,这些食物不仅是祭祀神灵的礼品,也是对丰收的期许和祈祷。这些食物的选择不仅代表了农耕社会对五谷丰登的期待,也反映了自然界赋予人类的恩赐。

此外,传统的节庆活动还包括各类与农业相关的仪式,如舞龙舞狮、放烟花等,均有着祈求风调雨顺、丰收的寓意。这些活动不仅是节日的娱乐项目,更是与土地、与自然的一种互动方式。每一个舞动的龙与狮,似乎都在向天地传递着对自然馈赠的感恩。

历史案例:古代的天文与农耕的结合

在壮族的历史上,有一个经典的案例是“春社节”,该节日源自于对春天的崇拜和对大地复苏的庆祝。在古代,春社节期间,壮族人会举行盛大的祭祀仪式,祭天祭地,祈求来年五谷丰登。这一节日的时间选择,是根据天文学的规律来确定的。每年的春分前后,太阳到达赤道,昼夜平分,是一年四季中最为重要的时刻。壮族的祖先通过观察这一天文现象,确认了春社节的举行时间,进一步展现了农耕社会与天文的紧密联系。

在古籍《大明一统志》中也有记载,春社节期间,壮族地区的人民会举行盛大的歌舞庆祝,边歌边舞,祈求好天气和丰收的年景。这些庆祝活动不仅体现了壮族人对天文的理解,也展示了他们在自然面前的无畏与敬畏。

节日的活态延续

在现代,尽管壮族的节日庆典形式有所变化,但农耕与自然的礼赞依然在日常生活中得到了传承。例如,在一些壮族聚居地区,尤其是广西等地,春节等传统节日依然保持着许多古老的习俗。现代的壮族节日庆祝活动,更注重与自然环境的和谐共生,许多节日活动通过环保、绿色农业等主题与当代社会相结合。

现代的农耕节日庆祝,也借助科技手段进一步强化了与自然的联系。通过卫星图像和气候数据,壮族人民能够更加精准地预测天气和调整农业活动,这不仅是现代科技对传统文化的支持,也是一种文化与自然的双向互动。

这些节日不仅仅是时间的流转,它们是自然与人类、文化与天文的结合体,是对自然世界深刻理解的象征。通过这些节日,壮族人民不仅感恩自然,还传承着千百年来的智慧与文化。

起名大全

最近更新

- 探索今天节日背后的天文奥秘与农耕智慧

- 2026年01月20日安门可不可以? 今天装大门是好日子吗?

- 2026年01月12日(农历冬月廿四)是否符合乔迁吉日? 今日乔迁新居好吗

- 求分享郭姓灵秀动人的男宝宝名字,豁达开朗的

- 乐姓飘逸出尘的男孩名字,有哪些时尚前卫的?

- 纳西族的火把节:探索古老习俗与天文信仰的完美结合

- 2026年01月02日能否作为提车黄道吉日? 提新车合不合适?

- 夏至将至,阴历六月六与农耕节气的深厚联系

- 缪姓取时尚前卫的男宝宝名字,这些名字超受欢迎

- 2026年01月01日提车是否合时宜? 今日提新车适合吗?

- 2026年01月15日这日子装修旺不旺? 装修动工行不行?

- 姓夏取优美大方的名字,女孩名字怎样取更有深意?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气