立夏:养生与自然节令的巧妙结合

立夏是中国二十四节气中的第七个节气,通常在每年的5月5日或6日,标志着春天的结束和夏季的到来。作为农耕社会的重要节令,立夏在养生和生活习惯上有着深远的影响。它不仅与天文和气候变化紧密相关,而且在传统习俗中也有着丰富的文化内涵。

起源与天文背景

立夏作为节气之一,源自中国古代的农耕文明。根据天文历法,立夏是太阳到达黄经45度时,意味着夏季的开始。古代人通过观察太阳的运行轨迹,确认每个节气的变化,帮助他们合理安排农事活动。对于农民来说,立夏是播种和栽培的重要时期,意味着春耕的成果逐渐显现,夏季的庄稼生长将迎来关键时期。

与天文现象相对应的还有立夏的气候特点。此时,气温逐渐升高,雨水也逐渐增多,为夏季的农业生产提供了有利条件。因此,立夏不仅是农事的起点,更是一个自然变化的标志,提醒人们要适应季节的转变,做好养生保健工作。

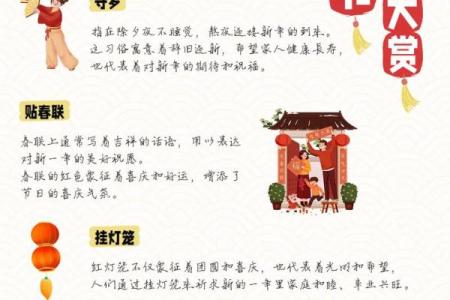

传统习俗:饮食与活动

在立夏时节,古人有很多特定的饮食和活动习惯,旨在顺应自然规律,促进身体健康。立夏的饮食通常强调“清淡”与“消暑”,人们会在这个时期多吃一些具有消暑作用的食物,如绿豆汤、凉皮、果蔬等。此外,在南方一些地区,人们还会吃“立夏蛋”,这种蛋寓意着夏季的到来,象征着人们对健康和丰收的期盼。

除了饮食,立夏还有许多传统的民间活动。如“称体重”便是一项有趣的习俗,通常在立夏这一天,人们会去庙会或者家里称体重,寓意着通过这一仪式检查身体健康。对于农民来说,立夏还意味着“驱虫除害”,此时正是虫害滋生的季节,农民会通过一些传统的驱虫方式,保护农作物免受侵害。

东汉时期的“立夏祭”

东汉时期,人们对立夏的重视不仅体现在日常生活中,还通过祭祀活动表达对自然和农业丰收的敬畏。在东汉的《礼记》中有记载,当时的宫廷会举行“立夏祭”,以祈求天佑五谷丰登,国家安定。这种祭祀活动不仅是对自然神灵的崇拜,也反映了立夏在当时社会生活中的重要地位。

宋代的“立夏宴”

宋代时期,立夏时节的饮食文化愈加丰富,宫廷和百姓都会举行“立夏宴”。这一天的宴席上,食物以时令新鲜蔬果和鱼类为主,寓意着健康和生机。宋代的《东京梦华录》对这种习俗有详细记载,说明当时立夏不仅是农事节气,也融入了浓厚的文化氛围,成为了一个社交和宴饮的时刻。

养生与立夏的结合

进入现代,立夏的传统习俗并没有消失,反而在当今社会中有了新的诠释。如今,立夏养生已经成为人们关注的热点。随着生活方式的变化,现代人对立夏的认识更加强调保持身体的平衡和预防夏季的燥热。立夏期间,健康专家建议人们要调整饮食,多食用清凉食物,如西瓜、黄瓜等富含水分的食物,并且适量补充维生素和矿物质,以增强体力和抵抗力。

与此同时,一些传统活动仍然流行于民间,如称体重和采摘新鲜蔬果等。现代都市中,人们通过这些活动来提醒自己关注身体的变化,平衡工作与生活的节奏。

立夏不仅是一个季节的变化,它还承载着深厚的文化传统与生活智慧。在这一节气里,人们通过合理的饮食和生活方式调整,顺应自然的变化,保持身心健康。这些习俗和活动至今仍在中国社会中广泛流传,成为了连接历史与现代的重要桥梁。

起名大全

最近更新

- 探索今天节日背后的天文奥秘与农耕智慧

- 2026年01月20日安门可不可以? 今天装大门是好日子吗?

- 2026年01月12日(农历冬月廿四)是否符合乔迁吉日? 今日乔迁新居好吗

- 求分享郭姓灵秀动人的男宝宝名字,豁达开朗的

- 乐姓飘逸出尘的男孩名字,有哪些时尚前卫的?

- 纳西族的火把节:探索古老习俗与天文信仰的完美结合

- 2026年01月02日能否作为提车黄道吉日? 提新车合不合适?

- 夏至将至,阴历六月六与农耕节气的深厚联系

- 缪姓取时尚前卫的男宝宝名字,这些名字超受欢迎

- 2026年01月01日提车是否合时宜? 今日提新车适合吗?

- 2026年01月15日这日子装修旺不旺? 装修动工行不行?

- 姓夏取优美大方的名字,女孩名字怎样取更有深意?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气