国庆在心,古老文化与现代祝福共融

古老的文化根植在中华民族的土地上,随着岁月的流转,它融入了每一个节日的庆典,也深深影响了人们的日常生活。每当国庆节来临时,我们不仅是在庆祝现代化的成就,也是在传承与弘扬那些历史悠久的传统文化。特别是与节令相关的习俗,它们往往与农耕文明和天文历法息息相关,反映了古人对自然的敬畏与智慧。通过解读典籍和历史案例,我们可以看到这一文化的悠久与独特。

起源:农耕与天文的交织

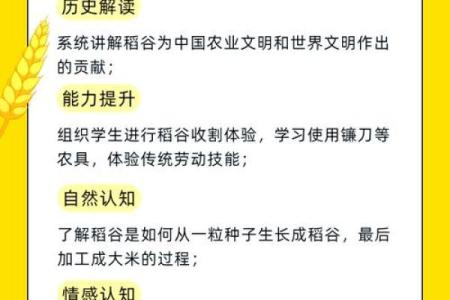

在中国传统文化中,节日的起源往往与天文现象或农耕活动紧密相连。国庆节的起源并非单一,而是与五谷丰登和秋收季节息息相关。中国古代的农耕文化注重天时,节令与季节的变化直接影响着农事安排。例如,秋分时节,正是五谷丰收的时刻,也是人们庆祝丰收的时刻。在古代《礼记》中便有记载,秋分之后,正是祭天、祭祖的时刻,感恩自然赐予的丰硕果实。

天文历法的变化也常常影响节庆的安排。古代的天文观察让人们能够准确地把握日月星辰的变动,而这些变动正是节庆安排的重要依据。例如,《周易》中提到的“天时不如地利,地利不如人和”,便强调了天文和地理条件对社会活动的重要性。在这些传统中,国庆节作为一个融合古老文化和现代成就的节日,体现了我们从农耕与天文中汲取智慧,感恩大自然的馈赠。

传统习俗:饮食与活动的传承

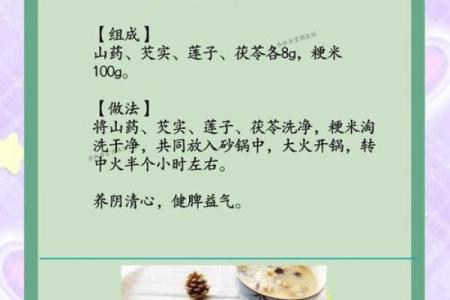

在国庆期间,传统习俗不仅仅体现在祭天、祭祖的仪式上,更多地体现在人们的日常活动中,特别是在饮食和节庆活动上。秋收时节,作为一年最重要的节令之一,古人往往会举行丰收祭祀,表达对自然的感恩。在这一传统中,特定的食物成为了节庆的象征。

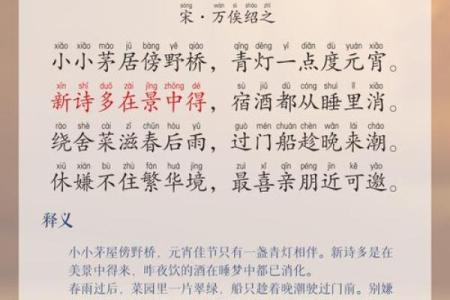

例如,在中秋节,月饼作为节庆食品,承载着浓厚的家庭团圆寓意。而在国庆节期间,特有的“长寿面”和“年糕”则是祝愿家人长寿、幸福的象征。这些饮食不仅仅是一种口腹之欲,更是一种文化的传承,传递着人们对生活的热爱与对未来的美好期盼。

除了饮食,节庆活动也是国庆期间的重要组成部分。古代的节庆活动通常包括歌舞、游行、文人聚会等,它们不仅是娱乐方式,也承载着深厚的文化内涵。例如,《礼记》中提到的“民俗歌舞,乃国之常礼”便表明了歌舞在节日庆典中的重要地位。现代的国庆大典,依旧延续了这一传统,规模宏大、气氛热烈,象征着国家的繁荣和人民的团结。

创新与守护

现代社会在传承古老节庆文化的基础上,也融入了更多创新元素。国庆节不仅仅是庆祝建国的纪念日,更成为了一个展示中华文化和民族精神的舞台。在新时代的语境下,越来越多的年轻人也在用他们的方式诠释这一传统节日。从网上的直播庆典到各地的国庆灯光秀,科技与传统文化的结合让节庆活动更加生动和多样化。

此外,传统的礼仪和习俗也通过现代教育和媒体传播得到了延续。许多学校和社区会组织学生和居民参与到国庆庆祝活动中,通过实地参观、学习传统文化等方式,使年轻一代更好地了解和尊重这些古老的文化遗产。这不仅仅是对历史的回望,也是对未来文化传承的责任。

每一年的国庆节,都是古老文化与现代祝福的交汇点。它不仅在现代社会中焕发着新的光彩,也承载着几千年文明的积淀与智慧。这种文化的传承与创新,使得中华民族在现代化进程中依旧不忘初心,始终保持着对传统文化的尊敬与传承。

起名大全

最近更新

- 2025年10月22日几时车辆制造最好 车辆制造吉时查询

- 2025年10月22日几点修补屋顶吉利 修补屋顶吉时查询

- 2025年10月22日几时装大门最好 装大门几点是吉时

- 2025年10月22日几时道路修建最好 道路修建几点几分是吉时

- 2025年10月22日几点佛像开光吉利 佛像开光吉时查询

- 2025年10月22日几时剖腹产手术最好 剖腹产手术几点是吉时

- 2025年10月22日几点修建坟墓最好 修建坟墓吉日吉时查询

- 2025年10月22日几点乔迁入住最合适 乔迁入住几点是吉时

- 2025年10月22日几点出丧最合适 出丧几点几分是吉时

- 2025年10月22日几时清扫屋子最好 清扫屋子几点是吉时

- 2025年10月22日几点修门最合适 修门吉日吉时查询

- 2025年10月22日几时骨灰盒制作最好 骨灰盒制作几点几分是吉时

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气