元宵节背后的历史与文化传承

元宵节作为中国传统的重要节日之一,拥有着丰富的历史与文化内涵。从远古的农耕文化到今天的天文观测,再到民间习俗的传承与发展,元宵节承载着丰富的文化底蕴。让我们一起走进元宵节的背后,探寻它的起源和那些独具特色的传统习俗。

元宵节的起源:农耕与天文的结合

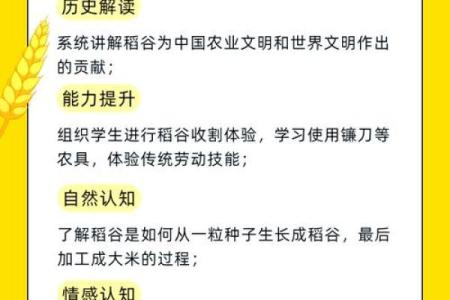

元宵节的起源与古代的农耕文化息息相关。在中国古代,农历正月十五是农民迎接春天的重要节日。农历的正月十五标志着农田冬眠的结束,春耕即将开始,这一天被视为春天的“开端”。因此,元宵节也成为了庆祝春天的节日,农民通过祭天、祈求丰收,表达对大自然的敬畏与感恩。

同时,元宵节也与古代天文观测有关。古代的中国人通过对天象的观察来安排农业生产。正月十五的月亮被认为是最圆最亮的,象征着“团圆”和“光明”。因此,元宵节成为了人们寄托美好愿望的时刻,寓意着家庭的团聚与幸福,象征着一年的好运。

传统习俗:饮食与活动的文化传承

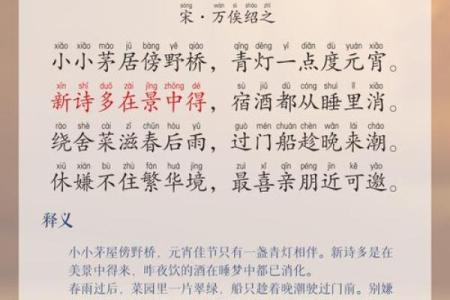

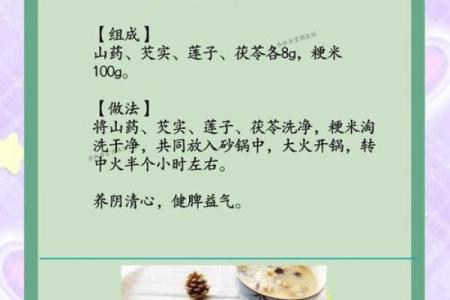

元宵节的传统习俗丰富多彩,其中最具代表性的便是元宵和灯谜。元宵是元宵节的传统美食,其做法与饺子相似,但外皮更加柔软,里面包着各种甜的或咸的馅料。元宵的形状像圆月,象征着团圆和完整,食用元宵代表着家庭成员的团聚与和谐。

除了美食,灯谜是元宵节期间不可或缺的活动之一。灯谜的起源可以追溯到东汉时期,当时宫廷中的灯笼上会贴上谜语,供人猜解,增加节日的趣味性。到了唐代,灯谜逐渐流传到民间,成为元宵节庆祝活动的重要组成部分。今天,猜灯谜已成为人们欢乐和互动的方式之一,寓意着对智慧的崇尚和对未来的期许。

历史案例:汉代与唐代的文化传承

元宵节的历史可以追溯到汉代。当时,汉武帝设立了“元宵节”这一节日,并将其定为一个官方的庆典。汉代的元宵节活动丰富多彩,不仅有盛大的灯会,还有歌舞表演和民间艺人的展示,形成了最早的灯火辉煌的场面。元宵节的庆祝活动逐渐融入了当时的宫廷与民间文化,成为人们日常生活中的一部分。

到了唐代,元宵节的庆祝活动进入了鼎盛时期。唐代的元宵节规模空前,长安的街头巷尾灯火辉煌,民间歌舞升平,充满了欢乐的气氛。据《长安志》记载,唐代元宵节期间的灯会场面堪称盛大,长安城的灯笼如银河般照亮夜空,吸引了无数游客与百姓参加。这一时期,元宵节的灯会、游行和舞龙舞狮等活动,成为了唐代文化中最为重要的民俗活动之一。

新时期的元宵节庆祝

进入现代,元宵节依旧是中国传统文化的重要组成部分。随着社会的发展,元宵节的庆祝方式发生了变化,但其核心的文化意义并未改变。今天,许多人会在元宵节期间和家人团聚,享用元宵,参加各类灯会活动,或是观看盛大的烟花表演。在一些大城市中,灯会已经成为了大型文化活动的一部分,吸引了大量游客参与其中。

除此之外,随着科技的发展,许多地方的元宵节庆祝活动也开始融入现代元素,例如数字化灯笼的展示,或者通过互联网平台开展的线上猜灯谜活动。这些新的庆祝方式不仅保留了传统的文化符号,还为元宵节增添了更多的现代感与互动性。

元宵节作为一项古老的文化传统,在不断变化的时代中仍然保留着深厚的历史底蕴。通过饮食、活动以及各种民间习俗,元宵节把古老的文化传承与现代社会的需求巧妙地结合在一起,展现了中国文化的生命力与包容性。

起名大全

最近更新

- 2025年10月22日几时车辆制造最好 车辆制造吉时查询

- 2025年10月22日几点修补屋顶吉利 修补屋顶吉时查询

- 2025年10月22日几时装大门最好 装大门几点是吉时

- 2025年10月22日几时道路修建最好 道路修建几点几分是吉时

- 2025年10月22日几点佛像开光吉利 佛像开光吉时查询

- 2025年10月22日几时剖腹产手术最好 剖腹产手术几点是吉时

- 2025年10月22日几点修建坟墓最好 修建坟墓吉日吉时查询

- 2025年10月22日几点乔迁入住最合适 乔迁入住几点是吉时

- 2025年10月22日几点出丧最合适 出丧几点几分是吉时

- 2025年10月22日几时清扫屋子最好 清扫屋子几点是吉时

- 2025年10月22日几点修门最合适 修门吉日吉时查询

- 2025年10月22日几时骨灰盒制作最好 骨灰盒制作几点几分是吉时

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气